Introducción

Los sistemas alimentarios, reúnen todos los elementos y actividades relacionadas con la producción, elaboración, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los productos de estas actividades y sus resultados socioeconómicos y ambientales (HLPE, 2017); además se caracterizan por ser sistemas complejos, en la medida que no se pueden descomponer en sus partes, sin perder la comprensión del propio sistema (McLaren y Hawe, 2005).

La preocupación por conocer y comprender los sistemas alimentarios desde el campo de la nutrición, se fundamenta en dos aspectos: el primero es el impacto de sus resultados en la salud de las personas, y el segundo es la sustentabilidad del ecosistema para la supervivencia de la especie humana y del planeta (Ruiz et al., 2023). Teniendo en cuenta la complejidad que implica caracterizar la dinámica de los sistemas alimentarios, la presente revisión no pretende ser exhaustiva, sino proponer un enfoque sistémico para el abordaje de la situación alimentaria y nutricional de las poblaciones, así como incentivar el uso de fuentes secundarias y la generación de información que contribuya a desarrollar este tipo de análisis para la toma de decisiones de política pública.

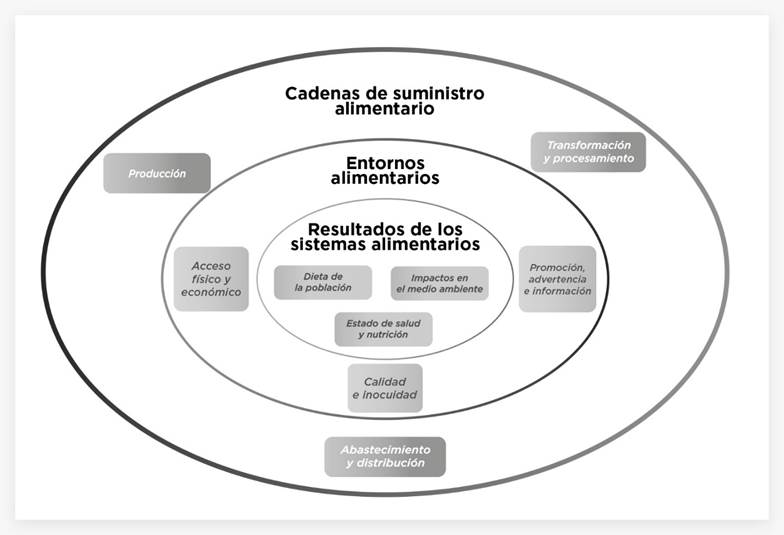

Se han determinado diferentes tipologías de sistemas alimentarios, según algunas características; como la escala (que puede ser local, hasta mundial), las dinámicas de los sistemas de producción, abastecimiento y distribución (que incluye sistemas convencionales, tradicionales y alternativos), las cadenas de suministros o las de valor (que pueden ser largas o cortas), la ubicación urbana o rural, el tipo de actores involucrados y las relaciones que establecen; también a partir de la correspondencia con sistemas económicos, como los capitalistas o solidarios, de los cuales adoptan características para el desarrollo de sus funciones. La tipología propuesta por la FAO analiza elementos de la cadena de suministros y de los entornos alimentarios y los clasifica en tres tipos: tradicionales, mixtos y modernos (HLPE, 2017). En general, las tipologías intentan mostrar la diversidad de los sistemas alimentarios e invitan al análisis desde su coexistencia en los territorios. Este manuscrito tiene como objetivo describir el estado actual de algunos elementos de los sistemas alimentarios en Colombia, a partir de la definición de sistemas alimentarios propuesta por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (HLPE, 2017), específicamente los señalados en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia a partir del esquema presentado en el informe Nutrición y Sistemas Alimentario (HLPE, 2017).

FIGURA 1 Elementos del sistema alimentario planteado por el HLPE analizados en este manuscrito

Colombia es un país, ubicado en el noroccidente de América del Sur, entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, tiene frontera con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. La ubicación y geografía del país lo hacen rico en agua, biodiversidad y con clima favorable a la agricultura (IGAC, 2011). La población está estimada en 51.6 millones de habitantes (DANE, 2023) y una quinta parte vive en las áreas rurales (DANE, 2019). Colombia es miembro de la Organización de Naciones Unidas, y como tal, ha participado de las diferentes cumbres mundiales de Alimentación y más recientemente, en las de Sistemas Alimentarios realizadas en 2021 y 2023, para las cuales estableció una hoja de ruta que expresa su compromiso con los sistemas alimentarios equitativos, saludables, sostenibles y resilientes (Gobierno de Colombia, 2021).

Metodología

Se realizó una revisión narrativa de la literatura. Esta metodología, facilita la comprensión de un tema complejo, que involucra diferentes áreas del conocimiento, como el de este estudio. La revisión narrativa permite la inclusión de diferentes tipos de información (Zillmer y Diaz-Medina, 2018; Martinelli y Cavalli, 2019), elemento fundamental para dar respuesta a la pregunta que orientó este proceso. La revisión se realizó de abril a agosto de 2023. La búsqueda de información se realizó en las en las bases de datos abiertas Scielo, Pubmed y Google Scholar, pues ofrecen abundantes fuentes de información sobre los diferentes aspectos del tema de interés, con las palabras: “producción de alimentos, transformación y procesamiento de alimentos, abastecimiento y distribución de alimentos, acceso físico y económico a los alimentos, publicidad de alimentos, consumo de alimentos, estado de salud y nutrición de la población e impactos en el medio ambiente”, (ver cuadro 1), combinadas con el operador booleano AND y Colombia. La revisión incluyó publicaciones oficiales del país y organismos multilaterales, artículos de revistas indexadas, capítulos de libro y literatura gris, como tesis de grado, artículos de revistas no indexadas, noticias, páginas web, entre otros, de los últimos 20 años (2003 - 2023), en español, inglés y portugués.

La presentación y discusión de los principales resultados se divide en tres secciones; la situación actual de los componentes de la cadena de suministro; una aproximación al entorno alimentario y al comportamiento de los consumidores; y la dieta de la población como un producto del sistema alimentario, que tiene efectos en la salud y nutrición humana e impacta al medio ambiente. La información que se presenta sobre las cadenas de suministro y los entornos alimentarios hace referencia a las categorías que presenta el cuadro 1.

CUADRO 1 Categorías de la información sobre cadenas de suministro y los entornos alimentarios

| Categoría | Subcategoría |

|---|---|

| Cadena de suministro alimentario | |

| Producción | Tierra destinada a actividades agropecuarias |

| Tenencia de la tierra | |

| Personas dedicadas a la producción de alimentos y sus características socioeconómicas | |

| Modelo productivo y comercial | |

| Transformación y procesamiento | Características de la industria alimentaria |

| Abastecimiento y distribución | Disponibilidad de alimentos y energía alimentaria |

| Destino de la producción | |

| Distribución minorista de alimentos | |

| Entorno alimentario | |

| Acceso a los alimentos | Costo de la canasta básica de alimentos |

| Prevalencia de inseguridad alimentaria | |

| Promoción, advertencia e información | Regulaciones de etiquetado nutricional y publicidad de alimentos |

Resultados y discusión

Cadena de suministro de alimentos

La cadena de suministros viabiliza la disponibilidad y condiciona el acceso a los alimentos, (HLPE, 2017). Es en este componente del sistema donde se establece qué y cómo producir, almacenar, procesar y distribuir, por tanto, es donde se define el comportamiento de los sistemas alimentarios. A continuación, se presentan los rasgos más característicos de estas actividades en Colombia.

3.1.1. Producción de alimentos

La información presentada por el Censo Nacional Agropecuario del año 2014 (DANE, 2016), muestra las hectáreas (ha.) dedicadas a la producción agrícola en el país (cuadro 2). La mayoría de las tierras aprovechables se destina a la producción de pastos para ganadería, mientras que, para la producción de cultivos alimentarios sólo una quinta parte. La proporción de tierras dedicadas a la ganadería, es superior a la de otros países de América Latina, mientras que la proporción de tierra para cultivos es similar a la de Brasil 18,0 % (EMBRAPA, 2018). En Colombia, las mayores áreas de tierra en uso agropecuario están en los departamentos Vichada, Meta, Antioquia, Casanare, Santander y Córdoba; mientras que las menores áreas en este uso se presentaron en San Andrés Providencia y Santa Catalina, Bogotá, Vaupés, Quindío, Amazonas y Risaralda (DANE, 2016).

CUADRO 2 Información sobre la producción agrícola en Colombia

| Características generales a | Cantidades |

|---|---|

| Hectáreas destinadas a la producción agrícola (millones) | 109 |

| % ha. Destinado al cultivo de alimentos | 19,7 |

| % ha. Destinado al pastoreo | 80,0 |

| Unidades de producción agropecuaria (UPA) | 2.370.099 |

| % UPA con menos de 10 hectáreas | 80 |

| ha. destinadas a la producción agroecológica (millones) | 0,47 |

| Contribución del sector agrícola al PIB b | 6,3 % |

| Contribución del sector agropecuario a las exportaciones c | 7,0 % |

Fuente: Elaborado por las autoras a partir de información disponible en: a (DANE, 2016) b (Banco de la República, 2018) c (DANE, 2022).

En el país, en el año 2014, existían más de dos millones de unidades de producción agropecuaria (UPA), sin embargo, 80 % de ellas es de menos de 10 ha. y sólo ocupaban la cuarta parte de las hectáreas dedicadas a la producción de alimentos (DANE, 2016). Con relación a la forma de tenencia de la tierra, no todas las UPA son propias, también las hay en arriendo y en algunos departamentos se presentan como propiedades colectivas o comunitarias. En este sentido, el Índice de Gini en la propiedad de la tierra en Colombia en 2015 fue de 0,88, lo que muestra una alta concentración de la propiedad, aunque se presentaban diferencias entre departamentos, con indicadores desde 0,30 en el departamento de Atlántico, hasta el caso de Sucre 0,92 y Cauca 0,89, la mayoría de departamentos presentó valores superiores a 0,70 (Segrelles, 2018). Esta desigualdad en la propiedad de la tierra es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país, además, perpetúa la pobreza rural, afecta la producción de alimentos, compromete la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Colombia cuenta con aproximadamente 2,7 millones de productores (persona que dirige una UPA), la mayoría de estos productores tienen edades entre 40 y 54 años, 19,2 % no tuvo ningún nivel educativo, 57,4 % contaban con educación básica primaria y sólo 2,1 % con educación universitaria. Sólo 16 % tenían maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. 87,4 % declaró tener agua para el desarrollo de sus actividades agropecuarias, pero a la vez, más de la mitad (54,7 %) manifestaron dificultades como escasez de agua y falta de infraestructura para el riego. En su mayoría, el agua para riego proviene de ríos y quebradas, seguido de agua lluvia, acueducto, pozos, aljibes y reservorios. El 33,3 % de los productores usan algún tipo de riego, principalmente sistemas de aspersión, seguidos por métodos por bombeo, por gravedad, manual y en menor proporción por goteo (DANE, 2016). Estas cifras muestran la precariedad de las condiciones de los productores agropecuarios en el país; sumado a que las políticas gubernamentales, en su mayoría, están dirigidas al subsidio de créditos, que no son de fácil acceso para los pequeños productores, situaciones que dificultan la producción, encarecen las cosechas, limitan la comercialización y desincentivan a las nuevas generaciones para seguir trabajando la tierra.

El modelo productivo de monocultivo genera deterioro del suelo y el aumento de susceptibilidad a las plagas, suele asociarse a latifundios, pero en Colombia también aplica a las pequeñas propiedades, donde múltiples pequeños productores se dedican a sembrar el mismo producto, como es el caso del café, en el que la mayoría de los productores son campesinos que tienen menos de 5 ha. de tierra (Medina-Sánchez, 2019). Desde la década de 1930, se ha fortalecido en el país este monocultivo con fines de exportación, para lo cual se creó el Fondo Nacional del Café, con dineros públicos para el fortalecimiento de la caficultura y se conformó la Federación Nacional de Cafeteros, que lo administra el Fondo Nacional del Café (FNC, n.d.). Del mismo modo, a partir de la década de 1990, se han implementado diferentes políticas con fines de potenciar las exportaciones y algunas con el propósito de sustituir cultivos ilícitos, que privilegian otros monocultivos como palma de aceite y caña de azúcar, para la producción de biocombustibles y también otros como banano, plátano, cacao, caucho, soja, arroz y maíz (Medina-Sánchez, 2019). A partir del año 2000 se ha identificado la adquisición de tierras a gran escala por parte de corporaciones extranjeras para producir commodities alimentarios (soja, maíz y palma de aceite) (OXFAM, 2014), esta expansión de monocultivos desplaza comunidades locales y afecta la salud de personas y ecosistemas.

De otro lado, el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos en el país está bastante extendido, hasta 2022 se tenían aprobados para su uso 2.906 plaguicidas (ICA, 2022), cantidad que se triplicó entre los años 2003 y 2018 (Vera, 2018). En el año 2021, se importaron cerca de 2,1 millones de toneladas de fertilizantes y 66.423 toneladas de plaguicidas químicos (Corficolombiana, 2022). El censo agropecuario del año 2014, mostró cómo los productores hacen uso de fertilizantes químicos y orgánicos, incluso de manera simultánea (DANE, 2016). Diferentes investigaciones con comunidades agrícolas muestran cómo el uso de estas sustancias es indiscriminado y no se siguen las recomendaciones de seguridad en su aplicación (Uribe, 2019), lo que repercute en la calidad de los alimentos y en la salud de las personas, tanto agricultores, como consumidores. De otro lado, vale recordar que, en el país, diferentes Gobiernos emplearon la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el plaguicida glifosato, que es altamente tóxico para la salud humana y ambiental (Carneiro et al., 2015); sin embargo, esta práctica fue prohibida desde el año 2015 por orden de la Corte Constitucional.

En el año 2017 había 47 mil ha. destinadas a la producción agroecológica (Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022, 2018), lo que demuestra un bajo esfuerzo del gobierno nacional por impulsar este tipo de producción (Álvarez et al., 2016). Con el agravante de que casi todos los alimentos certificados como orgánicos se exportan y una pequeña porción se vende en grandes supermercados con precios elevados (Becerra, 2018), de ahí la relevancia de fortalecer estrategias como la producción agroecológica y los mercados locales, campesinos y agroecológicos, de manera que se conviertan en una posibilidad de acceso para la población, a alimentos más saludables, frescos y a precios asequibles, que también reporten ganancias para los pequeños productores.

Los productos agrícolas fueron el principal componente de las exportaciones del país hasta mediados de la década de 1980, llegando a representar hasta 54,0 % del valor total de estas, pero disminuyeron a 20,0 % en 2022, por otro lado, las importaciones de productos agrícolas representaron 6,0 % y de alimentos industrializados 9,0 % del total de importaciones en 2022 (DANE, 2022). Durante el año 2021, en Colombia se produjeron cerca de 73,2 millones de toneladas de alimentos y también se importaron 13,8 millones de toneladas. Los productos que más se importaron fueron maíz, trigo y soya, pues la producción interna no logró cubrir esta demanda, igualmente se importaron, aunque en menor proporción, frijoles, cebada, azúcar y aceite de palma, entre otros productos (Rico, 2022).

Estas cifras reflejan la fragilidad de la producción agropecuaria del país, especialmente de los pequeños productores, que es fruto de la violencia histórica que ha afectado principalmente a los habitantes de las zonas rurales y a los campesinos, sumado al abandono por parte del Estado y la falta de políticas de protección a la soberanía alimentaria, pues las políticas dirigidas al sector agropecuario se han enfocado a problemas coyunturales, con la creación de subsidios para la financiación de insumos, el aseguramiento de cosechas, el acceso a créditos y no están dirigidas a subsidiar la producción de alimentos específicos (Ministerio de Agricultura, 2024). Estas se dan en un marco de políticas dirigidas por la liberalización económica, en el que, como indica Machado (2002), el Estado abandona su intervención directa en el sector productivo y aumenta la transferencia de los recursos públicos a la agricultura empresarial y modernizada; y citando a Antonio García concluye que el Estado deja a las corporaciones transnacionales el problema estratégico de la alimentación, de los modelos de consumo y la nutrición de la población (como se citó en Machado, 2002).

3.1.2. Transformación o procesamiento de alimentos

Sobre la transformación de los alimentos, la industria alimentaria (alimentos y bebidas) en Colombia, ocupa un reglón importante de la economía. En 2017, esta industria generó 260 mil empleos directos, ventas por 72,8 billones y exportaciones por 2,5 billones de dólares (ANDI, 2019). Durante los años 2019 y 2020, esta industria tuvo un crecimiento económico superior al del agregado económico del país (Escobar y Betancur, 2020), efecto que se venía observando desde el año 2018. La pandemia de COVID-19, incrementó la venta de sus productos, especialmente de alimentos no perecederos y enlatados (ANDI, 2020).

3.1.3. Abastecimiento y distribución de alimentos

En Colombia, hay una creciente dependencia de algunos alimentos provenientes de la agroindustria globalizada. Según la hoja de balance de alimentos (HBA) de 2012, en Colombia se tenían disponibles 634,2 kg de alimentos por persona/año; en esta cantidad, las frutas tenían una participación de 20,0 %, seguido por leche y derivados (15,5 %), raíces y tubérculos (13,3 %), cereales (12,3 %), y azúcares (10,8 %). El suministro total de energía alimentaria disponible equivalía a 3.069 Kcal/persona/día, que representan una sobre adecuación de 132 %. En la HBA de 2013, luego de ajustes al coeficiente de autosuficiencia, se indicó que, de las calorías disponibles para la población colombiana, aproximadamente 23,0 % son importadas y 77,0 % son de origen nacional; la dependencia de alimentos importados más alta se encuentra en los grupos de nueces y semillas oleaginosas, seguido de los cereales y leguminosas (ICBF y FAO, 2018).

La distribución minorista de alimentos en Colombia se da generalmente a través de tres modelos en coexistencia: tradicional, corporativo y alternativo. En el modelo tradicional, los pequeños productores, venden sus productos a intermediarios, quienes los llevan a los centros de abastecimiento en las ciudades. En el modelo corporativo se venden grandes volúmenes y pasan a demandar gran cantidad de alimentos al productor, con condiciones estéticas específicas y altas frecuencias de entrega, obligando al uso intensivo de agroquímicos y otras tecnologías propias de los sistemas agroindustriales, en los cuales se requieren altas inversiones de capital, en este modelo también se presenta la intermediación de los comercializadores entre los productores y los supermercados. En el modelo alternativo se intenta acercar al productor y al consumidor final, compartiendo intereses comunes, como el deseo de obtener alimentos nutritivos y saludables, libres de agroquímicos y producidos de manera responsable, respetando los ecosistemas. Este modelo cobra cada vez más fuerza en Colombia y se expresa mejor en los mercados campesinos y agroecológicos (Cadavid et al., 2019).

El monopolio de los supermercados es una tendencia que está ligada al comercio mundial de alimentos. Las cadenas multinacionales de supermercados, que son la materialización del modelo corporativo de comercialización de alimentos, determinan cuáles alimentos y en qué países se producen, para luego comercializarlos a nivel mundial. La expansión de este modelo ha sido favorecida por el neoliberalismo, en el que priman políticas de desregulación de la inversión extranjera (Gasca y Torres, 2014). Esta concentración de poder contribuye a aumentar la desigualdad en el campo, dado que prioriza a los grandes productores de alimentos, que pueden cumplir sus requerimientos, en detrimento de la producción familiar. Los supermercados se quedan hasta con la mitad del dinero que gastan los consumidores, mientras que los trabajadores agropecuarios reciben menos de 5,0 % del precio final de los alimentos. Esto se denomina asimetría de poder a lo largo de la cadena producción-consumo (OXFAM, 2018).

En Colombia operan grandes cadenas de supermercados con distintos formatos de tamaño y productos, entre ellas, Grupo Éxito, Ara, Oxxo, D1, Makro, Cencosud y Olímpica, que están presentes en todos los municipios del país y se concentran en las ciudades más pobladas (Gómez, 2023). Sin embargo, la tienda de barrio es el lugar preferido para las compras de alimentos por la población, seguido de lejos por los supermercados y las tiendas de descuento (ANDI, 2020).

Además de la generación y mantenimiento de desigualdades en la cadena de distribución-consumo, existe una estrecha relación entre la urbanización, la llegada de los supermercados y el cambio de hábitos alimentarios de las personas, principalmente por el bajo precio de los alimentos y su alto nivel de procesamiento (Popkin y Reardon, 2018), lo que se refleja en el cambio de las dietas tradicionales y repercute en el estado de salud y nutrición de las poblaciones.

Entorno alimentario y comportamiento del consumidor.

El entorno alimentario es complejo, involucra diferentes dimensiones y elementos, que influyen en las prácticas alimentarias de las personas y en su estado nutricional. Los ambientes o entornos alimentarios hacen referencia al contexto físico, económico, político y sociocultural en el que están inmersos los hogares e individuos, sirviendo como determinantes intermedios de la alimentación (Gálvez Espinoza et al., 2017), es en este espacio donde los consumidores interactúan con los sistemas alimentarios con miras a adquirir, preparar y consumir alimentos. Es importante recordar que el acceso económico a los alimentos tiene restricciones estructurales, como el empleo, el transporte y el control de precios, y también comerciales, como la influencia de la publicidad (HLPE, 2017).

3.2.1. Acceso económico a los alimentos

En Colombia, el consumo y la disponibilidad de alimentos en el hogar se ven afectados por el comportamiento de los precios de los alimentos de la canasta básica. La encuesta de presupuestos familiares de 2016 arrojó que, en promedio, los hogares del país gastan en alimentos el 15,9 % del presupuesto del hogar, porcentaje que es menor en los hogares urbanos, 14,0 % que, en los hogares rurales, 31,0 % (DANE, 2018), cabe señalar, que la proporción de gasto en alimentos es menor cuando los hogares han mejorado sus ingresos, por lo que en Colombia, la población más pobre y vulnerable, generalmente ubicada en áreas rurales y periferias urbanas, debe disponer una mayor proporción de sus recursos, ya limitados, para la adquisición de alimentos (Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022, 2018).

La prevalencia de inseguridad alimentaria en la población ha sido elevada, en el año 2015 más de la mitad de la población presentaba esta situación (54,2 %), con el agravante de que casi la cuarta parte presentaba inseguridad alimentaria moderada y severa (ICBF, 2018). Para el año 2023, el informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) sobre la seguridad alimentaria en Colombia, reportó que el 30 % de la población presentaba inseguridad alimentaria moderada y severa. Este reporte es el más reciente en el país y señaló que la inseguridad alimentaria afecta por igual a la población de la zona rural y urbana. También, describió los impulsores estructurales de esta situación: la pobreza monetaria, el desempleo, la informalidad laboral, la violencia, el conflicto armado y el desplazamiento y los impulsores coyunturales; los efectos de la guerra en Ucrania, la inflación, los desastres naturales, las afectaciones climáticas y los efectos de la pandemia del Covid-19 (PMA, 2023). La seguridad alimentaria, se considera un indicador del acceso a los alimentos, por lo tanto, que el 30 % de la población del país se encuentre en inseguridad alimentaria moderada o severa, significa que ese porcentaje de la población no logra acceder a los alimentos, aunque estos estén disponibles, lo que muestra que el sistema alimentario actual es ineficiente en la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población.

3.2.2. Promoción, advertencia e información de alimentos

La influencia de la publicidad en el entorno alimentario es innegable, determinando las preferencias de los consumidores y el comportamiento de compra y consumo (Binder et al., 2020; Kelly et al., 2013). Cabe señalar que el etiquetado y la publicidad de los alimentos son las principales fuentes de información sobre los mismos y, por tanto, garantizan el derecho del consumidor a saber lo que quiere comprar y comer.

En el año 2022, el Ministerio de Salud, publicó la resolución 2492, que establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para consumo humano, se dictamina que todos los productos alimentarios procesados deben llevar un sello octogonal de advertencia sobre el exceso de sodio, grasas trans, grasas saturadas, calorías y azúcares. Esta regulación entró en vigencia desde su expedición y a partir del mes de junio de 2023, los alimentos empacados que no la cumplan, podrán ser retirados de los puntos de comercialización (Resolución 2492 de 2022, Etiquetado Frontal de Advertencia, 2022). El Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), es la agencia gubernamental que regula el etiquetado de los alimentos.

En cuanto a la publicidad, aunque se han adoptado algunos marcos normativos, es poco lo que se ha avanzado en medidas concretas que restrinjan la publicidad de alimentos. En el país, las empresas productoras de alimentos tienen un código de autorregulación publicitaria, que plantea acciones concretas frente a la regulación de la publicidad de alimentos, especialmente los dirigidos a niños, sin embargo, justamente por su carácter autorregulatorio, genera serios cuestionamientos sobre su eficacia (Guarnizo, 2017).

Los resultados de los sistemas alimentarios, la dieta de la población

Dada la diversidad de ecosistemas y el aislamiento geográfico y político de muchas regiones, en el país se han construido identidades alimentarias regionales-locales a partir de los alimentos disponibles en cada lugar. Sin embargo, hay alimentos que hacen parte de la dieta en casi todo el territorio nacional, como arroz, plátano, yuca y papa, lo que ha sido evidenciado en las diferentes Encuestas de la Situación Nutricional (ENSIN) (ICBF, 2005; ICBF, 2010). La encuesta del año 2010 reportó el consumo de alimentos considerados de interés en salud pública, entre los que se destacó que 22,2 % de la población consumió gaseosa o refrescos, 15,2 % consumió alimentos de paquete y 1,3 % consumió comidas rápidas diariamente (ICBF, 2010). En un análisis posterior de la ENSIN del 2005, se estableció que el consumo de alimentos ultraprocesados en Colombia, representaba el 16,0 % de las calorías consumidas y la proporción de calorías provenientes de alimentos in natura o mínimamente procesados fue de 63,0 % (Parra et al., 2019). Estas investigaciones sobre las características de la dieta de la población motivaron la promulgación de la ley 2120 del año 2021, que promueve los entornos alimentarios saludables.

Resultados en el estado de salud y nutrición de la población

Las dietas saludables son esenciales para prevenir la malnutrición en todas sus formas (desnutrición, deficiencias de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) (OMS, 2003). Los cambios en los sistemas alimentarios han inducido cambios en la dieta de la población, lo que ha provocado un aumento de la morbilidad y mortalidad por Enfermedades No Transmisibles (ENT) en el mundo. Datos de la FAO muestran que casi una cuarta parte de la población adulta de América Latina y el Caribe es obesa, que las ENT son responsables de más del 50,0 % de las muertes en todos los países de la región y al mismo tiempo 56,5 millones de personas siguen pasando hambre, cifra que aumentó en 13,2 millones de personas por cuenta de la pandemia de Covid-19 (FAO et al., 2022).

Como se muestra en el cuadro 3, más de la mitad de la población adulta de Colombia tiene sobrepeso, siendo mayor la prevalencia en mujeres. En los niños y adolescentes la prevalencia de sobrepeso también es alta, mientras que la desnutrición crónica en menores de cinco años es una situación preocupante, con una prevalencia del 10,0 %, que llega al 30,0 % entre los niños y adolescentes indígenas (ICBF, 2018), lo que revela la precaria situación de los pueblos originarios en este país.

CUADRO 3 Datos sobre el estado nutricional, morbilidad y mortalidad de la población colombiana

| Estado nutricional de la población a | Prevalencia (%) |

|---|---|

| Desnutrición crónica (<5 años) | 10,8 |

| Desnutrición aguda (<5 años) | 2,3 |

| Exceso de peso (<5años) | 6,3 |

| Sobrepeso | |

| - Niños | 24,4 |

| - Adolescentes | 18,0 |

| - Adultos | 56,4 |

| Obesidad (adultos) | 18,7 |

| Morbilidad ENT b | |

| Hipertensión arterial | |

| - Mujer | 21,5 |

| - Hombre | 17,0 |

| Diabetes mellitus | |

| - Mujer | 8,7 |

| - Hombre | 8,3 |

| Mortalidad por ENT c | |

| Enfermedades cardiovasculares | 30,0 |

| Cáncer | 20,0 |

| Enfermedades Respiratorias Crónicas | 6,0 |

| Diabetes mellitus | 3,0 |

| Otras ENT | 15,0 |

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en: a (ICBF, 2018), b (Colombia, 2019), c (WHO, 2019).

En Colombia es posible observar la coexistencia de desnutrición y sobrepeso, conocida como “doble carga de malnutrición” (Fonseca et al., 2014) a nivel poblacional, familiar e individual, lo que demuestra el impacto negativo de los sistemas alimentarios en la salud y nutrición de la población. Fenómeno que, sumado a factores medioambientales, se ha denominado como la sindemia de obesidad, desnutrición y cambio climático (Swinburn et al., 2019).

3.3.2 Impactos en el medio ambiente

Además de los efectos en las personas, los sistemas alimentarios depredadores generan daños irreversibles al medio ambiente. Según la FAO, la agricultura es responsable del uso del 70,0 % de los recursos hídricos del mundo, y la ganadería por sí sola es responsable del uso del 20,0 %. Además, las actividades agrícolas provocan una importante contaminación de los suelos y las aguas superficiales y subterráneas debido al uso intensivo de plaguicidas, fertilizantes químicos y otros contaminantes (FAO, 2017).

Asimismo, la deforestación para la ampliación de la frontera agrícola ha sido identificada como una de las principales responsables de la degradación del medio ambiente y la biodiversidad, además de contribuir significativamente al agravamiento de los efectos del calentamiento global (Scott et al., 2018). En Colombia la deforestación es un problema creciente, según los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el periodo entre 2001 y 2021 se deforestaron en la Amazonia colombiana 1,8 millones de ha., lo que equivale a un promedio anual de 885 Km2. Si bien la región amazónica es la que más presenta deforestación, otras regiones del país como la andina, la caribe y la pacífica, también sufren este fenómeno de manera importante (Rodríguez, 2022).

Otro impacto ambiental significativo de los sistemas alimentarios es el derivado del desperdicio de alimentos. En Colombia se desperdiciaban en el 2016, 9,7 millones de toneladas de alimentos al año, equivalente a 34,0 % del total de alimentos disponibles en el país (Colombia, 2016). El desperdicio y la pérdida de alimentos contribuyen considerablemente al agravamiento de la crisis climática planetaria, ya que aumentan la producción de gases de efecto invernadero, representan pérdida de agua y los recursos invertidos para su producción, además en un país donde el 30 % de la población no tiene acceso a alimentos, es injusto que estos se desperdicien.

4. Consideraciones finales

Este trabajo reúne diferentes fuentes de información, que dan una idea de la situación actual de los principales componentes de los sistemas alimentarios en Colombia, lo que permite evidenciar que las formas de producir, transformar, vender y consumir los alimentos generan desafíos para la salud pública y la protección del medio ambiente.

El país presenta desafíos estructurales, que condicionan el funcionamiento de los sistemas alimentarios, como el problema de la tenencia de la tierra y el conflicto interno, que está estrechamente relacionado con el cultivo y tráfico de drogas ilícitas, la estigmatización y desplazamiento forzado de grandes cantidades de habitantes rurales, diezmando la población dedicada a la agricultura y las aspiraciones de las nuevas generaciones para dedicarse a esta labor; esto ha dejado brechas en el desarrollo de la ruralidad, en la que se viven condiciones socioeconómicas precarias. Al mismo tiempo, se ha experimentado el impacto de las políticas de liberalización económica, así como otras afectaciones generadas por la dependencia de recursos externos, como, el encarecimiento de insumos agropecuarios. En el sistema alimentario del país se ha experimentado un crecimiento importante del modelo de distribución de alimentos corporativo que moldea los entornos alimentarios, condiciona la calidad de alimentos disponibles y el tipo de relaciones que pueden establecer productores y consumidores, al interior del sistema.

La dieta de la población colombiana, como resultado central del sistema alimentario, presenta identidades alimentarias regionales-locales, sin embargo, la valoración y reconocimiento de la alimentación tradicional y autóctona, es baja, fenómeno que está ligado a transformaciones socioculturales más amplias como la urbanización, el empleo, el uso del tiempo y la migración. Es probable los cambios en la dieta sean cada vez más tendientes a su homogenización y tengan un mayor impacto en el estado de salud y nutrición de la población. De igual forma, la alta prevalencia de inseguridad alimentaria en Colombia es un reflejo de la ineficiencia del sistema alimentario predominante para satisfacer las necesidades de las personas.

Por lo anterior, se hacen necesarias políticas agropecuarias de desarrollo rural integral, como las previstas en el acuerdo de paz firmado en el año 2016, en las que se redistribuya la propiedad y el uso de la tierra para la producción agropecuaria, con el propósito de lograr en primer lugar la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos en la dieta de la población, como maíz, papa, arroz, leguminosas, verduras y frutas en general, para luego satisfacer el comercio mundial.

El acceso y uso del suelo rural, debe acompañarse con acciones que mejoren los entornos en los que viven y trabajan los campesinos y campesinas, mejorando la infraestructura productiva, de prestación de servicios de salud, la inclusión de acciones que garanticen el derecho a una educación pertinente y de calidad en todos los niveles de formación, así como la asesoría y la asistencia técnica para la producción y la distribución de alimentos, que permita un avance en la soberanía y seguridad alimentaria territorial.

También se requiere que estas políticas promuevan la agricultura familiar y los pequeños productores agroalimentarios, fomentando la producción y distribución de bienes agropecuarios de forma saludable y sustentable, al interior de sistemas alimentarios locales de base agroecológica, con circuitos cortos de distribución, basados en economía solidaria. Varias de estas políticas pueden contribuir a mejorar el acceso equitativo a los alimentos de toda la población.

De igual forma, reforzar otras políticas ya existentes dirigidas a mejorar el entorno alimentario, como el control de la publicidad de alimentos, la tributación de alimentos ultraprocesados y acciones de educación alimentaria y nutricional encaminadas al fortalecimiento de la cultura alimentaria local y el desarrollo de habilidades culinarias de toda la población, podrían ayudar a mejorar el consumo de alimentos y al mantenimiento de la biodiversidad.

Frente a las limitaciones de este estudio, cabe señalar que, al tratar de responder una pregunta tan compleja y amplia, la metodología de revisión narrativa permitió lograr el propósito, ofreciendo un panorama general del comportamiento de los sistemas alimentarios en Colombia, sin embargo, es una metodología que tiene limitaciones, como el sesgo de autor en la selección de fuentes de información, entre otros, que se trataron de salvar mediante los criterios presentados en la sección de metodología. De cara a nuevas investigaciones sobre el estado de los sistemas alimentarios, se sugiere limitar el objetivo a alguno de los elementos que los conforman, para analizar con detalle las características de cada uno y las características de los actores involucrados en su funcionamiento.