Introducción

¿Cómo el croquis y la observación arquitectónica pueden contribuir a la elaboración del fundamento del proyecto de título? ¿Y cómo pueden transitar estas herramientas hacia el CAD (Diseño asistido por computadora, Computer-Aided Design en inglés) para lograr la representación digital final del proyecto sin perder su esencia? Estas preguntas son de actualidad, tanto para los docentes como los estudiantes de arquitectura, por cuanto el croquis y los sistemas CAD son reconocidos como herramientas ampliamente difundidas en la enseñanza de la arquitectura, en las escuelas de arquitectura y en la práctica profesional. Sin embargo, a inicios del año 2000, el uso intensivo de los sistemas CAD se intensificó en desmedro de la práctica del croquis y la observación arquitectónica, tanto en estudiantes como profesionales. Se plantea la hipótesis de que, en los últimos años, los proyectos de título han reducido el uso del croquis y la observación como herramienta para el fundamento del proyecto, en favor de la representación CAD.

Las nociones que se ofrecen en este documento son el fruto de la reflexión de la propia trayectoria de una Escuela de Arquitectura chilena donde la enseñanza de la disciplina se ha distinguido por la praxis del croquis y la observación, entendido como una herramienta de registro e interpretación de la realidad y, al mismo tiempo, de proyectación.

Para el caso específico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte (UCN) en Chile, se reconoce que el ejercicio del croquis y la observación reviste gran importancia y es ampliamente practicado en los primeros años de la enseñanza de la arquitectura. Sin embargo, en los años de fin de carrera, su uso se desvanece, contrabalanceado por una acentuada explotación de las herramientas CAD, entre otras. De lo anterior, se desprende la necesidad de resaltar el croquis y la observación como elemento identitario de dicha en alianza con las herramientas CAD. Se elige como caso de estudio un proyecto de título en la etapa final de la carrera de arquitectura, donde sobresale la simbiosis entre el croquis y la observación arquitectónica en las etapas iniciales del proceso de diseño, para luego utilizar las herramientas CAD en la etapa de representación del proyecto.

Por consiguiente, el artículo expone una experiencia de proyecto de título de arquitectura donde se entrelazan croquis, observación arquitectónica y uso del CAD que permiten mantener el elemento identitario de la Escuela de Arquitectura UCN. El artículo se organiza en secciones, iniciando con una revisión sucinta de la literatura sobre la herramienta del croquis, la observación arquitectónica y el CAD en la enseñanza de la arquitectura; luego el contexto en dicha escuela respecto del uso de estas herramientas. En tercer lugar, se expone la metodología, para continuar con los principales hallazgos y finalizar con la discusión y conclusiones.

El croquis como herramienta

Es a mediados del siglo XVIII que se cuenta con una fuente histórica del vocablo croquis. De origen francés, la palabra croquis integra el Diccionario portátil de las Bellas Artes (Lacombe, 1753), donde se precisa primero el concepto de croqué como un dibujo no acabado con trazos libres que dependen de la habilidad adquirida por la práctica y la reflexión. ‘Croqué’ se relaciona con la acción de croquer que puede aludir tanto a las acciones de morder o mordisquear como las de realizar un dibujo, y que en castellano no encuentra equivalente, puesto que ‘croquizar’ o ‘croquear’ no forman parte del léxico castellano (Hidalgo Hermosilla, 2015). En el citado diccionario de Lacombe se halla el vocablo croquis, que se define como “el pensamiento que el dibujante vuelca en el papel” (traducción propia, Lacombe, 1753, p. 208), y reconocible por lo limitado de sus trazos, que al alejarse producen todo su efecto a diferencia de uno donde prevalecería solo confusión de los trazos.

Más adelante, a comienzos del siglo XX, se sigue utilizando en la representación de proyectos de arquitectura el dibujo con perspectiva con uno y dos puntos de fuga (herencia de los maestros del Renacimiento) y característicos en los dibujos hechos a mano de los proyectos de Frank Lloyd Wright, así como también las perspectivas urbanas de la ciudad vertical de Ludwig Hilberseimer. Pero es con Le Corbusier que aparece el croquis y las anotaciones hechas a mano como una forma de plasmar una idea proyectual y conceptual.

Al respecto, Le Corbusier se refiere a esta especial manera de “dibujar” las cosas diciendo:

Dibujar es en primer lugar mirar con los ojos, observar, descubrir. Dibujar es aprender a ver, a ver cómo nacen, crecen, alcanzan su plenitud y mueren las cosas y la gente. Hay que dibujar para interiorizar lo que se ha visto y permanecerá entonces inscrito para siempre en la memoria. Dibujar es también inventar y crear. El fenómeno inventivo solo sobreviene después de la observación (…) El dibujo es un lenguaje, una ciencia, un medio de expresión, un medio de transmisión de ideas (Le Corbusier citado en Hidalgo Hermosilla, 2015, p. 72).

Una vez resumidos los principales desarrollos históricos del origen del croquis, corresponde revisar conceptualizaciones teórico-prácticas más recientes que enriquecen su comprensión.

En primer lugar, el croquis forma parte de una de las tres categorías de dibujos de concepción ideados por Ferguson (1992), quien distingue el dibujo como las representaciones mentales de su creador (thinking sketch); el dibujo hablado que facilita la comunicación y el debate entre los integrantes de un proceso creativo (talking sketch), y finalmente el dibujo prescriptivo que precisa para agentes externos la creación misma (prescriptive sketch). En segundo lugar, esta visión de los tipos de dibujos de concepción en arquitectura se complementa y superpone con las aportaciones de diversos autores.

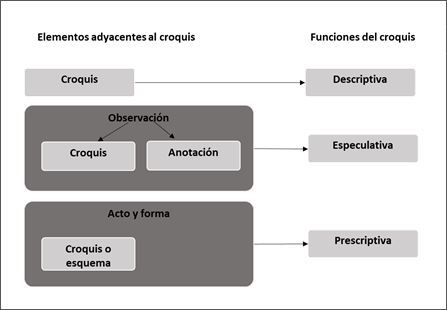

En efecto, Moroni y Lorini (2021) identifican funciones del dibujo aplicable a la arquitectura, diseño urbano y planificación urbana que organizan en la siguiente tipología de 10 funciones: representación; exploración; construcción; conceptualización, documentación; instrucción; condicionamiento; sugestión; prescripción y constitutiva. Por su parte, Estevez (2001) sintetiza las funciones del dibujo de arquitectura en tres tipos: el dibujo descriptivo, que permite visibilizar el objeto creado por el arquitecto valiéndose de la perspectiva; el dibujo prescriptivo, desprovisto de ambigüedades, destinado a aquellos responsables de la ejecución del objeto, y el dibujo especulativo, que incluye el croquis, donde en etapas preliminares de la concepción sobresalen los rasgos que su creador, y que selecciona y orienta, como una forma de manipulación, las abstracciones que privilegia en su observación.

En tercer lugar, Huot (2005) organiza conceptualmente el croquis en arquitectura en dos categorías. Mientras la primera categoría, denominada croquis de análisis y observación, se propone deducir el concepto arquitectónico del origen de una obra construida o ideada como una visión a posteriori, la segunda categoría, llamada croquis de estudio, alude a un borrador o boceto de diseño donde sobresalen los elementos de simulación gráfica.

De las tres conceptualizaciones anteriores, se desprende que, en el ámbito de la arquitectura, la principal característica del croquis es su libertad, tal que su ejecución está desprovista de prescripciones sobre el qué, cómo, dónde o cuándo. Su autor evita detalles, escalas o medidas, y en su rapidez y focalización expresa una intención sobre la representación de una realidad u objetivo. El croquis es así, para su creador, una fuente de exploración, una representación mental de lo esencial, una simplificación de la realidad cuyos trazos pueden revisitarse para remarcar o reforzar aquello que pretende. De este ejercicio continuo, el dibujante no solo genera los esbozos, sino que también construye, al mismo tiempo, un diálogo con su objeto croquis. En tal sentido, se considera al croquis como un dibujo que reviste cierta intimidad con quien lo realiza, y también da cuenta de una dimensión única personal (Hidalgo Hermosilla, 2015).

Aun cuando el dibujo a mano alzada cumple el rol de herramienta para la representación visual o la demostración de ciertas habilidades, se lo concibe como algo inherente al quehacer del arquitecto y la disposición arquitectónica (Rice, 2008). La capacidad de dibujar está estrechamente ligada a la capacidad de pensar, por lo que el relacionar el dibujo y el pensamiento equivale a descubrir, lo que en opinión de Glenn Murcutt es precisamente parte integrante de la arquitectura, que entiende como un proceso de descubrimiento, de hallazgo de posibilidades (Rice, 2008).

La observación arquitectónica

La observación consiste en recoger y desvelar las situaciones que se presentan, registrarlas haciendo uso del dibujo y de la anotación. Al observar, el arquitecto usa el lenguaje para dar cuenta del espacio y aquello que acontece en su interior, de tal manera que abre oportunidades de reflexionar sobre las posibilidades de una nueva obra o intervención, fundando las bases del acto arquitectónico y luego de la forma. En tal sentido, Puentes expresa que:

(…) el sentido de la observación es en sí una estructura de percepciones y análisis que formalizan un criterio o punto de vista como juicio sobre algo, en este caso, sobre el objeto de estudio. Si se considera como un sentido, este parece estar muy presente en el quehacer del arquitecto por lo que es posible afirmar que le es inherente, independiente de cómo él le dé cabida en su oficio(Puentes, 2013, p. 62).

El croquis constituye la primera instancia de la observación; al detenerse, el observador puede desvelar el espacio, pero no es la única instancia y tampoco la última de la observación. Debe entenderse tanto el croquis como la anotación como partes integrantes de la observación, entendida como un modo de construcción genuina del mundo. Esta observación es un lenguaje, subjetivo, que da cuenta de un modo de pensamiento de su observador; es un modo de trasmitir la vivencia experimentada por el observador a otro, con un componente fenomenológico, pero no únicamente fenomenológico. En la observación se evidencia una relación como de conversación entre el observador y el objeto observado, entre el observador y el lugar.

En la tradición de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), “el oficio de arquitecto se sustenta en una suerte de triple origen y consecuencia: observación, acto y forma”, donde el acto arquitectónico se origina en lo enunciado en la observación. De acuerdo a Puentes (2013, p. 59), “el acto arquitectónico es el fin de la observación en el proceso de comprender el medio, nombrarlo, y de esta relación palabra-dibujo, proponer una figura formal arquitectónica”.

Por otra parte, Puentes (2013) recoge de estudiosos como Ferraris que, en la construcción de la observación, se reconoce la existencia de dos momentos. Mientras que él a priori (racional, explícito y necesario) da cuenta del encuentro del observador con el objeto, creándose un diálogo (experiencial, tangible y situacional), él a posteriori se refiere a la relación de tipo empírica que acontece en el proceso, en el fluir de la presencia y el ser presente.

Para resumir estas funciones del croquis con sus elementos adyacentes o subordinados, se propone un esquema sintético en Figura 1.

CAD en la enseñanza de la arquitectura

El uso de los sistemas CAD es transversal a disciplinas como la Arquitectura, Ingeniería, Aeronáutica, o el Diseño industrial, entre otras, y ampliamente desplegados en el ámbito educacional y variadas industrias. Su despegue está ligado a la masificación del uso de las nuevas tecnologías de información, especialmente desde finales de los años 90, que coincide con la masificación de los PC (Personal Computer, en inglés). Los sistemas CAD suelen asociarse con programas de computadoras que se usan en sistemas informáticos (hardware y software) para producir, modificar u optimizar un diseño, y de esta forma favorecer un dibujo de mayor precisión (Englander y Wong, 2021). El concepto de CAD involucra los procesos de uso de computadores y softwares de especialidad para crear, de manera virtual, dibujos bidimensionales (2D) y modelos tridimensionales (3D) (Bryden, 2014). Las representaciones visuales de objetos o lugares en 3D recogen los dibujos 2D e incorporan la dimensión de profundidad, permitiendo mayor precisión, detalle y comprensión más realista del objeto inmerso en un entorno.

En paralelo, algunos autores insisten en reconocer cómo las escuelas de arquitectura desempeñaron y desempeñan un rol de laboratorio experimental en la creación de máquinas de diseño, impulso de una nueva imaginación arquitectónica, tratamiento de materiales y salto hacia la representación en el ciberespacio (Asad et al., 2022; Fakhry et al., 2021).

Los CAD junto con BIM (Building Information Modeling en inglés) son considerados softwares indispensables en las disciplinas de la arquitectura, ingeniería y construcción (Maina, 2018) y el eficiente manejo CAD es percibido como requisito en la comunicación de ideas de diseño (Gül, 2015), tanto así que los estudiantes que operan dichos sistemas estiman que su buen manejo es un factor de éxito para su empleabilidad (Brown, 2009).

Una de las problemáticas clásicas a la que se enfrentan las escuelas de arquitectura y de diseño es la evaluación de la creatividad, problemática exacerbada por la falta de consenso del significado y alcance del concepto mismo de creatividad (Williams et al., 2010). Mientras algunos abogan por la idea que el progreso en las habilidades de manejo de CAD en la educación ocurre en detrimento de la creatividad y la calidad de los proyectos (Al-Matarneh y Fethi, 2016; Brown, 2009; Daemei y Safari, 2018; Guney, 2015; Lawson, 2002), otros autores, como Heidari y Polatoglu (2018), defienden una posición más positiva en que los computadores sirven de soporte a la creatividad, generando una mayor habilidad en el pensamiento. En esta misma dirección, ciertos autores sostienen que los CAD permiten relucir la creatividad que ya posee el estudiante, del mismo modo que dejan en evidencia tanto a los estudiantes orientados a la tarea como a aquellos perezosos (Ekhaese et al., 2017)

En otra línea de investigación, de carácter experimental, algunos investigadores detectaron que el uso de los CAD es preferido por encima del trabajo a mano tanto entre estudiantes y docentes, levantando además limitaciones en su uso, por lo que sugieren la conveniencia de operar con ambas alternativas de representación en determinadas circunstancias (Fakhry et al., 2021).

El croquis, la observación y el CAD en la Escuela del Norte

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte (UCN) -Chile nace en 1981 como la sexta escuela de arquitectura en Chile, con un proyecto de nueva arquitectura en un contexto físico, cultural e histórico, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. La Escuela del Norte o del Desierto, como rápidamente fuera reconocida, fue fundada por la arquitecta Angela Schwaitzer Lopetegui (Angelini, 2018) quien, junto con un grupo de arquitectos provenientes de diferentes escuelas de Chile, adhiere a los principios teóricos de las cuatro estructuras de Geofrey Broadbent (cobijo, recurso, lenguaje y contexto) y al mismo tiempo adopta el valor de la observación arquitectónica como método para aproximarse a la realidad, junto a otros saberes como la filosofía, el arte, la poesía y la antropología, inspirándose en la Escuela de Arquitectura de la PUCV. En esta última, la observación del medio como contexto en cuanto tiempo y espacio, es la base estructural metodológica de la enseñanza de la arquitectura (Puentes, 2013).

Observar es estar, dibujar, permanecer, recordar mediante el dibujo, recrear lo visto para lograr un volver a no saber, un cada vez, aquí y ahora de tal manera que ofrezca la construcción del contexto en cuanto a lugar y tiempo. La observación lo permite, por ser un sentido que concentra a todos los demás, por lo mismo, es un acto -el acto de observar (Puentes, 2013, p. 15)

La Escuela del Norte también se benefició indirectamente del conocimiento y experiencias de estudiantes que habían cursado los primeros semestres de arquitectura en otras escuelas chilenas, principalmente en las escuelas de la ciudad de Valparaíso. Se consolidan en el tiempo el uso del croquis y la observación como herramientas claves en el trabajo del estudiante de arquitectura, que permiten capturar una mirada diferente sobre los modos de habitar no solo en las ciudades sino también en los pueblos altiplánicos, con una cosmovisión muy particular de su entorno natural y construido, y reflexionar a la vez sobre su forma de vida de más de 12.600 años de antigüedad (Núñez et al., 2022). A finales de los 80 y comienzos de los 90, con el regreso de la democracia en Chile, se enriquece el equipo docente con la llegada desde Alemania de los profesores Rolando Meneses y Luis Varas, quienes influenciaron el uso de la observación y del croquis como herramientas de análisis y reflexión del entorno desértico, asentamientos humanos y ciudades como contenedoras de la vida humana.

El croquis retrata, en rigor, lo que está en el entorno, pero el entorno es lo que está en la mirada del dibujante; el rayado se coloca en una tensión con esa mirada o con lo que se ve, no la sigue como si tratara de calcar, pues tiene su propio modo de conducirse. Esa propia manera se ejemplifica con la incandescencia del desierto, que se posa en él como si fuera un papel, siguiendo una propia manera (Meneses Ciuffardi, 2006, pp. 36-37)

En la evolución de las cuatro décadas de la Escuela del Desierto, Angelini (2018) reconoce tres períodos: entrenamiento o formación, maestría y técnica. En el tercer periodo, iniciado ya el 2000, tiene como rasgo distintivo el desarrollo de la técnica, introduciéndose en los programas de estudio la enseñanza de herramientas CAD y habilitando laboratorios de computación para Arquitectura con softwares de la especialidad. También, se suman laboratorios de energía orientados al análisis bioclimático y de lasermetría para levantamientos 3D y programas BIM.

Metodología

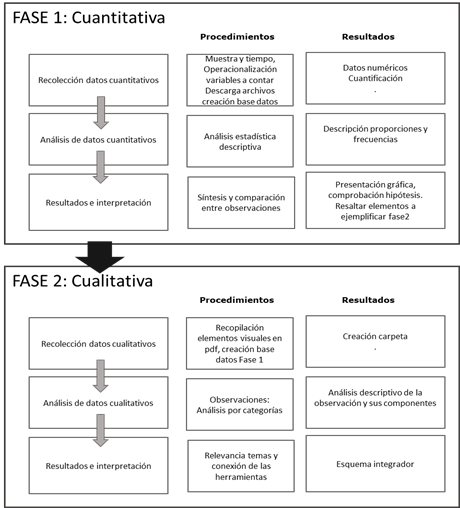

La presente investigación contempla una estrategia secuencial de métodos mixtos en dos fases que tienen igual peso relativo (Creswell, 2009). Se adopta esta alternativa debido a la naturaleza del-fenómeno de estudio, cuyo análisis se enriquece al recurrir a dos paradigmas distintos, post-positivista e interpretativo, planteados por Guba y Lincoln (2005). En la Figura 2 se aprecia la síntesis de la metodología, donde cada fase contiene: cómo se realiza la recolección de datos, cómo se analizan estos datos y cómo se interpretan los resultados. A su vez, para cada uno de estos tres elementos, se especifican los procedimientos y resultados esperados.

La primera fase, de tipo cuantitativo, pretende identificar la importancia del uso de las herramientas de observación y su relación con el uso del CAD en términos cuantitativos. Se obtienen los datos recurriendo a una muestra intencionada, no probabilística, del periodo 2019-2022 del universo de los proyectos de títulos en la Escuela de Arquitectura UCN. Se descargan los proyectos para crear la base de datos; se observan en cada proyecto las variables relativas a la síntesis del apartado de revisión bibliográfica; se discriminan los proyectos basándose en evidencias sobre la presencia o ausencia de herramientas de croquis y CAD; se crean códigos dicotómicos sobre dicha presencia (1) o ausencia (0) para pasar a la discriminación de cuál es el tipo de croquis según su función y su cuantificación. Los investigadores clasifican las funciones de los croquis basándose en la siguiente operacionalización. Para codificar un croquis como especulativo, el investigador estará atento a reconocer el croquis acompañado con una anotación que traduce lo que el observador retiene o captura fugazmente del objeto que registra. Este croquis es selectivo, no es una fotografía. Corresponde a una simplificación de la realidad en función de lo que el dibujante decide para dirigir las interpretaciones hacia lo que él mismo interpreta. Para el código de croquis descriptivo, los investigadores deberán reconocer un croquis que no contiene observación adjunta: solo registra o da cuenta de una situación, dejando al lector la libertad de interpretar los componentes que le sean de interés. Aunque tampoco es una fotografía, sigue siendo selectivo, pero abierto a las interpretaciones. Para codificar un croquis dentro del código prescriptivo, los investigadores deberán reconocer un croquis o esquema plano (2D) que contenga el concepto espacial (el acto) que fundamenta el proyecto de arquitectura que posteriormente se realizará a través de la herramienta CAD.

La codificación por función estará además acompañada de la cuantificación del número de croquis. Los datos obtenidos se analizan recurriendo a estadística descriptiva básica por medio de frecuencias, porcentajes que se despliegan de manera gráfica y que permiten corroborar la hipótesis. De esta fase se reconocen los elementos críticos que serán de interés para la Fase 2, qué explicar y qué caso elegir para estudiar en la fase siguiente como caso de estudio; esto constituye el elemento articulador entre la Fase 1 y 2.

La segunda fase, de carácter cualitativo, se inicia eligiendo un caso de estudio representativo de la combinación teórica de las tres funciones del croquis. Así, el caso de estudio es no probabilístico, intencionado, escapa al comportamiento más frecuente de las prácticas que hacen uso de ninguna o una sola función del croquis. Se elige un caso que cumpla simultáneamente los componentes sintetizados en el marco teórico. Además, la categoría del croquis prescriptivo contempla la observación conocida como sentencia, que crea vínculo entre el acto, la forma y el CAD. El caso se analiza en mayor profundidad para discernir la relación entre la observación y el uso del CAD, recurriendo a las imágenes del propio proyecto de título que se exhiben.

La integración de los enfoques cuantitativos y cualitativos requiere de una interrelación que es útil cuando se tienen fases secuenciales y, en especial, cuando se transita desde muestras de mayor magnitud hacia pequeñas muestras (Fetters et al., 2013). Los resultados estadísticos de la primera fase serán entonces explicados con un caso de estudio en mayor profundidad de la segunda fase, y los datos analizados en función del marco teórico expuesto y sus resultados se despliegan en esquema sintético.

Resultados

El uso del croquis en los proyectos de título

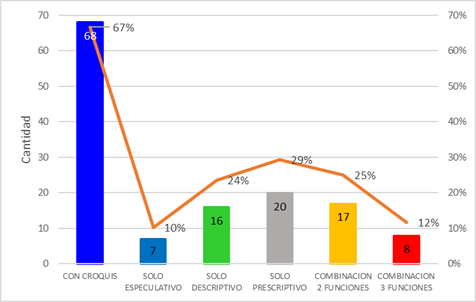

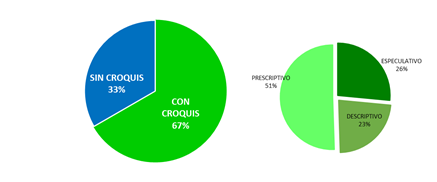

De la revisión del periodo 2019-2022 de proyectos de título se contabilizan 102 proyectos, de los cuales el 67% presenta al menos una alternativa de croquis, y para el 100% de los casos se exhiben imágenes generadas a partir de CAD (Figura 3).

En efecto, de los 102 proyectos, 68 contienen dibujos que suman 600 unidades que ameritan ser clasificados con los códigos de croquis especulativo, descriptivo y prescriptivo con una distribución del 26%, 23% y 51% respectivamente (Figura 3).

Fuente: Autores (2023)

Figura 3: Distribución del universo de 102 proyectos de título en función de croquis

Es así que, en el 67% de los casos, los proyectos hacen uso de al menos una alternativa de función; en un 25% de los casos recurren a la combinación de dos funciones, y en un 12% recurren simultáneamente a las tres alternativas de croquis que se exhiben en el gráfico de dos ejes verticales1 en la Figura 4.

Se corrobora entonces la hipótesis de que, si bien el uso del CAD es omnipresente, no necesariamente viene acompañado de croquis. En efecto, uno de cada tres proyectos no ofrece ninguna forma de croquis. También, los proyectos de título que emplean las tres funciones del croquis son la minoría y ameritan ser revisados en mayor profundidad.

Es así que se identificaron, de los 102 proyectos iniciales, 68 con croquis y solo 8 proyectos con las tres funciones. Se decide elegir dentro de estos 8, un solo caso que refleje una producción dentro del promedio de croquis de la muestra (8 croquis) y que permita la combinación de CAD y las tres funciones del croquis.

Caso de estudio

El caso de estudio que recoge este artículo corresponde al proyecto de titulación de final de carrera de la Escuela de Arquitectura de la UCN, presentado en 2019, cuyo tema fue la puesta en valor de una antigua área industrial minera dedicada a la explotación del salitre natural en el desierto de Atacama, Chile.

El programa arquitectónico contempla un centro educacional y formativo técnico especializado que contribuye a nuevas formaciones laborales según las demandas de capital humano de la comuna, un anfiteatro urbano dentro del complejo que pueda albergar actividades masivas para la comunidad (e.g. fiestas religiosas, conciertos y eventos, y un museo industrial patrimonial que albergue la recopilación, conservación y puesta en valor de piezas arqueológicas industriales-históricas relativas al ciclo salitrero, efectuando su contextualización histórica y su catalogación, incorporándose en la exhibición de la colección del museo). El proyecto de título adopta una estrategia que es la puesta en valor y conservación de alguno de los “esqueletos urbanos industriales” existentes que aún quedan en el lugar que proponen Kapstein-López y Palme (2016).

La ciudad de María Elena se emplaza en pleno desierto de Atacama, en una vasta geografía denominada ‘La Pampa’. María Elena, como oficina salitrera norteamericana, nace en 1924 y se ubica a 8 km al poniente del río Loa y 70 km del puerto de Tocopilla, a 1.250 m sobre el nivel del mar.

El proyecto urbano de la ciudad se inspira en las concepciones de ciudad ideal del Renacimiento, tal que María Elena se asemeja a un:

Octógono formado por cuatro lados mayores y cuatro menores, cuya medida es un tercio de los otros. De los lados mayores se trazaron dos pares de ejes paralelos, tangentes a la plaza, definiéndola por sus cuatro costados. El último elemento, que se agregó entre plaza y periferia, fue un anillo cuya forma es también octogonal (Garcés, 1999, p. 73).

El cuadrado como geometría se observa en Figura 5 y organiza la estratificación social de los empleados de la compañía, distinguiendo campamento obrero y sector de los empleados y técnicos superiores, conocido como barrio norteamericano. Cabe destacar que la geometría genera inconvenientes en las necesidades programáticas que obligan a efectuar una zonificación que favorece una diversificación funcional (Garcés, 1999).

La Figura 5 muestra también un croquis mirado desde la plaza que deja asomar en la parte derecha una torre; al respecto, la observación que acompaña al croquis indica lo siguiente:

Aparece María Elena en el territorio indicada por la torre de granulación de la planta salitrera que es contenida mediante la yuxtaposición de unas tortas de ripio, ocultando el campamento y modificando el paisaje Industrial del desierto.

Fuente: Autores con base en Google Earth y Plan Regulador de María Elena (Municipalidad de María Elena, 2016)

Figura 5: Plano hecho a mano del trazado actual de la ciudad de María Elena y croquis mostrando la torre de las áreas industriales ex salitreras en desuso

El croquis de la Figura 5 cumple entonces con los elementos de un croquis especulativo.

Para el croquis de la Figura 6, que también es un croquis especulativo, se evidencian las instalaciones industriales de la planta de extracción, que se emplazan en la periferia del campamento, detrás de la línea férrea paralela a esta, disponiéndose de manera lineal, en la que destacan inmuebles que han formado parte tanto de los mismos procesos industriales como también parte de la memoria visual y colectiva de sus habitantes. Las observaciones de los croquis indican lo siguiente:

Una vez ya inmerso en el campamento y desde el centro de este, los elementos industriales se han dispersado visualmente, destacándose los chancadores, que sobresalen entre las demás estructuras, apareciendo entre las esquinas de las calles, formando parte de la cotidianidad en el campamento. El paisaje se enmarca en su horizontalidad entre el gran basamento continuo de relave que construye el fondo y la línea del cerramiento perimetral de la planta, como límite entre el campamento y la industria. Al acceder al campamento se produce un giro y la abertura de las tortas de ripio. En este asomo, la visual se direcciona y se tensiona con los elementos industriales, la torre y los chancadores, que se encuentran en el fondo del paisaje enmarcado (Figura 6).

Fuente: Autores (2019)

Figura 6: Croquis instalaciones industriales, chancadores y torre en la periferia del campamento

Los siguientes croquis, en la Figura 7, responden a la función prescriptiva, pero además incorporan el acto, lo cual origina la forma. Es así que el partido general de la propuesta propone la configuración de un “zócalo” a partir del emplazamiento en el lugar de un conjunto de volúmenes y terrazas; al respecto, las observaciones de los croquis en Figura 7 indican:

Se accede al zócalo mediante el descenso, en el cual el cuerpo ingresa direccionado por los muros del basamento que delimita el Zócalo y le da forma al pedestal en donde se posa la industria. La transición entre el espacio exterior y el Zócalo tiene lugar en la esquina del mismo, en el atrio, que se configura como el acceso principal del conjunto, permitiendo al cuerpo asomarse hacia la industria como primera aproximación al zócalo. Esta esquina actúa como espacio direccionador de la abertura hacia la industria mediante el giro. El atrio, por lo tanto, es el umbral de acceso al proyecto, creando la transición del paisaje del campamento al paisaje de la industria (Figura 7).

Fuente: Autores (2019)

Figura 7: Croquis proyectuales esquemáticos dando cuenta de la forma del partido general y traspaso a la representación CAD

En las siguientes Figuras, 8 y 9, es posible evidenciar el traspaso entre las herramientas visuales analógicas a digitales con el uso del CAD. Nuevamente, los croquis de estas figuras corresponden a la función prescriptiva. En las herramientas CAD se usan para las figuras 2 D (plantas y cortes) distintos softwares (AutoCAD, Sketchup, 3D Rhinoceros y Photoshop).

En las imágenes de la Figura 9 se aprecia que la envolvente del proyecto aparece como un segundo elemento importante para contener el atrio y marcar el paisaje. Esta envolvente se configura a través de un manto continuo que unifica el conjunto con una propuesta material y constructiva contemporánea que nace del lenguaje industrial del lugar, y dirige las vistas hacia el chancador primario y terciario (Figura 9).

Fuente: Autores (2019)

Figura 8: Croquis de la propuesta de transición entre el espacio exterior y el zócalo, el atrio del proyecto y la envolvente. Renders de la propuesta de transición entre el espacio exterior, el zócalo, el atrio del proyecto y las instalaciones de los chancadores como telón de fondo

Discusión y conclusiones

Los estudiantes de arquitectura están empleando crecientemente herramientas digitales, como el CAD, en sus proyectos de título y estas herramientas han desplazado en parte el croquis y observación arquitectónica. Empleando un diseño metodológico mixto en dos fases en la Escuela de Arquitectura UCN fue posible identificar cuantitativamente la importancia relativa del CAD y los croquis, de tal manera que se comprobó la hipótesis inicial en términos de que la totalidad de los 102 casos estudiados (proyectos de título entre 2019 y 2022) hicieron uso de imágenes generadas con sistemas CAD, y que en un tercio de estos no se recurre a ninguna herramienta analógica, como es el croquis. De los 68 casos de proyectos que empleaban croquis (600 unidades), fue posible determinar que en la mayoría de los casos se trata de croquis prescriptivos. Sin embargo, los proyectos de título que exhiben tanto croquis prescriptivos, especulativos y descriptivos son la minoría, apenas un 12%. En la segunda fase, se analiza en profundidad un caso de proyecto de título donde conversan las herramientas analógicas del croquis en sus diversas funciones y las herramientas CAD. Se identifican en el caso los croquis, sus anotaciones, su clasificación y se describen los croquis prescriptivos que incorporan el acto que da origen a la forma. Estos croquis prescriptivos se muestran a la par con su traspaso al CAD, lo que permite reafirmar la tesis de que es posible que lo analógico y digital sean integrados.

Conviene advertir que la muestra de proyectos de 2019 a 2022 podría estar sesgada, ya que contiene el periodo de la emergencia sanitaria por Covid-19, donde los estudiantes estuvieron impedidos de acceder físicamente a los lugares de proyectos. Se requiere ampliar la muestra para comprender el grado de incidencia del contexto de la emergencia sobre el uso analógico y digital. Por otra parte, no ha sido materia de análisis si la calidad de los proyectos se ve influenciada por la cantidad de croquis y los tipos de croquis, lo que podría ser objeto de otro estudio en el futuro.

El caso presentado muestra que el croquis juega un rol determinante en la elaboración del fundamento del proyecto de título de la mencionada Escuela. Gracias al croquis y de las observaciones que lo acompañan, se alcanza una interpretación de la realidad con mayor profundidad y precisión, capturando en pocos trazos elementos claves que guían la toma de decisión. El croquis despeja elementos superfluos, recoge solo algunos que son de interés para su dibujante y se diferencia claramente de una imagen fotográfica.

El croquis ayuda al fundamento del proyecto detectando las necesidades o problemas, en este caso la obsolescencia de las ruinas industriales, que pueden ser valorizadas al interior de un circuito turístico. También el croquis facilita la identificación del lugar para emplazar el proyecto, en este caso un “zócalo”, desde el cual se visualiza y se accede a las antiguas instalaciones industriales. El croquis y los esquemas con las observaciones desarrolladas en visitas a terreno facilitan la visión de cuál es el programa arquitectónico a adoptar.

Los croquis contienen una subjetividad que depende del observador y su sensibilidad, enriqueciendo la comprensión de la realidad. En la enseñanza de la arquitectura, un mismo lugar sometido a observación puede tener tantos croquis perceptuales distintos como observadores. Esta metodología ofrece beneficios en la riqueza de los análisis, pero la desventaja es que requiere un mayor tiempo para que la reflexión alcance un cierto nivel de profundidad, siendo difícil su replicabilidad.

Por otra parte, la transición del croquis al CAD se efectúa a través de los primeros esquemas del partido general del proyecto, los cuales son croquis esquemáticos, proyectuales con sus anotaciones. La idea inicial se traspasa a la representación CAD, introduciendo mediciones, volúmenes, estructura y materialidad. Finalmente, a la representación CAD se puede añadir una forma de collage con maquetas físicas como parte de los instrumentos actuales de representación o mix.

Los actuales instrumentos de representación están evolucionando hacia sistemas como la realidad virtual, que atentan contra el uso del croquis o las anotaciones a mano, siendo más atractivos para las nuevas generaciones de estudiantes digitales.

El elemento identitario de la referida escuela no puede entenderse como desvanecido completamente al identificar que dos tercios de los proyectos contienen al menos un tipo de croquis, en especial los prescriptivos. Sin embargo, al no existir un estándar cuantitativo sobre la materia, esta apreciación contiene subjetividad y podría invitar a la Escuela a avanzar hacia una discusión en futuras orientaciones.

Prevalece el reto de conservar vigente y revisar el uso del croquis como elemento identitario de la “Escuela del Norte”, que compite con una amplia gama de herramientas digitales en continuo cambio que se entrelazan con dispositivos de alcance masivo, con estudiantes nacidos en la era digital y una industria con necesidades de competencias más tecnológicas.