Introducción

Durante un período que abarca más de dos décadas desde la declaratoria del centro histórico de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad (1999, ref. 863), se han buscado estrategias para conservar los bienes que lo componen. Se ha generado una nutrida cantidad de investigaciones que dan cuenta de ello, como la revisión pormenorizada para entender su valor excepcional desde su acervo edificado (Cabrera, 2020); la reflexión en torno a la responsabilidad que implica dicha categoría (Carvallo, 2015) y el repaso de varios aspectos sociales relacionados a esta designación (Suárez, 2019). No obstante, a menudo las intervenciones en los inmuebles se basan mayormente en el criterio arquitectónico, dejando en segundo plano otras fuentes, como los datos históricos y arqueológicos.

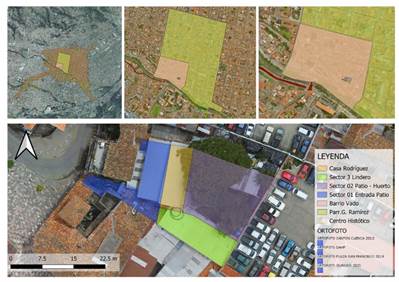

Para una aproximación a esta forma de actuar es de interés analizar un caso específico: la casa Rodríguez dentro del contexto del barrio El Vado, uno de los espacios considerados emblemáticos o simbólicos de la ciudad (Figura 1) debido a su emplazamiento privilegiado en la parte alta del barranco (Tómmerbakk y Herrera, 2019). Este sitio ha sido objeto de varias iniciativas impulsadas por las autoridades y la academia con la finalidad de preservar sus valores patrimoniales ya que en él se muestra una conjugación de inmuebles de influencia historicista, levantados o modificados a inicios del siglo XX, con otros de raigambre vernácula que datan de época virreinal y republicana. Destaca la rehabilitación de la plazoleta que, en 2012, ganó la mención especial en la categoría Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (Fernández, 2013).

La expropiación que hizo la municipalidad de cinco casas en el sector en el año 2002 tenía la finalidad de dar cumplimiento a un acuerdo entre esta entidad, la Alianza Francesa, la Embajada de Francia y la empresa constructora Pact Arim para la restauración de estos bienes destinados a albergar el centro cultural “Casa de Europa” que aglutinaría actividades vinculadas a varios países del Viejo Mundo. La obra no se concretó, de modo que en el año 2006 se elaboró una nueva propuesta para que los inmuebles pudieran destinarse a la Escuela Taller; se realizó la conexión física entre las casas y se agregaron casetas provisionales para talleres en las áreas libres (Piedra y Departamento de Investigación, 2019). Luego de que este centro de formación salió del lugar en 2017, paulatinamente se han intervenido cada una de estas antiguas viviendas.

En el transcurso de los eventos descritos se llevaron a cabo varios procesos investigativos. Se elaboró un estudio histórico para la Escuela Taller de los cinco inmuebles, así como de su entorno inmediato (Tómmerbakk, 2006), en gran medida basado en fuentes primarias. No obstante, al momento que se formuló el proyecto de intervención para la plaza, el consultor presentó otra reseña construida a partir de recursos bibliográficos actualizados, pero no aludía a los documentos históricos levantados previamente (Jaramillo, s.f.). Para esta propuesta se hicieron prospecciones arqueológicas, sin embargo, en el informe respectivo no hay referencia a los dos documentos anteriores (Idrovo y Maldonado, 2008). En 2018, cuando iniciaron las obras en la casa conocida como La Lira, no se consideraron los datos del análisis histórico primario y, por ende, cuando aparecieron vestigios de canales se tuvieron que detener los trabajos hasta realizar los análisis arqueológicos requeridos. Este tratamiento fragmentado de la información desveló la necesidad de ampliar el conocimiento histórico y arqueológico para que los datos puedan ser aplicados en la conservación del patrimonio, debido a que estas ciencias aportan aspectos que no están visibles de manera directa (García, 2015; Vargas, 2019).

Desde la redacción de la Carta de Atenas en 1931 se ha forjado un entendimiento de la relación entre la conservación de los monumentos patrimoniales y su debida documentación histórica (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, 1933). Con la Recomendación de la UNESCO sobre las excavaciones arqueológicas (1956) se buscaba generalizar la protección de los vestigios hallados a través del compromiso de los Estados miembro y la Carta de Venecia (1964) indica que la restauración de edificaciones históricas no se puede deslindar de los estudios arqueológicos e históricos. Estas normativas han sido reforzadas por las normas de Quito (1977) y la Carta de Cracovia (2000).

La recomendación del Paisaje Urbano Histórico, adoptada por la UNESCO en 2011, promueve la preservación del patrimonio desde una perspectiva más amplia: “…la investigación debe centrarse en la compleja estratificación de los asentamientos urbanos con el fin de determinar los valores, entender su significado para las comunidades y ofrecer de ellos una visión de conjunto…” (art. 26). Este enfoque se refleja en la Ley Orgánica de Cultura de Ecuador (2016), que reconoce como patrimonio cultural nacional: “Los bienes inmuebles o sitios arqueológicos de la época prehispánica y colonial […]. Se deberá delimitar el entorno natural y cultural necesario para dotarlos de unidad paisajística para una adecuada gestión integral” (art. 54 b). Aquello se complementa con lo normado por el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura (2017) que señala que “las solicitudes de intervención para la conservación, restauración, rehabilitación y re-funcionalización de edificaciones pertenecientes al patrimonio cultural nacional, se harán ante el Gobierno Autónomo Descentralizado o de Régimen Especial correspondiente, acompañando como mínimo los planos del ante proyecto, una memoria descriptiva y la documentación histórica y fotográfica…” (art. 60).

En respuesta a esta norma los hallazgos arqueológicos anteriores a 1820 son propiedad del Estado y deben mantenerse dentro de una unidad paisajística. Además, las reseñas históricas son un requisito para cualquier intervención en inmuebles patrimoniales del cantón Cuenca. Sin embargo, a menudo no se aprovecha el potencial de la información generada, y por ello la misma no se ve plasmada en los anteproyectos. Es necesario dar a conocer la riqueza de los datos arqueológicos e históricos como herramientas para orientar los procesos de intervención hacia resultados óptimos y la conservación de los valores “primarios” que, además, se alinean a conceptos de sustentabilidad, ahora de urgente relevancia.

El presente artículo tiene como objetivo, a través de la descripción de la investigación llevada a cabo en la casa Rodríguez -inmueble patrimonial de propiedad municipal que es intervenido por la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales- detallar el tipo de información que ofrecen tanto los estudios históricos como los arqueológicos, y poner de manifiesto los beneficios de combinar estos análisis. Se argumenta que un enfoque multidisciplinario contribuye a una mejor comprensión y procesos de conservación que prioricen los valores más destacados de cada proyecto en particular. Se esboza un modelo que podrá ser de utilidad en otros trabajos de recuperación y puesta en valor del patrimonio edificado.

Métodos

En la elaboración de este estudio tuvo especial relevancia el uso de fuentes primarias y la correspondiente aplicación de la hermenéutica sobre ellas. Del Archivo Nacional de Historia del Ecuador (sede Cuenca) se obtuvo documentación variada, tanto en lo que refiere a la dimensión temporal, así como el contenido, y destacan testamentos y escrituras de compraventa decimonónicos y del siglo XX: los primeros proporcionaron una idea del nivel socioeconómico del propietario e indicios de su actividad gremial, y los segundos del valor del inmueble, su morfología y ubicación (linderos).

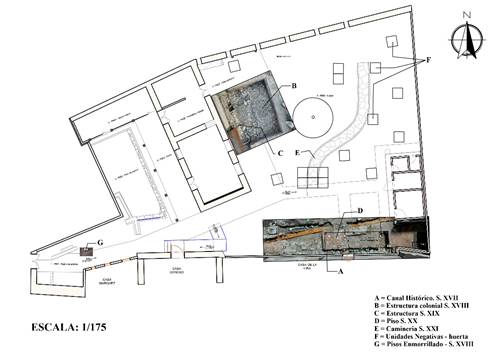

Del Archivo Histórico de la Curia Arquidiocesana de Cuenca (Figura 2) se obtuvieron partidas bautismales y matrimoniales que, al ser cotejadas con los anteriores documentos, permitieron verificar, parcialmente, la genealogía de cada uno de ellos y evitar errores debido a nombres homónimos.

En el archivo de la notaría 5ta se localizó el testamento de uno de los dueños de la casa Rodríguez, el cual resultó ser decisivo para determinar su oficio y los valores de la propiedad. Este hallazgo develó que la relevancia de la edificación no se limitaba a sus características formales, estructurales y espaciales, sino que también reside en sus memorias como vivienda de un artesano del barro.

Fuente: Archivo Histórico de la Curia Arquidiocesana de Cuenca (1804)

Figura 2: Partida bautismal de Mariano Rodríguez Montero

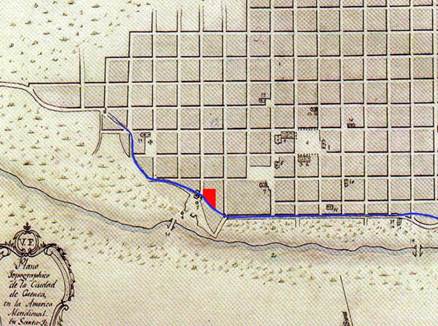

En el ámbito arqueológico, se procedió con el registro, documentación y excavación en el área, con el fin de determinar las secuencias temporales del espacio. Esto consintió en identificar la materialidad, que se cotejó con los datos históricos obtenidos de los repositorios documentales, lo que a su vez ayudó a esclarecer ciertas hipótesis que surgieron en el proceso.

Se buscó hacer un acercamiento al sitio arqueológico como parte de un contexto específico socio-urbano y poseedor de un amplio bagaje histórico (Pastor y Díaz, 2022). Este modus operandi posee paralelismos con el concepto de “restauración objetiva”, en la cual tiene más relevancia el objeto (monumento) en sí y, por tanto, sus necesidades y relación con el entorno, en comparación a la manera de sentir del sujeto restaurador (González Moreno-Navarro, 1999). De esta forma se llegó a obtener una comprensión holística del bien (García, 2015), pues su análisis no fue unidireccional, sino que interrelacionó información generada desde la historiografía, la arqueología y su entorno inmediato, lo que permitió descubrir conexiones y correspondencias entre las diferentes partes que, al unirlas, proporcionaron una imagen de la propiedad como un todo, pero constituida de varias capas temporales.

Este tipo de investigación, al posicionarse como una praxis que busca la verdad de los acontecimientos a base de la reflexión crítica, permite que la intervención se haga desde una perspectiva que vincula el conocimiento con la conservación. Los valores esenciales del inmueble fueron evidenciados mediante procesos analítico-sintéticos que, al interpretarlos, admitían deducir sus consecuencias mediante el razonamiento (García, 2015). La comprensión de la casa se hacía, además, desde el barrio y la ciudad mediante análisis deductivo-inductivos para relacionar ciertos elementos y particularidades del bien con un contexto más amplio.

Es importante enfatizar que, a nivel latinoamericano, se han llevado a cabo enfoques que demuestran la necesidad de priorizar la reflexión histórica-arqueológica al momento de gestionar el patrimonio edificado (García, 2015; Kennedy, 2010; Manzini, 2011). Sin embargo, en el contexto ecuatoriano se carece de claridad respecto a la relación necesaria entre estos análisis y las propuestas arquitectónicas. Los resultados del presente estudio fomentan un respeto por la autenticidad del bien (Carta de Nara, 1994), al ser tratado como un ente que conjuga el proceso de rehabilitación con los usos previstos y todo su bagaje histórico-arqueológico.

Resultados

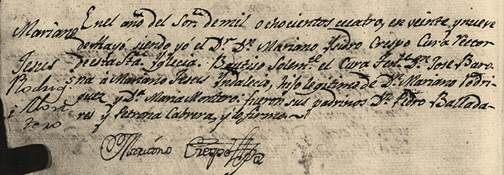

El análisis de la casa Rodríguez reveló la ocupación del terreno en diversas etapas reflejadas en varios estratos que se encuentran a distintos niveles de profundidad. El primer momento corresponde al virreinal, siendo el elemento de mayor antigüedad el canal que llevaba el agua desde una fuente al noroccidente de la ciudad, pasando por los molinos del barrio San Sebastián antes de bajar a El Vado, donde proporcionaba la energía necesaria para triturar los granos en la molienda del monasterio del Carmen (Figura 3). A inicios del siglo XVIII, se hace referencia a este acueducto como “la acequia que bajaba a los molinos de la ciudad”, pero hacia finales de la centuria se vinculaba a las Carmelitas Descalzas (Tómmerbakk y Herrera, 2019, p. 33).

Fuente: B. Albornoz Vintimilla (2008) Figura 3: Detalle de plano topográfico de la ciudad de Cuenca. Está graficado el molino y el canal de agua. La casa Rodríguez está señalada en color rojo. Alejandro Vélez, 1816

En El Vado la corriente ingresaba a la casa Rodríguez y conformaba el límite austral con las propiedades colindantes, descrito en 1858 como “el río del molino al medio” (ANH/C, libro 20, a. 1858, f. 119). Otra referencia a este acueducto se dio cuando Francisca Maldonado Rodríguez, en su testamento, registró la venta que había realizado de una parte del inmueble a su hijo con “derecho al molino de agua que pasa por la propiedad” (ANH/C libro 39, a. 1935, f. 120).

Los antecedentes documentales descritos encaminaron las prospecciones arqueológicas hacia el límite sur del predio, lo que resultó en el redescubrimiento de una estructura compuesta por grandes piedras de río dispuestas de manera ordenada en dirección este-oeste, debajo de los cimientos de una doble pared de factura reciente que se derribó debido a que, al momento, no cumplía ninguna función. Las rocas son de gran tamaño, entre 59 cm de largo x 23 cm de ancho, y de alturas variables, unidas únicamente con mortero de tierra y cal. Están dispuestas como un muro de 53 cm de espesor a una profundidad 1,57 cm bajo el nivel 0-0, que tiene como referencia la calle Juan Montalvo (Figura 4). Esto permite conjeturar que se trata de restos de la pared norte del gran canal.

Fuente: Silvia Guzmán Mogrovejo (2023)

Figura 4: Restos del canal conocido como el río del molino del Carmen

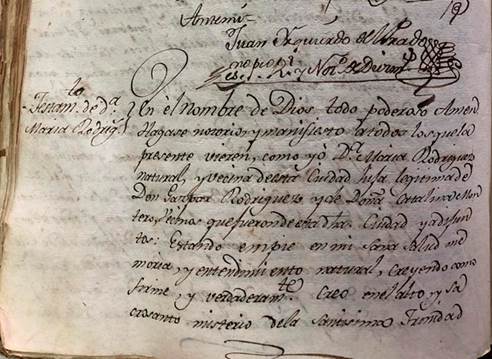

Los documentos históricos más antiguos del inmueble datan de finales del siglo XVIII. El testamento que María Rodríguez formalizó en 1799 (Figura 5) detalla que durante la sociedad conyugal había adquirido “unas casas situadas al frente del molino del monasterio del carmen de esta ciudad…” (ANH/C, libro 588, a. 1799, f. 390v). Este no era su lugar de residencia porque junto con su esposo tenían, en parte por herencia y en parte por compra, un inmueble en el cercano barrio San Francisco, a más de una finca en Machángara y un terreno en Saucay. El registro revela que la propietaria pertenecía a un estrato socioeconómico medio porque poseía utensilios domésticos en cobre y plata, varios muebles además de imágenes religiosas, un altar y un risco (ANH/C, libro 558, a. 1799, f. 390v).

Fuente: Archivo Nacional de Historia sección del Azuay (2023)

Figura 5: Testamento de María Rodríguez, 1799

La venta que hicieron sus hijas de la propiedad que heredaron en El Vado pone de manifiesto que se componía de un terreno del tamaño de un solar -la cuarta parte de la manzana- con una sala de adobe cubierta de “una media agua de teja” (ANH/C, libro 560, a. 1804, f. 93v). Ninguno de los documentos referidos indica la función del bien en este tiempo, pero debido a su extensión, serviría para la producción agrícola (Figura 6). Dicha hipótesis se confirma al ser cotejada con los resultados de las prospecciones arqueológicas que no revelaron vestigios de construcción alguna en la parte posterior del predio, lo que fortalece la comprensión del terreno como de uso agrario (Figura 6).

En las inmediaciones de la casa existente, los trabajos de registro y documentación arqueológica permitieron identificar piedras de gran tamaño organizadas y dispuestas de manera intencional, lo que sugiere que se trata de restos de una vivienda. Estas estructuras se documentaron a una profundidad de 2.09 hasta los 2.13 metros en un área de 25 m² y se considera que sostenían las paredes de lo que fue la casa de María Rodríguez. Se puede distinguir la presencia de un cimiento en sentido este-oeste del cual se desprenden otros que corresponderían a unidades espaciales más pequeñas, posiblemente una cocina. Se recuperó gran cantidad de artefactos cerámicos rústicos de características domésticas (Figura 7) e indicios de actividades de combustión, de las cuales se han recuperado muestras de carbón que podrán ser de utilidad para futuras dataciones radiocarbónicas.

En 1804 Mariana Montero adquirió la propiedad en sociedad con su esposo Mariano Rodríguez, quien a su vez la legó a su hijo Mariano Rodríguez Montero en 1836; de aquí se desprende que tampoco ellos residían de manera permanente en la casa porque poseían una vivienda de dos plantas “en el alto del río” y una finca en Turi. Dicha herencia incluía un “horno de asar tejas” (ANH/C, libro 17, a. 1836, f. 119v) al que nuevamente se hizo referencia en 1858, en el testamento del citado heredero, quien especificó que lo construyó y que había elaborado quinientas tejas (Archivo notaría 5ta, libro 16 Mayor Cuantía, a. 1858, f. 124). Los documentos no revelan la ubicación exacta de este elemento, pero las indagaciones arqueológicas evidenciaron la presencia de fragmentos de ladrillo y teja.

En la unidad 7 y a una profundidad de 86 centímetros se identificó un posible vertedero. Debido a que parecía contener ladrillos se decidió ampliarlo hacia el norte, lo que resultó en la unidad 7.1. (Vargas, 2023). Se observó la presencia de una oquedad circular cóncava con un diámetro de 1.18 m que se interpreta en el ámbito de la arqueología como un basurero. Este estaba relleno de ladrillos burdos de 4 cm de espesor, 23 cm de largo y 14 cm de ancho.

La documentación no especifica si esta actividad llegó a tener importancia comercial, pero el hallazgo corrobora la apreciación del lugar como taller de producción, lo que podría haber contribuido al sustento económico familiar. Es de interés que en la última voluntad de Rodríguez Montero se señaló que trabajaba como artesano albañil. Sus deudas de miles de adobes a diversos ciudadanos, sumados a jornales pendientes a varios indígenas por la elaboración de dichos elementos en las riberas de los ríos (Archivo notaría 5ta, libro 16 Mayor Cuantía, a. 1858, f. 124), dan un indicador de que sus ingresos, en gran medida, provenían de la factura y venta de este material.

La segunda etapa de la casa corresponde a la republicana temprana. Las indagaciones arqueológicas revelaron que sobrepuesto a los cimientos de la vivienda colonial existía un pavimento a 62 cm bajo la cota del piso actual. Su acabado con cantos rodados de tamaño medio, entre 20 a 26 cm, y pequeño, entre 10 a 12 cm, muestra haber requerido de tiempo, fuerza y recursos considerables. Sus dimensiones de 5,60 m de largo por 4,58 m de ancho, sugieren que se trataba de un patio posterior (Figura 8). No ha sido posible determinar con exactitud el momento de su implementación, pero su ubicación en un nivel de profundidad intermedio, entre la vivienda virreinal y el inmueble existente, apunta a que corresponde a época decimonónica cuando la propiedad pertenecía a Mariano Rodríguez Montero.

Otro cimiento que corre paralelo a este empedrado podría correlacionarse a una casa vinculada a este traspatio cuyo acabado tendría la finalidad de evitar el lodo donde posiblemente se albergaban animales domésticos. En este sentido es de interés que, en el documento de 1858, el testador aclaró que había adquirido un caballo por 305 pesos, valor que devengó con su trabajo realizado para el señor Melchor Maldonado.1 Esto sugiere que para aquel entonces el predio mantenía la esencia de propiedad rural con un suelo adecuado para el tránsito y el uso de animales de carga.

Fuente: Autores (2023)

Figura 8: Fracción de lo que habrá sido el patio posterior de la casa Rodríguez.

El siguiente documento que alude a la casa es una escritura de 1874, cuando la hija de Manuel Rodríguez Montero -Manuela Rodríguez- y su esposo José Maldonado enajenaron la tienda que estaba contigua al lindero norte, seguramente como una manera de acceder a dinero en efectivo. Esta habitación tenía frente hacia la calle, pero en el interior había un portal con cara al patio (Tómmerbakk, 2019). Con esto se separó una franja que en la actualidad corresponde a la casa colindante y a una pequeña tienda, ahora derruida.

La tercera etapa histórica del inmueble concierne al cambio que se dio en el predio a inicios del siglo XX. El testamento de Manuela Rodríguez de 1910 indica que ella había heredado “una casa y una tienda adyacente en la esquina de la Cruz del Vado” y que Juan Lupercio debía entregarle dos piezas y un gabinete que se estaban construyendo en su vivienda (Archivo notaría 6ta, libro 1909- 1910 Mayor Cuantía, a. 1910, f. 522v). Esto permite datar la edificación existente, que se compone de dos habitaciones, y tenía otro cuarto que formaba una L con estas. Además, posibilita fechar los acabados de los pisos, especialmente en el portal hacia el patio que fue descubierto al momento de retirar el material sobrepuesto al diseño de ladrillos hexagonales con fragmentos de huesos entre ellos. En la parte posterior de esta edificación, y a un nivel 116 cm de profundidad, se repite el uso de este tipo de piezas cerámicas, pero sin los demás elementos.

En el segmento superficial del terreno, las prospecciones arqueológicas revelaron varios fragmentos de cerámica mayólica, similar al estilo Panamá polícromo, así como lozas y porcelanas, que dan evidencia del uso de la casa a lo largo del siglo XX. Además, se han registrado pedazos de botellas de vidrio, posiblemente relacionados a las tiendas y a una actividad mercantil. En este contexto es menester mencionar que, debajo de una construcción reciente que se eliminó, estaba enterrado un antiguo barril de petróleo con un tratamiento al interior para evitar su corrosión y una apertura suficientemente grande como para poder sacar el contenido. Es desconocido el uso que se daba a este objeto, pero es oportuno recordar que en el barrio existían varias cantinas que comercializaban alcohol (Sempértegui, 2022).

Desde 1935 el inmueble pasó por otra etapa de desmembramientos, cuando Francisca Maldonado, única heredera de Manuela Rodríguez, vendió a su hija Manuela Vázquez y su conyugue Luis Cabrera la segunda tienda que daba a la calle a más de una pieza interior que se había formado en el portal de esta. En este documento se indica, como lindero sur, el callejón de entrada a la casa de la vendedora (ANH/C, libro 722, a. 1935, f. 123) y evidencia que el inmueble originario se formó alrededor de un patio con portales interiores en sus tres lados, característica que se ha perdido por los varios fraccionamientos. La edificación que ahora está incrustada en el patio resultó de las modificaciones que se realizaron en la parte adquirida por Cabrera, al momento que el resto de la propiedad se mantuvo sin mayores alteraciones.

El predio fue enajenado por Manuel Vázquez Maldonado a Dolores Álvarez Picón en 1950. En ese momento ella era dueña de una de las tiendas que se habían desprendido anteriormente, pero la enajenó un par de años más tarde. La casa se mantuvo en su propiedad hasta que sus herederos, Juan Barros Barrera y Carmen Barrera, hicieron la posesión efectiva de sus bienes en 1996, como consta de la escritura realizada en 2002 con motivo de la adquisición que hizo el Municipio del inmueble (Archivo notaría 5ta, 30 diciembre).

A lo largo de la historia de esta casa, es de interés el vínculo que mantenía con las edificaciones colindantes debido a que el acceso al agua del molino era necesario para los habitantes del barrio. Es de especial interés la conexión con la casa de la Lira (Piedra y Departamento de Investigación, 2019, p. 143), inmueble que en el momento que pasó de un descendiente de la misma familia Rodríguez a la conferencia San Vicente de Paúl se convirtió en un conventillo habitado por varias familias que hacían uso de esta corriente de agua aún en la segunda mitad del siglo XX (Tómmerbakk, 2019, p. 76). A este período corresponde un piso de ladrillo formado a manera de acera, paralela al canal, cruzado por un conducto más pequeño (Figura 9). En esta zona se identificaron varios elementos materiales de uso doméstico, como picos de botella y mayólica artesanal de producción local.

En el último momento de ocupación, se volvieron a vincular las edificaciones. A este período corresponden las caminerías de piedra que a pesar del poco tiempo transcurrido se encontraron debajo de decenas de centímetros de escombros, pisos de cemento y elementos estructurales de lo que fueron las aulas para la Escuela Taller (Figura 10).

Discusión y conclusiones

La documentación histórica y los vestigios encontrados aportaron nuevos datos de gran valía para la conservación del inmueble; la búsqueda minuciosa de datos en fuentes primarias y la exploración en el suelo y subsuelo permitieron hallar fragmentos de carácter doméstico, desvelar valores constructivos, fechar ciertos elementos y ratificar algunas percepciones de un inmueble que al momento de iniciar los trabajos no presentaba el esquema tradicional de una casa vernácula.

La división y sustitución de porciones del inmueble es parte de su historia; la propiedad se modificó según las posibilidades y necesidades de sus habitantes hasta tornarse en un bien atípico de compleja interpretación. La casa de época virreinal fue derruida a inicio del siglo XIX, las tiendas hacia la calle fueron desprendidas desde el último tercio de la misma centuria y la sustitución de estas por construcciones modernas, en la segunda mitad del siglo XX, cambió la morfología y funcionalidad del resto de la propiedad. Ante ello, la falta de información podría motivar un juicio precipitado de la antigua vivienda como un inmueble exento de originalidad, que por ello no ameritaría ser sometido a un proceso de conservación, sino más bien de reconstrucción.

Ante este tipo de disyuntivas es indispensable la recopilación y complementación de datos. El conocimiento detallado del desarrollo del inmueble permitió descifrar la presencia de características patrimoniales, evidenciar dónde se encuentran sus atributos más importantes y sobre todo cuáles son sus valores esenciales. Cada uno de los documentos primarios pudieron ser interpretados a la luz de los demás textos históricos, pero las indagaciones arqueológicas agregaron una dimensión tangible al estudio al revelar huellas materiales de los habitantes de la propiedad. Los hallazgos del suelo y subsuelo proporcionaron evidencia concreta de su ocupación y uso en diferentes momentos, y dicha combinación de enfoques enriqueció su comprensión particular, que de aplicarse de forma recurrente en este tipo de intervenciones fomentará rehabilitaciones apropiadas.

La interpretación y análisis de resultados mostraron que los valores destacados del bien no estaban a la vista debido al proceso de fragmentación descrito y por las capas de tierra que los cubrían; esto devino en que las primeras propuestas de intervención no fueran las adecuadas. Retirados estos distractores, resaltaron los atributos principales del bien: así, la propiedad fue la puerta de entrada del acueducto que corría detrás de las casas de la calle La Condamine.

Los restos del canal y de los que pertenecían a las viviendas colindantes y empataban con esta corriente muestran que se trataba de un sistema hídrico complejo. La propuesta para la puesta en valor de la casa Rodríguez propone conservar algunos vestigios de estos conductos para que se puedan vincular a aquellos que se encuentran conservados y expuestos en la casa de La Lira. Los restos de la acequia grande son parte fundamental para la comprensión de cómo la ciudad gestionaba y aprovechaba el agua que era utilizada y reutilizada varias veces en su recorrido hacia Todos Santos. El hecho de que las viviendas eran enajenadas con derecho al uso del agua (Tómmerbakk y Herrera, 2019) evidencia el valor que tenía para el funcionamiento de la vida urbana.

Otro de los valores esenciales de la casa Rodríguez es la huerta que, a pesar de la fragmentación y la consecuente disminución de su tamaño, se ha mantenido como un espacio abierto en el centro de la manzana desde la colonia hasta la actualidad. Este tipo de espacio verde era una característica de la ciudad histórica y aún relevante cuando se elaboró su primer inventario en 1975 (Montesinos y Tómmerbakk, 2016). En el plan trazado para el área metropolitana de Cuenca, en 1982, la presencia de patios y huertas fue valorada como el sistema que articulaba los espacios interiores y definía las características de la trama urbana (Consuplan, 1982).

Se ha constatado por varios estudios que la implementación incorrecta y permisiva de estacionamientos públicos en los corazones de manzana ha deteriorado el patrimonio edificado y disminuido la calidad de vida de los habitantes por la mengua de espacios verdes (Dirección General de Gestión de Movilidad, 2015; Rey, 2017; Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales [DGAHP], 2019; Argudo y Martínez, 2023; Montesinos, 2023). Considerándose que el patrimonio es un recurso para el desarrollo sostenible (Carofilis y García, 2015, p. 78) se evidencia que el huerto mantiene su relevancia en la actualidad. Ante ello, la nueva propuesta arquitectónica conserva esta área libre para vincularla a las casas colindantes y de propiedad municipal con la finalidad de recuperar un núcleo común.

Las características propias de la arquitectura vernácula conforman un tercer aspecto a resaltarse. Las paredes de adobe y los tejados de teja con portales hacia el patio son testimonio de las formas tradicionales de construcción. El enmorillado que se encontró inmediatamente debajo de una capa de cemento es una característica de mejoras que se implementaban en viviendas de los barrios periféricos desde el siglo XIX; hay pisos de ladrillo, pero se complementa con las piezas hexagonales y los huesos de animales en un diseño que da testimonio del gusto estético de la propietaria y que aportan identidad al inmueble. Estos elementos se mantienen y se recuperan en la nueva propuesta arquitectónica.

Al interpretar los resultados surge la necesidad de plantearse no solo las interrogantes de qué conservar y cómo hacerlo, sino para qué (Pastor y Díaz, 2022, p. 170) se va a dar continuidad a ciertos atributos del bien. En este caso los valores esenciales identificados son de gran relevancia para la actualidad: la historia del inmueble muestra un desarrollo basado en la sostenibilidad, lo que da un sustento a la necesidad de garantizar su preservación. Por ejemplo, al momento de implementar las nuevas habitaciones, una parte de los cimientos de la casa colonial fueron reutilizados para sostener la pared divisoria entre los dos cuartos; los materiales de construcción empleados y aquellos producidos en la propiedad son de larga tradición en el austro ecuatoriano y amigables con el medio ambiente (Montesinos, 2017).

La huerta como espacio abierto para el cultivo también tiene gran relevancia para el desarrollo de la ciudad sostenible. El déficit de áreas permeables en los espacios públicos de Cuenca (Cordero et al., 2015, p. 116) se debe, en gran medida, a que históricamente la urbe cubría la necesidad de zonas al aire libre con aquellas insertadas dentro de las viviendas urbanas o aledañas a las casas rurales (Tómmerbakk et al., 2018). Con la pérdida de dichos espacios debido a su sustitución por construcciones nuevas o suelos impermeables, la ciudad es más vulnerable ante ciertas condiciones climáticas.

En la nueva propuesta para la casa Rodríguez destacan estos valores primarios, aquellos que no resaltaban a simple vista, sino que requerían de un análisis minucioso; es así como las caminerías del último período de ocupación serán reutilizadas, en este caso no por la necesidad de su conservación como un bien patrimonial, sino de acuerdo a la manera de trabajar dentro de la tradición de la ciudad, donde los elementos constructivos no se desechaban.

Reflexiones finales

La ejecución del estudio histórico y el análisis arqueológico antes de iniciar un proceso de intervención y conservación de un inmueble patrimonial son procesos que se insertan dentro del espectro de lo que se consideran buenas prácticas. Esto fomenta que la ciudad actúe de forma concomitante a su categoría como parte del acervo de la UNESCO. Es además necesario que se haga el proceso de contrastar los resultados de uno y otro ámbito para su mejor interpretación. En las últimas décadas varios estudios se han quedado en el histórico o en el arqueológico, sin vinculación entre los datos obtenidos de las dos ramas.2

Aunque no todos los anteproyectos de inmuebles de valor patrimonial precisan de indagaciones arqueológicas, es necesario que se levante la mayor cantidad de información porque solo así los resultados pueden responder a los atributos que están presentes en el legado cultural, y no únicamente a soluciones inmediatas y superficiales. Es preciso recordar que la Ley Orgánica de Cultura (2016) indica que cualquier hallazgo de interés arqueológico tendrá que ser reportado a la autoridad competente para iniciar el proceso de rescate y conservación ante lo cual toda remoción de suelo y subsuelo demanda del debido cuidado en la ejecución.

Los valores identificados son aquellos que aportan a propuestas de sostenibilidad: un manejo cuidadoso del agua, recuperación o mantenimiento de áreas verdes y permeables, y la reutilización de cimientos y elementos constructivos. La omisión de un análisis escrupuloso y multidisciplinario podría privar al barrio de elementos esenciales para su historia e identidad y a la colectividad urbana de la posibilidad de, por medio del mayor conocimiento, avanzar en la construcción de soluciones para el futuro, alineadas con el pasado.