1. Introducción

Las prácticas restaurativas desarrolladas en Estados Unidos y con raíces en las sociedades indígenas antiguas parten de la justicia restaurativa (Alberti y Boqué, 2015). Una tipología de justicia que plantea una manera distinta de promover la disciplina social, rehuyendo del modelo punitivo y de la exclusión e implicando a todos los agentes participantes, con el fin de promover la reconciliación con la comunidad, la recuperación de las víctimas y la asunción de la responsabilidad del agresor (Coleman, 2023).

Parker y Bickmore (2021a) argumentan que las prácticas restaurativas tienen fundamentos teóricos basados en la acción dialógica de Freire y la comunicación no violenta de Rosenberg (2015). Smith et al. (2018) y Winn (2013) complementan su argumentación y añaden que este tipo de prácticas son una manera de favorecer el aprendizaje, facilitar la prevención y promover una gestión de los conflictos desde la responsabilidad, la comunidad y la escucha activa con el fin último de favorecer la convivencia.

La incorporación de las prácticas restaurativas en los centros educativos es relativamente reciente y desigual según los países (Daly, 2000; Wood y Suzuki, 2016). En 1977 se creó el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP); sin embargo, no fue hasta 1999 que se amplió su capacitación. Fue a partir de esta fecha que este organismo empezó a desarrollar un marco de comprensión para ampliar el modelo tanto a nivel práctico como teórico (Watchel, 2013).

En la actualidad, las prácticas restaurativas se aplican en distintos contextos: los servicios sociales, de orientación, juveniles, centros de trabajo, comunidades de fe y en la educación (Rea-Rubiano, 2023).

Se identifican distintas tipologías de prácticas, aunque los círculos restaurativos son las actividades formales más visibles en la literatura académica (Lodi et al., 2021). Los círculos, también conocidos como de palabras, de diálogo o proactivo, es una práctica que proporciona a las personas la oportunidad de hablar y de escucharse en el marco de un clima de seguridad, igualdad y respeto (Watchel, 2013).

Según Barter (citado en Dzur, 2017), los círculos restaurativos son una manera de hablar de los conflictos, donde las personas se reúnen, tanto las que formaron parte como quienes tuvieron una afectación de manera indirecta. Su voluntad es reflexionar acerca del conflicto, las consecuencias que se derivan y la influencia del comportamiento en la gestión y resolución (Pentón y McNair, 2021).

Uno de los requisitos de los círculos es partir del grupo y trabajar principios y valores como la confianza, el compromiso, la pertinencia al grupo, la igualdad y la responsabilidad, desde una construcción colaborativa del conocimiento (Hulvershorn y Mulholland, 2018).

Watchel (2013) indica que hay dos maneras distintas de utilizar el círculo: proactiva y reactiva. La proactiva tiene como finalidad desarrollar relaciones y generar comunidad; y la segunda se entiende como una respuesta a la gestión de conductas indebidas, problemas o conflictos para la reconstrucción.

Independientemente de su utilización, los círculos restaurativos se basan en cinco fundamentos (Zehr, 2015): (1) corregir los errores, (2) involucrar a las personas que tienen un interés legítimo en la situación; (3) utilizar los procesos de manera inclusiva y colaborativa; (4) centrarse en los daños y las consiguientes necesidades de las víctimas, infractores y comunidades; y (5) abordar las consecuencias resultantes de los daños ocasionados en el conflicto (Chiramba y Harris, 2020).

La escasez de estudios de revisión que abordan los círculos restaurativos en la educación secundaria y la novedad en su estudio (Lodi et al., 2021; Weber y Vereenooghe, 2020) plantean la necesidad de este trabajo orientado a conocer los beneficios de quienes participan en estas prácticas, centrándose en la educación secundaria.

Por consiguiente, los objetivos de este trabajo son: (1) identificar y analizar los estudios que explican la implementación de los círculos restaurativos en centros educativos de secundaria; (2) conocer los beneficios que aportan a los miembros implicados; y (3) proponer elementos de mejora para el estudio futuro de los círculos en estos centros.

2. Metodología

Esta revisión sistemática muestra, de manera sintética y actualizada, las distintas investigaciones en relación con la implementación de los círculos restaurativos en centros educativos de Educación Secundaria. Se realizó una revisión sistemática de la bibliografía siguiendo la declaración PRISMA [Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses] (Page et al., 2022; Rethlefsen et al., 2021). La declaración PRISMA, que se concreta mediante unas orientaciones, consta de 27 elementos y un diagrama de flujo. Estudios como el de Urrútia y Bonfill (2010), establecen una tabla con siete apartados para distribuir los 27 elementos a tener en cuenta, proporcionando una explicación detallada de aspectos relevantes relacionados con la metodología y el procedimiento de revisión sistemática. Además, estos mismos autores consideran tener en cuenta cuatro aspectos conceptuales para realizar una revisión sistemática: (a) el carácter iterativo del proceso de desarrollo de una revisión sistemática, (b) la conducción y la publicación de un estudio de investigación son conceptos distintos, (c) la evaluación del riesgo de sesgo al nivel de los estudios o de los resultados y (d) la importancia de los sesgos relacionados con la publicación. En la actualidad, se considera el procedimiento más óptimo para realizar revisiones sistemáticas, descriptivas y metaanálisis (Vidal-Marti y Ruiz, 2024). Su propósito es reunir la evidencia científica disponible, mediante un ejercicio de sistematización de la información, aportando calidad y visibilizando de manera precisa, clara y transparente el proceso de investigación (Reyes, 2023; Sánchez-Serrano et al., 2022).

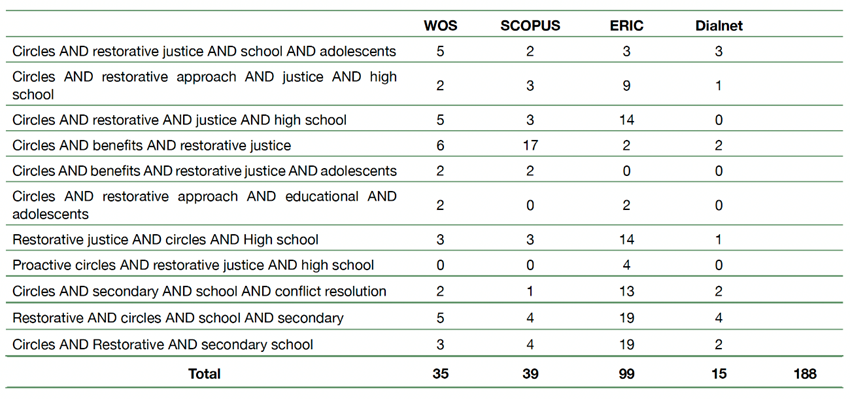

Las bases de datos utilizadas para la búsqueda fueron Web of Science (WOS), Scopus, ERIC y Dialnet plus. La estrategia de búsqueda fue la combinación de palabras clave y términos boleanos, siguiendo el mismo procedimiento en todas las bases de datos consultadas (ver tabla 1).

Los criterios de inclusión fueron tres: (1) artículos científicos que describen la implementación de los círculos restaurativos en centros educativos de secundaria, (2) publicados de 2000 hasta el diciembre de 2022, y (3) publicados en inglés o español. Los de exclusión cuatro: (1) libros, actas, artículos informativos y cartas a los editores; (2) artículos que trataron los círculos y prácticas restaurativas en otros contextos distintos a los centros educativos de secundaria; (3) en un idioma distinto al inglés o español, y (4) no tener acceso a la publicación completa.

En la búsqueda inicial se obtuvieron 188 resultados de las bases de datos. Como establece el protocolo, se realizaron dos cribados con el fin de seleccionar los documentos revisados. El primero consistió en eliminar los documentos duplicados y todos aquellos que no eran objeto de estudio de la investigación. Se eliminaron 127 documentos. El segundo cribado consistió en una primera lectura de los títulos y abstracts de los 61 documentos seleccionados. Se desestimaron 34 documentos por no cumplir los criterios de inclusión y porque no respondían a los objetivos del estudio. En caso de ambigüedad se decidió incluir la publicación en el siguiente cribado. Los 27 documentos cribados fueron leídos de manera completa. Se excluyeron 12 documentos: (1) estudios que no eran objeto de estudio de la investigación o (2) los resultados eran incompletos.

En el diagrama de flujo se expone la estrategia de búsqueda y selección para determinar la elegibilidad de los documentos incluidos en la revisión (ver figura 1).

3. Resultados

3.1. Descripción de los estudios seleccionados

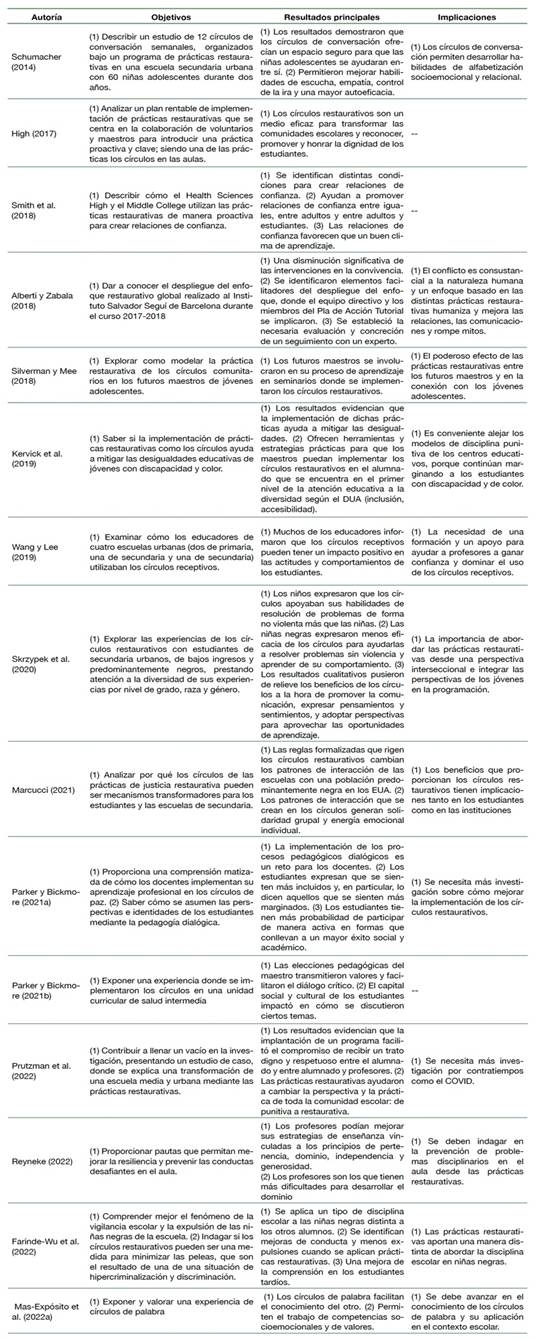

De los quince estudios analizados, el más antiguo data del 2014 y el más reciente es de 2022. EUA fue el país que más estudió el fenómeno en diez documentos, Canadá en dos, España en dos más y uno en Sudáfrica (ver tabla 2).

Si se analizan los objetivos, once documentos exponen experiencias donde se analiza su implementación y en cuatro, aunque se explican la experiencia, hay la voluntad de visibilizar que los círculos, juntamente con las prácticas restaurativas, ayudan a mitigar las desigualdades sociales. Tres estudios (Farinde-Wu et al., 2022; Schumacher, 2014; Skzypek et al., 2020) se centran en las desigualdades centradas en niñas de color y uno (Kervick, 2019) en jóvenes con discapacidad y de color.

En cuanto a la recolección de datos, los quince documentos utilizan las entrevistas para dicho fin. Solo en tres de los quince documentos, se explicita el número de participantes (Farinde-Wu et al., 2022; Reyneke, 2020; Wang y Lee, 2019); en los doce restantes, no hay explicitación. Todos los estudios analizados se desarrollan en entornos urbanos y, aunque no se detalla en los documentos de manera explícita, todos se centran en territorios desfavorecidos socialmente o con población con un alto nivel de vulnerabilidad social por cuestiones económicas y sociales.

3.2. Hallazgos de los estudios revisados

Los estudios proporcionan información de los beneficios de los círculos restaurativos. Con la voluntad de presentar la información de manera organizada, los datos se agruparon con base en cuatro temáticas. En concreto, los temas son los beneficios de los círculos restaurativos en relación con los agentes que intervienen: (1) alumnos, (2) profesores, (3) institución educativa y (4) comunidad.

3.2.1 Beneficios a los alumnos

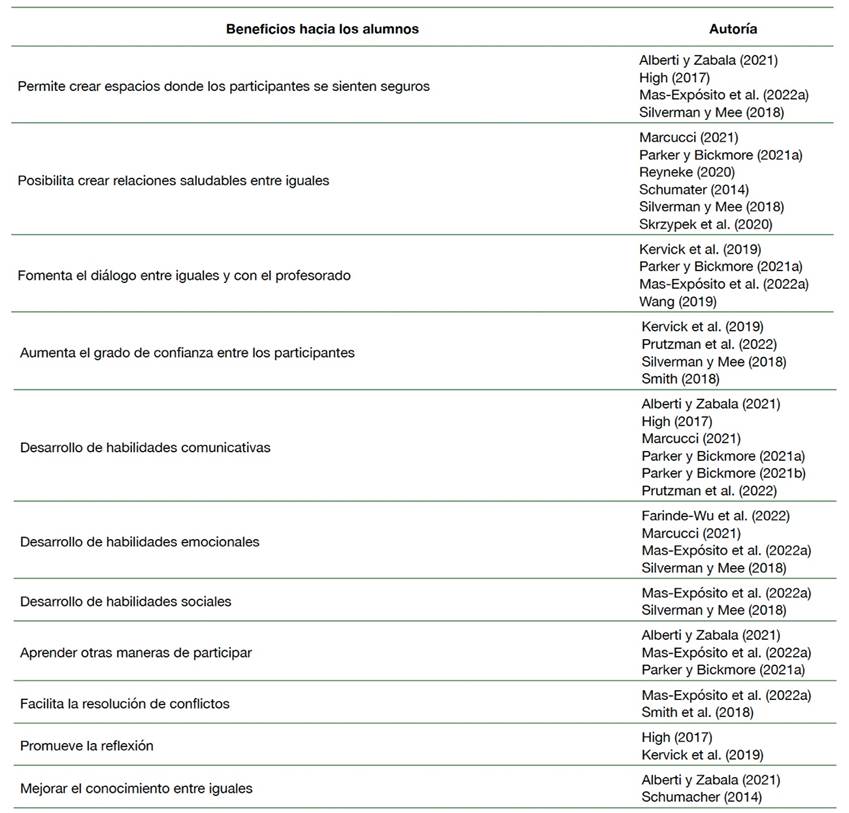

El beneficio de los círculos hacia los alumnos es objeto de estudio en los quince estudios revisados. Se identifican once tipos distintos de beneficios que fueron abordados por distintos autores y, a su vez, se añaden tres beneficios más, solo tratados en un único estudio.

En la tabla 3 se presentan los beneficios expuestos por distintos estudios con el objetivo de facilitar su exposición.

Un primer beneficio es que los círculos permiten crear espacios para que los alumnos se sientan en un lugar seguro. Cinco estudios (Alberti y Zabala, 2021; High, 2017; Mas-Expósito et al., 2022a; Reyneke, 2020; Silverman y Mee, 2018) resaltan este beneficio, donde se enfatiza el círculo restaurativo como herramienta de espacio seguro y favorecedor de la protección.

Un segundo beneficio identificado es que los círculos posibilitan generar espacios de relación saludable entre los participantes, es decir, entre los alumnos. Este beneficio que fue expresado en seis documentos (Marcucci, 2021; Parker y Bickmore, 2021a; Reyneke, 2020; Schumacher; 2014; Silverman y Mee, 2018; Skrzypek et al., 2020).

Silverman y Mee (2008) y Reyneke (2020) coinciden en que los círculos posibilitan crear un espacio seguro y ayudan a construir relaciones sociales. En concreto, los dos estudios establecen que el primer beneficio ayuda a promover el segundo.

Un tercer beneficio es que los círculos fomentan el diálogo entre iguales. Tres estudios (Kervick et al., 2019; Parker y Bickmore, 2021a, 2021b) afirman que los círculos posibilitan este beneficio; y dos más (Mas-Expósito et al., 2022a; Wang, 2019) añaden que este fomento no solo es entre iguales, sino que se amplía a alumnos y profesorado. En concreto, Mas-Expósito et al. (2022a) establecen que el círculo posibilita la cohesión grupal entre los alumnos y mejora el clima de clase.

Otro de los beneficios que se observan en cuatro de los quince documentos es que los círculos posibilitan a los alumnos incrementar el grado de confianza hacia los otros (Kervick et al., 2019; Prutzman et al., 2022; Silverman y Mee, 2018; Smith, 2018). En concreto, se identifican cuatro perspectivas en relación con este cuarto beneficio.

Una primera es la propuesta por Kervick et al. (2019) y Silverman y Mee (2018) que establecen que los círculos ayudan a aumentar el grado de confianza entre los compañeros de clase. Sin embargo, se identifican diferencias sobre a quién impacta este aumento del grado de confianza. Kervick et al. (2019) afirman que la confianza se incrementa tanto hacia los iguales como también en el profesorado. Silverman y Mee (2018) explican que el grado de confianza aumenta, porque los alumnos tienen una mayor percepción de seguridad y tranquilidad. Prutzman et al. (2022) asocian la confianza como una herramienta de empoderamiento y, consecuentemente, destacan que el círculo proporciona mayor confianza en uno mismo, favorece una toma de consciencia de las propias capacidades y eleva el nivel de empoderamiento individual. Smith (2018) amplía el alcance del beneficiario e incluye a toda la comunidad, considerando las relaciones entre iguales, con el profesorado y con la comunidad en general.

Un quinto beneficio es el desarrollo de las habilidades comunicativas. Se identifica en seis documentos (Alberti y Zabala, 2021; High, 2017; Marcucci, 2021; Parker y Bickmore, 2021a, 2021b; Prutzman et al., 2022) y se relaciona con el tercero beneficio: el fomento del diálogo entre iguales. Los seis estudios establecen que la participación en los círculos ayuda a los alumnos a desarrollar competencias comunicativas.

Tres de seis estudios (High, 2017; Parker y Bickmore, 2021a; Prutzman et al., 2022) conjuntamente con Schumater (2014) afirman que la escucha activa es una de las competencias. High (2017) y Schumater (2014) añaden la adquisición de una nueva competencia: la empatía.

El desarrollo de habilidades emocionales es un sexto beneficio. Cuatro estudios (Farinde-Wu et al., 2022; Marcucci, 2021; Mas-Expósito et al., 2022a; Silverman y Mee, 2018) establecen que los círculos posibilitan identificar emociones y desarrollar competencias para su gestión.

Schumater (2014) concreta que los círculos se convierten en un espacio donde los alumnos pueden expresar las emociones y facilitar la gestión emocional de la ira. Otra investigadora (Marcucci, 2021) complementa este beneficio y establece que los círculos ayudan a los alumnos a reforzar su autoeficacia, capacitándolos para afrontar y asumir nuevos retos personales y académicos.

Un séptimo beneficio, relacionado con el desarrollo de habilidades, es la competencia social. Tres estudios (Marcucci, 2021; Mas-Expósito et al., 2022a; Silverman y Mee, 2018) establecen que los círculos posibilitan llevar a cabo destrezas sociales y relacionales.

Relacionado con este beneficio, se presenta un octavo. Los círculos posibilitan el desarrollo de otras maneras de participar. En concreto, tres estudios (Alberti y Zabala, 2021; Mas-Expósito et al., 2022a; Parker y Bickmore, 2021a) enfatizan que los círculos permiten a los alumnos ser agentes activos de su proceso de participativo. Primero, hay un mayor nivel de participación y, de manera progresiva, los alumnos se muestran más receptivos y colaborativos con los iguales (Alberti y Zabala, 2021).

Un noveno beneficio es la facilitación de la resolución de conflictos. Los círculos permiten a los alumnos adquirir herramientas para la gestión y resolución de los conflictos cotidianos. En concreto, dos estudios (Mas-Expósito et al., 2022a; Smith, 2018) ponen de relieve la adquisición de estas competencias.

Los círculos promueven la reflexión. En dos estudios (High, 2017; Kervick et al., 2019) se establece que uno de los beneficios de los círculos es la promoción de la capacidad reflexiva. High (2017) afirma que los círculos facilitan la autorreflexión y la reflexión; y Kervick et al. (2019), desde una perspectiva ligeramente distinta, establece que los círculos ayudan a los alumnos identificar distintas maneras de analizar una misma situación.

Un último beneficio reconocido por más de un estudio es la mejora del conocimiento entre iguales. En concreto, Alberti y Zabala (2021) y Schumacher (2014) afirman que los círculos posibilitan que los alumnos se conozcan entre sí, favoreciendo una mayor comunicación e interacción.

Una vez presentados los once beneficios identificados por más de un estudio, se exponen tres más que únicamente fueron descritos por un único estudio. Kervick et al. (2019) establecen que los círculos restaurativos posibilitan dos beneficios: la promoción de la responsabilidad y la comprensión de la situación.

3.2.2 Beneficios al profesorado

Se identifican cuatro tipos distintos de beneficios que obtienen el profesorado cuando se implementan los círculos restaurativos. Estos beneficios fueron identificados en tres estudios (Silverman y Mee, 2018; Smith et al., 2018; Reynecke, 2020) de los quince revisados.

Un tipo de beneficio es el fomento de la comunicación fluida entre adultos (Smith et al., 2018). Según Smith et al. (2018), los círculos conllevan a que haya una mayor interacción entre el profesorado, favoreciendo un clima más óptimo entre el profesorado.

A su vez, Silverman y Mee (2018) añaden dos tipos de beneficios más, que están interrelacionados entre sí: (1) crear espacios, donde los profesores se sienten seguros mediante el círculo, y, por consiguiente, (2) se centren más en la instrucción que en la gestión del aula.

Reyneke (2020) puntualiza la argumentación de Silverman y Mee (2018) y añade que los círculos posibilitan a los profesores gestionar el comportamiento incontrolable de los alumnos; que se explica por el malestar emocional y el dolor que algunos alumnos tienen por su condición social y/o racial.

3.2.3 Beneficios a la institución educativa

Se entiende este beneficio como el conjunto de aspectos positivos y de ayuda que el centro educativo, que atiende a adolescentes y jóvenes, puede tener durante y después de implementar los círculos restaurativos.

En la revisión, se identificaron siete beneficios distintos. Un primero es que permite construir comunidades y refuerza el sentimiento de pertenencia. Cinco estudios (Kervick et al., 2019; Mas-Expósito et al., 2022a; Parker y Bickmore, 2021a; Prutzman et al., 2022; Reynecke, 2020) ratificaron que los círculos posibilitan a los distintos miembros crear espacios de confianza, que favorecen una mayor vinculación entre los miembros y, por consiguiente, permiten la construcción de un entorno educativo, donde los miembros se sientan vinculados y con un mayor sentimiento de pertenencia a la institución.

Un segundo tipo es la mejora del clima. Marcucci (2021) y Farinde-Wu et al. (2022) establecen que los círculos ayudan a que el ambiente entre los miembros de la institución sea más propicio y facilite el aprendizaje y las relaciones emocionales y sociales entre los miembros.

Un tercer beneficio es el trabajo de valores. Los círculos posibilitan trabajar valores básicos para la convivencia ciudadana como el respeto, la ayuda mutua y la tolerancia. Cuatro documentos (High, 2017; Mas-Expósito et al., 2022a; Schumacher, 2014; Wang, 2019) han identificado el trabajo de los valores como un beneficio para la institución con el fin último de mejorar su clima y convivencia.

Kervick et al. (2019) y Farinde-Wu et al. (2022) establecen un cuarto beneficio: la capacitación de las personas a prevenir y a gestionar los conflictos. Este beneficio significa que los círculos se conciben como herramienta de capacitación para la prevención y gestión de los conflictos, ya sea en el propio entorno del aula como en el marco institucional (espacio de descanso, entradas y salidas…) y entre los distintos agentes (alumnos-alumnos, alumnos-profesores, profesores-profesores…).

Un quinto beneficio es reparar daños. Tres estudios (Farinde-Wu et al., 2022; Kervick et al., 2019; Marcucci, 2021) establecen que los círculos restaurativos ayudan a sanar relaciones que han ocasionado daños. Por consiguiente, y con base en los principios de las prácticas restaurativas, los círculos también son un espacio reparador y sanador.

Mas-Expósito (2022a) establecen que los círculos permiten satisfacer las necesidades de las instituciones, ya que posibilitan crear espacios de colaboración entre agentes que facilitan tanto la identificación como la planificación para la resolución de las necesidades.

Y un séptimo beneficio es el expuesto por Prutzman et al. (2022). Relacionado con el beneficio anterior, los círculos comportan la implicación de todos los miembros de manera activa; por consiguiente, facilitan la movilización de todos y cada uno de ellos.

3.2.4 Beneficios a la comunidad

Se identifican dos beneficios a la comunidad. Un primero fue descrito por Kervick et al. (2019) donde determinan que los círculos ayudan a fomentar la reintegración e inclusión de los alumnos en la comunidad. Un segundo fue expuesto por Farinde-Wu et al. (2022), estableciendo que los círculos contribuyen a disminuir el absentismo escolar.

4. Discusión y conclusiones

Un primer objetivo de este trabajo era identificar y analizar los estudios que exponen la implementación de los círculos restaurativos en centros educativos de secundaria. Se identificaron quince documentos que tienen en común la voluntad de mejorar el buen clima grupal en las instituciones educativas y dotar a los alumnos de competencias para su desarrollo como alumnos y ciudadanos.

Su análisis evidenció que los círculos se implementaron en centros con situaciones de alta complejidad educativa debida a la vulnerabilidad social, cultural y económica de los alumnos y su entorno. Esto nos conduce a pensar que dicha práctica es óptima para la gestión de conflictos en situaciones de alta complejidad (Farinde-Wu et al., 2022; Marcucci, 2021; Skrzypek et al., 2020).

Un segundo elemento a destacar de los resultados obtenidos es que los círculos, como una de las prácticas restaurativas, se establece como una estrategia de resolución de conflictos, que rehúye de un modelo tradicional como el punitivo, basado en el castigo, con el fin de proporcionar una manera distinta de abordar el conflicto y su gestión. Su finalidad es dotar a los alumnos de competencias cognitivas y relacionales, basadas en la comunicación y el entendimiento con el otro (Farinde-Wu et al., 2022; High, 2017; Kervick et al., 2019; Marcucci, 2021; Mas-Expósito et al., 2022a; Parker y Bickmore, 2021b; Prutzman et al., 2022; Silverman y Mee, 2018; Smith et al., 2018)). A su vez, posibilita el aprendizaje de habilidades personales y sociales como la empatía, asertividad, escucha activa y la promoción de valores como el respeto, la diferencia, el buen hacer sin dañar ni agredir a la otra persona.

Esta práctica, distinta de abordar los conflictos, pretende mejorar el clima institucional con el fin de crear comunidad y construir unas relaciones más profundas entre sus miembros, desde un marco de seguridad y protección (Marcucci, 2021; Silverman y Mee, 2018; Smith et al., 2018). Es decir, utilizar el círculo restaurativo de una manera proactiva para desarrollar relaciones y generar espacios de convivencia, agradables, seguros y de respeto (Mas-Expósito et al., 2022b).

Un tercer elemento a destacar es la novedad del objeto de estudio. El documento más antiguo encontrado data del 2014 y esto significa que las investigaciones tienen poca trayectoria histórica. A su vez, si se añade que la revisión se focaliza en analizar la implementación, la información obtenida queda limitada a un contexto territorial y cultural, de carácter heterogéneo y desigual. Las experiencias en los Estados Unidos son las implementaciones más presentes en la revisión y por consiguiente el marco contextual y las diferencias entre países conllevan que sea difícil transferir y comparar experiencias.

Un segundo objetivo de este trabajo era conocer los beneficios de los círculos en los miembros implicados. Los resultados reflejan que los alumnos son quienes obtienen unos mayores beneficios. Aunque la información obtenida no es unánime, todos los estudios revisados identifican algún tipo de beneficio hacia los alumnos, siendo estos quienes participan de manera activa.

Dos de los once beneficios, identificados por distintos autores, fueron analizados en seis estudios. Esto significa que no hay un consenso ni en la tipología ni autorías. Por consiguiente, aunque la revisión posibilita categorizar los beneficios, la información obtenida no está acordada por los estudios revisados ni por los investigadores.

Cuando se analizan los beneficios, se identifican tres grandes categorías. Una primera donde se enfatiza la importancia de crear un clima de seguridad y apoyo para que los miembros implicados se sientan cómodos y seguros. Una segunda centrada en la adquisición de habilidades y una tercera vinculada con el fomento de la participación y de valores como la responsabilidad, el respeto e involucrar a las personas del conflicto en su resolución y gestión.

Esto significa que los beneficios de los círculos restaurativos en los alumnos responden a sus propósitos y, por tanto, refuerzan y amplifican sus finalidades como prácticas de gestión alternativa del conflicto, basándose en el diálogo y en busca de la reconciliación y reparación del daño entre los miembros participantes (Carson y Bussler, 2013; Dyson et al., 2019; Winn, 2013). Los alumnos con toda probabilidad se comportan en el aula de la misma manera que en los distintos contextos donde se desarrollan (Ferreira-Koehler et al., 2021). De manera que, si se ofrece un espacio de seguridad donde los alumnos aprendan cómo gestionar un conflicto de forma distinta, los conocimientos adquiridos podrán ser transferidos a su cotidianidad y fomentar un cambio cultural en la gestión del conflicto en la comunidad.

En resumen, la revisión permite evidenciar que los círculos restaurativos tienen unas consecuencias directas en los alumnos que participan al fomentar el aprendizaje de habilidades para el desarrollo personal, los procesos inclusivos y las estrategias de reflexión en torno al conflicto, los comportamientos que se derivan, sus consecuencias y cómo promocionar la óptima gestión (Pentón y McNair, 2021).

Una de las cuestiones a resaltar son los beneficios identificados en el profesorado. Aunque se puede presuponer que los de los alumnos inciden en la propia institución educativa y en el profesorado, la revisión permite identificar los propios de este colectivo. Su análisis favorece establecer un mismo hilo conductor: el bienestar. Un bienestar que se asocia a una mejora del clima en el aula, propiciando el fomento de la comunicación, la creación de un espacio seguro y una mejoría en la gestión de los comportamientos disruptivos. Estos tres beneficios posibilitan un cuarto: el poder centrar los esfuerzos en la instrucción y no en la gestión de la conducta. El bienestar, identificado como nexo de interrelación de los beneficios, puede llegar a ser un factor que contribuya a reducir la violencia y la agresión en los propios centros educativos (Andino, 2018).

A nivel institucional, los resultados enfatizan los beneficios hacia la comunidad educativa. Esto significa que los círculos también tienen una incidencia positiva en el contexto, independientemente de si son utilizados a nivel proactivo como reactivo. Por consiguiente, estos resultados ratifican que la puesta en práctica de los círculos restaurativos en los centros educativos de secundaria incide de manera sistémica en los distintos miembros y contextos, tanto a nivel individual como grupal y desde un contexto más micro (el aula) a uno mayor (comunidad).

En conclusión, este artículo evidencia que la puesta en práctica de los círculos restaurativos conlleva beneficios tanto a alumnos, profesores, instituciones educativas de secundaria como al contexto social donde se desarrolla.

La implementación de esta práctica restaurativa contribuye a consolidar un modelo que facilita la convivencia y rehúye de la filosofía punitiva y del control social. Por tanto, el fomento de una práctica inclusiva que tiene en cuenta las singularidades de las personas y entiende que las relaciones pueden ser una fuente de aprendizaje cuando la gestión del conflicto es saludable y responsable.

Los resultados constatan que existe un vacío de conocimiento por la novedad del objeto de estudio y la desigualdad territorial de su aplicación. Por tanto, es necesario proponer acciones de futuro para estudiar los círculos restaurativos y promover su conocimiento. A continuación, se establecen tres grandes líneas de investigación.

Una primera de carácter conceptual. Las investigaciones encontradas se centraron en experiencias implementadas y donde la fundamentación teórica tiene lagunas tanto a nivel conceptual como metodológico. Es por ese motivo que será necesario en un futuro definir los fundamentos de los círculos restaurativos, teniendo en consideración los distintos enfoques y planteamientos que definen el modelo restaurativo; y consecuentemente dichas prácticas (Más-Expósito et al., 2022a).

Una dificultad del estudio del fenómeno es su complejidad (Mas-Expósito et al., 2022b). El refuerzo del estudio conceptual puede ser una línea de estudio, pero también es necesario indagar y estudiar el fenómeno teniendo en cuenta los distintos diseños metodológicos, en que se incluya más información en relación con el entorno, los participantes, la cultura organizacional y educativa del centro.

Una tercera línea, relacionada con la anterior, es el diseño de estudios longitudinales donde se puedan analizar los beneficios y el posible impacto que los círculos restaurativos aportan a los miembros implicados a medio y largo plazo.

La revisión sistemática presentada no está exenta de limitaciones. Se identificaron tres. Una primera es la complejidad del fenómeno. El estudio es complejo tanto por el número de variables implicadas como también por la indefinición de las prácticas restaurativas. Una segunda es el reducido número de documentos identificados. Esta limitación no posibilita hacer una generalización de los resultados. Y una tercera es que se optó a revisar estudios publicados en inglés y español. La selección de los documentos en estos idiomas puede haber comportado dejar de analizar otros estudios en otras lenguas.

En definitiva, la revisión posibilita conocer el estado de la cuestión para continuar el estudio de los beneficios de la implementación de los círculos restaurativos en la educación secundaria.