1. Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció por primera vez el derecho universal a la educación en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Los cambios sociales de décadas posteriores crearon espacios para reflexionar sobre las desigualdades, haciendo énfasis en los procesos educativos. Ello dio lugar a la aparición de nuevas corrientes e iniciativas pedagógicas como la Educación para Todos (UNESCO, 1990), la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) y el Informe Delors (Delors, 1996), que se ajustan a los principios de la educación inclusiva. En este contexto de cambio, el Centro de Tecnologías Especiales Aplicadas (CAST), formuló, en los años 90, un concepto que fortaleció su presencia en la educación: Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El origen del término proviene del arquitecto Ron Mace (1941-1998) y su equipo del Centro de Diseño Universal (CDU), que propuso un enfoque para diseñar productos, entornos y servicios que garantizasen el acceso a todos, sin adaptaciones (Canter et al., 2017; Connell et al., 1997; Griful-Freixenet et al., 2021a). Utilizando este enfoque como piedra angular, los miembros del CAST vincularon la arquitectura con la educación, mostrando que el Diseño Universal podría ser la base para una educación igualitaria y justa (Rose, 1999). Así, el DUA se concibió como un enfoque innovador, inicialmente centrado en estudiantes con discapacidad o dificultades, y ahora generalizado, para garantizar el acceso al aprendizaje a todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades educativas(Rodríguez Martín et al., 2020).

La tecnología también desempeñó un papel esencial en este contexto inicial, presentándose como un mecanismo clave para reducir las desigualdades gracias a su potencial para hacer los procesos de aprendizaje más flexibles y personalizados (Rose, 1999, 2000, 2002). Con el tiempo, el concepto evolucionó hacia un enfoque teórico-práctico centrado en la adaptación del currículo más que en la respuesta a estudiantes de forma individual (Horn y Banerjee, 2009). En este sentido, el DUA da prioridad al diseño de currículos flexibles que se ajusten a las necesidades de un amplio espectro de alumnado, lo que implica reconsiderar los objetivos, métodos, evaluaciones y materiales desde una perspectiva más amplia (Cook et al., 2017; Meier y Rossi, 2020; Rao y Meo, 2016; Symeonidou y Mavrou, 2014).

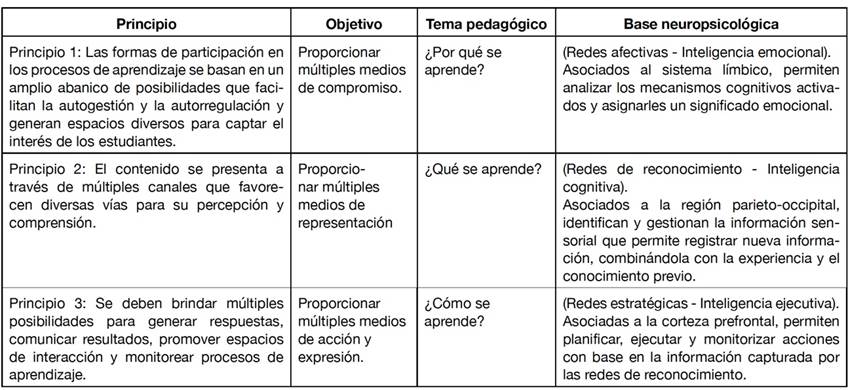

El DUA se erige sobre tres principios neuropsicológicos fundamentales basados en la idea de que la función cerebral depende de tres redes neurológicas diferentes, pero interconectadas (reconocimiento, estrategia y afectiva), de tal forma que cada una interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje (García-Campos et al., 2020; Rose y Meyer, 2002). Estos principios se traducen a su vez en nueve pautas y 31 indicadores orientados a facilitar su implementación práctica en el contexto educativo, que cada vez es más diverso y heterogéneo (CAST, 2018b). En la tabla 1 se muestran estos principios y se explican sus objetivos y asociaciones pedagógicas en relación con su base neuropsicológica.

1.1 Expansión e implementación de la UDL

El DUA nació en el CAST en Estados Unidos y creció al amparo de múltiples leyes de inclusión educativa (IDEA, 1997; NCLB, 2001) que ayudaron a promover su creación. Con la publicación de los lineamientos oficiales del DUA, que delinearon sus principios e indicadores de aplicación, el enfoque obtuvo respaldo institucional en Estados Unidos a través de leyes como la Ley de Oportunidades de Educación Superior (2008), la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA, 2015) y la Ley de Fortalecimiento de la Carrera y Educación Técnica (2018). Con el tiempo, el DUA se expandió en países como Canadá (2020), Nueva Zelanda (2015) o España (2020), integrándolo en sus normativas educativas. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales, como la UNESCO (2020), también apoyaron su aplicación curricular, contribuyendo así a su difusión e integración en los diferentes sistemas educativos.

El crecimiento de las ideas del DUA también se ha visto respaldado por estudios que muestran altos niveles de aceptación tanto entre estudiantes como entre profesorado (Alharbi y Newbury, 2021; Cumming y Rose, 2022; L. Scott et al., 2015). En esta línea, algunas publicaciones han mostrado la eficacia de el DUA en términos de acceso, participación y compromiso con los procesos de aprendizaje (Daley et al., 2020; Marino et al., 2014; Quintero et al., 2022), especialmente en estudiantes con discapacidad (Ok et al., 2017).

En los últimos años, algunos enfoques de la educación, en particular la Educación Inclusiva, han evolucionado rápidamente. Sin embargo, parece que el DUA no ha progresado al mismo ritmo. En este sentido, y a pesar de que las definiciones más recientes enfatizan el papel del DUA como paradigma que busca mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes (Fernández Portero, 2020), la realidad es que gran parte de la literatura se centra en la atención a estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje (Armstrong, 2022; Bartz, 2020; Reyes et al., 2022; Van Munster et al., 2019; Wright et al., 2022).

Otros estudios subrayan el valor del DUA como mecanismo para abordar la diversidad en las aulas, más allá de la discapacidad, integrando un componente intercultural en su definición (Andrews y Fouche, 2022; Bartz y Kleina, 2021; Delk, 2019; Quintero et al., 2022). Dando un paso más, ha surgido una perspectiva más crítica que destaca la importancia del contexto social, económico y político en los procesos educativos. En este sentido, algunos autores (Karisa, 2023; Mehta y Aguilera, 2020) señalan que el DUA no puede ni debe asumir la responsabilidad de revertir las desigualdades estructurales arraigadas a los sistemas neoliberales. De la misma manera, afirman que este marco de desigualdad no se construye exclusivamente bajo el concepto de discapacidad, sino que existen otros ejes de opresión, como el racismo o el sexismo, que exigen un replanteamiento de la igualdad desde una perspectiva interseccional (Hackman, 2008).

Por otro lado, algunas investigaciones encuentran impactos positivos del DUA en los resultados académicos (Baumann y Melle, 2019; Rappolt-Schlichtmann et al., 2013; Wilson et al., 2011), mientras que otros estudios cuestionan estos beneficios (King-Sears et al., 2015; Roski et al., 2021). Autores como Murphy (2021) cuestionan incluso la justificación para implementar el DUA debido a la falta de evidencia científica, señalando que “debido a que la efectividad de esta teoría no ha sido probada, no hay motivos para que los planes de implementación del DUA se enmarquen como decisiones ‘basadas en evidencia’” (p. 7).

Así pues, queda claro que existen muchas discrepancias en las formas bajo las que se debe entender o implementar el DUA (Hollingshead et al., 2022; Lowrey et al., 2017). Debido a esto, autores como Capp (2020) invitan a seguir investigando y profundizando en este enfoque educativo desde una perspectiva más crítica y abierta para profundizar en su impacto en los estudiantes, las prácticas en el aula, y la organización y gestión de los centros educativos, con el fin de comprender mejor las posibilidades y contribuciones reales de este concepto, y mejorar su potencial para la transformación educativa y social.

El DUA considera la diversidad del alumnado como un elemento natural de la realidad educativa (Griful-Freixenet et al., 2021a). Esto supone un reto para los docentes, quienes, además de conocer los objetivos y saberes del currículo, son también responsables de garantizar el acceso a ellos bajo un prisma de equidad (Scott et al., 2017). En este sentido, algunos estudios indican que los docentes se sienten a veces poco preparados para atender demandas tan amplias a través del DUA, destacando la formación docente como un valioso punto de partida para mejorar esta situación (Capp, 2017; Fuchs, 2010; Vitelli, 2015).

El creciente interés por el DUA en la literatura científica, su complejidad epistemológica y su progresiva incorporación a los currículos educativos han despertado la necesidad de estudiar el papel de los educadores en este contexto, asumiendo un vínculo directo entre la teoría educativa y la implementación de prácticas inclusivas (Sharma, 2018). Por lo tanto, resulta importante analizar cómo se articula el DUA dentro de la formación docente, examinando las perspectivas y métodos a través de los que los educadores lo utilizan, interpretan sus principios y los trasladan a la práctica educativa.

La literatura reciente subraya el papel crítico del profesorado en la transferencia del DUA al aula a través de estudios que analizan cómo la formación del DUA mejora las prácticas de enseñanza inclusivas (Courey et al., 2013; Spooner et al., 2007). En esta línea, aunque algunos estudios describen diversos enfoques para acotar el DUA, son pocos los que detallan de manera explícita las características asociadas a cada uno, especialmente en el ámbito de la formación docente. El presente artículo plantea un estudio que busca comprender cómo se conceptualiza el DUA en la formación docente analizando su representación en la literatura científica.

2. Método

Este estudio sigue un modelo de revisión sistemática de la literatura, tal y como fue presentado en investigaciones educativas previas por autores como Sant (2019) y Menéndez-Álvarez-Hevia et al. (2022). En primer lugar, se seleccionó una muestra de trabajos científicos a partir de un conjunto de parámetros predefinidos y justificados que estructuraron la búsqueda y aplicación de criterios de inclusión/exclusión. Una vez finalizado el corpus de estudio, se realizó un análisis en el que se aplicaron estrategias interpretativas de lectura y exploración. Como en los estudios de revisión ya mencionados, el objetivo fue profundizar en la relación discursiva entre las ideas desarrolladas en los diferentes textos. La discusión se centra en las formas en que el DUA se articula en los estudios sobre la formación docente, a la vez que se examina la evolución del concepto del DUA en las escuelas, la formación docente en DUA y su posible conexión con las prácticas educativas.

La búsqueda se realizó considerando las dos bases de datos que contienen el mayor número de revistas y publicaciones de alto impacto, Web of Science (WOS) y SCOPUS. De esta manera, se buscó un amplio espectro de producción científica asociada al tema central del presente estudio. El procedimiento de búsqueda se dividió en tres fases que se detallan a continuación:

Fase 1: Selección inicial basada en criterios de inclusión y elegibilidad y obtención de la primera muestra (Identificación)

En la primera fase de la búsqueda se utilizaron los términos “Diseño Universal para el Aprendizaje” y “Aprendizaje Universal del Diseño”. Los términos de búsqueda fueron delimitados a su presencia en el título, resumen y palabras clave. Se excluyeron términos adicionales para permitir una visión inicial y amplia del impacto conceptual de el DUA en la literatura y para producir un número manejable de publicaciones para su análisis. Este enfoque amplio tenía por objeto reducir el riesgo de pasar por alto los estudios más relevantes. Además de estos términos, el tipo de documento se estableció como un criterio de inclusión paralelo. Para esta primera fase del estudio, se seleccionaron artículos de revistas y documentos de conferencias, excluyendo capítulos de libro debido a las restricciones de accesibilidad. Por otra parte, el intervalo de fechas se estableció en 2008-2022. Con este último, se pretendía limitar el número de resultados, dado que en 2008 el CAST publicó por primera vez las directrices y la guía de implementación del DUA, que ayudaron a dar visibilidad al concepto.

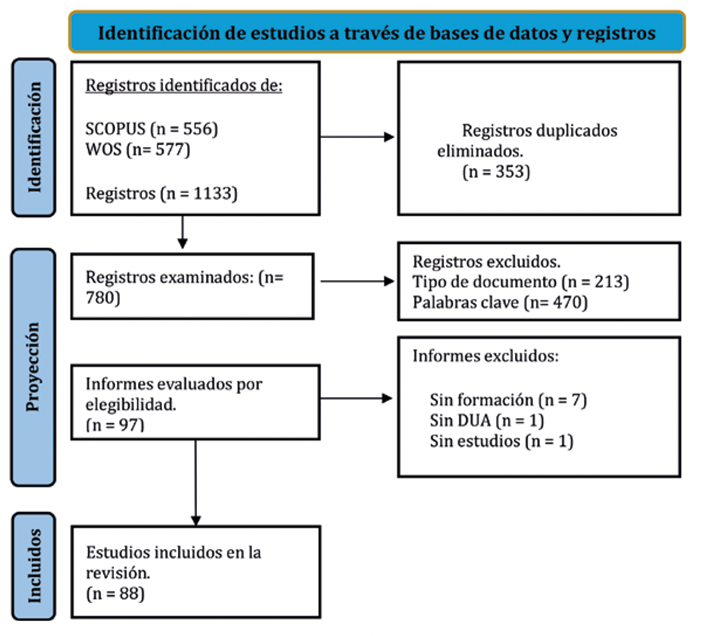

Después de la aplicación de los operadores correspondientes, la primera búsqueda arrojó un total de 1133 documentos (SCOPUS = 556; WOS = 577), a partir de la que se realizó la selección de la muestra final.

Fase 2: Selección y construcción de la muestra inicial (Screening)

Para facilitar la organización y gestión de la información, los resultados se sistematizaron a través del software Rayyan, que facilita la detección y eliminación de registros duplicados, la categorización de archivos y el proceso de selección.

La eliminación de los duplicados dio lugar a un total de 780 publicaciones. Para delimitar los resultados, y obtener una muestra más reducida y manejable, se eliminaron los documentos de conferencias, priorizando la selección de artículos científicos y obteniendo un total de 567 resultados. Posteriormente, para ajustar con mayor precisión la muestra al área de estudio, los archivos Rayyan se filtraron de acuerdo con las siguientes palabras clave en inglés asociadas con la formación docente: Teacher training, Preservice, Pre-service, Professional Development, Teacher Education, Candidate, Candidates. La introducción de estos criterios dio lugar a una muestra de 97 resultados, que fueron seleccionados para su análisis.

Fase 3: (Incluido) Muestra final (Incluido)

Finalmente, durante el proceso de lectura se detectaron nueve publicaciones que se consideraron no apropiadas para su inclusión por diversos motivos. En algunos casos, la investigación se centraba en el papel del DUA, pero no en la formación docente (N=7); por el contrario, otros destacaban el proceso de formación del profesorado sin integrar el DUA en el artículo (N=1). Por último, una de ellas se enmarcaba fuera de los límites del área de la educación (N=1). Así, desde una perspectiva internacional, se obtuvo una muestra final de 88 artículos que estudiaban la integración del DUA en los procesos de formación docente entre 2008 y 2022. La información se extrajo mediante el uso de la herramienta Excel, que facilitó su categorización basada en las preguntas de investigación, así como la revisión y el análisis del contenido.

A continuación, se muestra el diagrama de flujo (PRISMA) que incluye todas las fases explicadas anteriormente, así como las decisiones que se tomaron sucesivamente hasta obtener la muestra final.

3. Resultados y discusión

El objetivo principal de este estudio fue analizar cómo se integra el DUA en los procesos de formación docente. Su incorporación progresiva a los marcos legislativos y a los planes de estudio exige la presencia de docentes capacitados y preparados para garantizar su adecuada implementación. De esta forma, resulta indispensable comprender los mecanismos a través de los que se articula el DUA en los procesos de formación docente, tanto para esclarecer como para sistematizar los avances conseguidos hasta hoy y acortar la brecha entre la teoría y la práctica.

3.1 Estado actual del DUA en el estudio de los procesos de formación docente

Los estudios que examinan el papel del DUA en los procesos de formación docente han aumentado exponencialmente desde 2019, alcanzando su punto máximo entre 2021 y 2022. De hecho, el 40 % de los artículos seleccionados se publicaron durante estos dos años, lo que pone de relieve un reciente aumento del interés por comprender y evaluar el impacto del DUA en la formación del profesorado y explorar métodos para su integración.

En términos de distribución geográfica, EE.UU. lidera la investigación en DUA, representando casi la mitad de los estudios. En los últimos años, el DUA se ha expandido más allá de los Estados Unidos, particularmente hacia Canadá y España (Benet-Gil et al., 2019; Bradford et al., 2021; Díaz-Vega et al., 2020; Moghaddam et al., 2020), así como Bélgica, Brasil y Sudáfrica (Griful-Freixenet et al., 2021b; Hayward et al., 2022; Ragpot, 2011; Zerbato y Mendes, 2021). Este fenómeno, que avanza junto con la reciente incorporación del DUA a los documentos institucionales y las directrices educativas (UNESCO, 2020; LOMLOE, 2020; ESSA, 2015), podría justificar en gran medida el crecimiento de la producción científica en este ámbito.

Al centrarse en los objetivos de investigación, parece que el eje de la literatura que asocia la formación docente con el Diseño Universal para el Aprendizaje se construye a partir de un enfoque fundamentalmente práctico. De esta manera, se observa el predominio de estudios empíricos cuantitativos y positivistas (30), seguidos de los más cualitativos e interpretativos (21). En menor medida, encontramos estudios que utilizaban métodos de investigación mixtos (11). De estos, la mayoría de los estudios buscaba mejorar la práctica de la enseñanza, o cuando correspondía, sugerían cambios en los planes de enseñanza para alcanzar este objetivo, a través de estudios que investigaban los efectos de la aplicación de un programa de formación en el que el DUA era uno de los ejes centrales (Ciampa, 2017; Craig et al., 2022b; Scott et al., 2022), o los efectos de la aplicación de un programa de formación en el que el DUA fue el paradigma que guió la propuesta de formación (Basham et al., 2010; Gutiérrez-Saldivia et al., 2020; Navarro et al., 2016; Trust y Pektas, 2018). Por último, encontramos un menor interés en abordar el tema desde una perspectiva teórica (26) (Bradford et al., 2021; Fornauf et al., 2021; Messinger-Willman y Marino, 2010), un fenómeno que contraviene la importancia de la teoría para garantizar prácticas educativas exitosas, especialmente cuando se trata de la Educación Inclusiva (Sharma, 2018). A este respecto, cabe destacar también que no se encontraron revisiones sistemáticas previas que examinaran el papel de el DUA en el contexto de la formación del profesorado.

Por último, el análisis reveló una tendencia a centrarse en el DUA en la formación de profesores que trabajan con estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje. En este sentido, hubo un número significativo de artículos relacionados con la formación de los profesores de Educación Especial (Basham et al., 2010; Bondie, 2015. Courey et al., 2013; Scott et al., 2015, 2022). En los casos en que la formación recayó en los profesores de Educación General, hubo una muestra significativa de publicaciones que aludían explícitamente a la intervención con estudiantes discapacitados o con dificultades de aprendizaje (Hayward et al., 2022; Hutchison et al., 2022; Lee y Picanco, 2013; Mady, 2018; Navarro et al., 2016). Algunos estudios abordaron ambos perfiles al mismo tiempo, aunque la mayoría se centraron principalmente en intervenciones para estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje (Barrio y Hollingshead, 2017; Lee y Griffin, 2021; Misquitta y Joshi, 2022).

3.2 Enfoques de la UDL en la literatura que abordó la formación docente

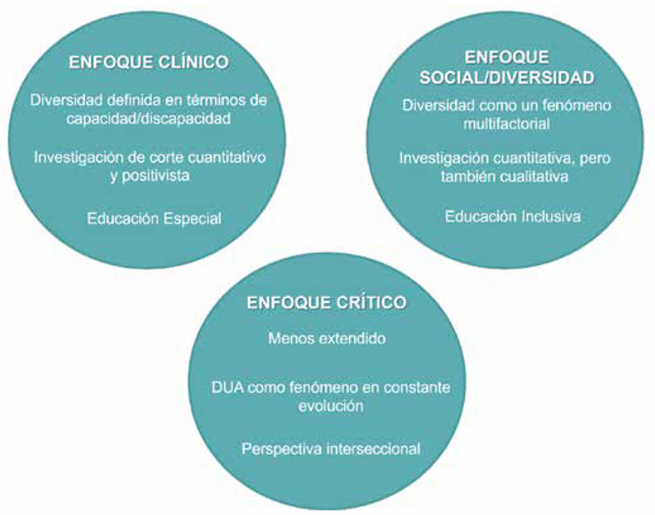

En general, gran parte de la literatura indica que el DUA se desarrolló bajo principios establecidos para la Educación Inclusiva (Canter et al., 2017; Cook et al., 2017; Rao y Meo, 2016). Sin embargo, esta revisión sistemática revela perspectivas divergentes sobre la interpretación de el DUA. Así, los resultados de la revisión muestran tres enfoques diferentes para conceptualizar el DUA dentro de los procesos de formación docente.

3.2.1 Enfoque clínico

Este enfoque recoge el relevo de los postulados iniciales del DUA (D. Rose, 1999). Dentro de la formación docente, el DUA se plantea como una herramienta eficaz para abordar la diversidad de los centros educativos y garantizar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje entendiendo esta diversidad en términos de capacidad/discapacidad. Las intervenciones del DUA en este marco suelen partir den diagnóstico médico, centrado principalmente en los estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje. En consecuencia, se observa una tendencia a estudiar la formación en DUA del profesorado de Educación Especial, tanto inicial (Basham et al., 2010; Bondie, 2015. Courey et al., 2013; Haley-Mize y Walker, 2014) como permanente (Agostini y Renders, 2021), o incluso ambas al mismo tiempo (Courey et al., 2013; Scott et al., 2015, 2022; Zerbato y Mendes, 2021), consolidando aún más esta perspectiva. El enfoque clínico se manifiesta desde una doble vertiente: una de ellas, a la que denominaremos modelo explícito, prioriza de forma evidente la implementación del DUA en alumnado que presenta discapacidad o dificultades de aprendizaje insistiendo en su diagnóstico y en que los beneficios repercuten de forma directa sobre el alumnado con algún tipo de necesidad específica (Elder Hinshaw y Sakalli Gumus, 2013; Lee, 2018; McKenzie et al., 2023). El modelo implícito, por su parte, destaca el valor de la diversidad y el impacto positivo del DUA en todo el alumnado, si bien continúa apuntando al alumnado más vulnerable en términos de capacidad (Frey et al., 2012; Hayward et al., 2022; Lee y Picanco, 2013; Unluol Unal et al., 2022).

Esto genera cierta discordancia con el planteamiento inclusivo bajo el que se formula el DUA y, en consecuencia, una brecha entre los principios postulados desde la teoría y su implementación práctica.

En términos de investigación, el modelo clínico responde fundamentalmente a estudios de investigación cuantitativos y positivistas (Courey et al., 2013; Craig et al., 2022b, 2022a; Hromalik et al., 2021; Lanterman y Applequist, 2018; Westine et al., 2019). El objetivo consiste en obtener datos que sean objetivos, cuantificables y generalizables para toda la población, sin profundizar en las causas que los definen (Alharahsheh y Pío, 2020; Ramos, 2015). Incluso en los estudios mixtos, se observó una cierta tendencia hacia la cuantificación de los resultados (Barrio y Hollingshead, 2017; Corbin Frazier y Eick, 2015; Lee y Griffin, 2021).

3.2.2 Enfoque de la diversidad/enfoque social

Otro enfoque bajo el que se presenta el UDL, aunque en menor medida, es aquel al que nos referiremos como modelo plural o modelo de diversidad. En este caso, el UDL se constituye como un enfoque apropiado para responder a las demandas de un alumnado intrínsecamente diverso (Moghaddam et al., 2020). La diversidad se concibe como un fenómeno positivo (Benet-Gil et al., 2019), desde una perspectiva optimista, sin profundizar demasiado en sus posibles consecuencias en términos de vulnerabilidad social y educativa (Bradford et al., 2021). Este modelo plantea una visión más extensa del fenómeno diversidad, que amplía horizontes más allá de la de la discapacidad (Gentile y Oswald, 2021) y entiende que esta viene explicada por múltiples factores entre los que se destaca, con mayor énfasis, el componente sociocultural (Bartz y Kleina, 2021; Delk, 2019). En este sentido, el paradigma de relaciona directamente con el enfoque de Educación Inclusivo promovido por Booth y Ainscow (2015), que destaca la importancia de garantizar la presencia, participación y progreso del todo el alumnado eliminando las barreras que obstaculizan el aprendizaje. Por otro lado, la formación docente se extiende a todo el profesorado, más allá del especialista, independientemente de la etapa educativa a la que se dirija el proceso formativo.

En este caso, los estudios empíricos muestran un equilibrio entre las perspectivas cuantitativas y cualitativas, siendo los estudios interpretativos más prevalentes (Bartz y Kleina, 2021; Glas et al., 2023; Moghaddam et al., 2020). Asimismo, se observa un aumento proporcional de las publicaciones de naturaleza teórica y reflexiva con respecto al modelo clínico (Attwood, 2022; Flood y Banks, 2021; Reinhardt et al., 2021; Vininsky y Saxe, 2016) en el que su impacto es menor.

3.2.3 Enfoque crítico

El enfoque crítico del UDL en los procesos de formación del profesorado parte de una premisa fundamental: la discapacidad, entendida desde su enfoque más extendido, no constituye el único factor de riesgo en términos de exclusión socioeducativa. En este sentido, la visión postestructuralista que ofrece el marco Critical Disability Studiesproporciona un sistema de referencia para comprender el DUA desde una perspectiva más amplia, al tiempo que promueve la formación docente orientada a transformar y construir un sistema educativo más justo (Fornauf y Mascio, 2021). Para ello, plantea dos cuestiones principales. La primera implica repensar las normas y criterios bajo los que se delimita el concepto de capacidad/discapacidad y analizar las tensiones que surgen en el espectro entre ambos conceptos (Goodley, 2016; Sanmiquel-Molinero, 2020). La segunda supone adoptar una perspectiva interseccional de la diversidad entendiendo que son múltiples los factores que confluyen a la hora de comprender los mecanismos de identidad y participación educativa (Annamma et al., 2013; Hackman, 2008; Liasidou, 2014). Esta idea fue resumida por Alim et al. (2017) al señalar que los mecanismos de exclusión como el racismo y la discapacidad deben entenderse juntos, “de lo contrario, cada sistema de opresión tomará el lugar del otro para lograr el mismo resultado de marginar a niños especiales” (p. 8). En este sentido, se debe capacitar a los docentes en competencias que les permitan identificar los mecanismos de desigualdad estructural en el sistema educativo, y los múltiples canales de opresión que se extienden más allá de la discapacidad, entre ellos el conductismo, el capacitismo, la identidad de género o el racismo.

Por otro lado, el enfoque crítico del UDL en la formación del profesorado plantea el paradigma bajo una condición de proceso, no de estado. Ello supone que el UDL debe someterse a un proceso continuo de reforma y de cambio. De esta forma, el DUA no debe entenderse como una verdad absoluta o inapelable, al contrario. El objetivo del DUA bajo un planteamiento crítico persigue cuestionar sus principios epistemológicos y su relación con las normas hegemónicas del sistema educativo que se encuentran al amparo de los sistemas de opresión. Como señalan Fornauf et al. (2021), este enfoque reconstruye continuamente el concepto cuestionando el papel delexperto, y examinando hasta qué punto este papel reproduce un sistema social estructuralmente injusto que perpetúa estas dinámicas dentro del contexto educativo. En esta línea, debemos preguntarnos si las escuelas están respondiendo realmente a la diversidad, y si los recursos destinados al DUA son adecuados para su incorporación efectiva y para romper con los mecanismos de exclusión y discriminación.

Todos los enfoques y sus principales características se resumen en la siguiente figura para sintetizar y presentar visualmente la información.

4. Implicaciones de los enfoques de la formación docente

Los resultados muestran que hay muchas maneras de comprender e incorporar los principios del DUA en la formación docente. Hay un discurso abierto en el que convergen varias interpretaciones del concepto (Rao et al., 2019), destacando los desafíos de los expertos a la hora de sistematizar su conceptualización (Hollingshead et al., 2022; Lowrey et al., 2017).

En cualquier caso, predomina un enfoque clínico, considerando al DUA como una herramienta para abordar la diversidad en términos de discapacidad y dificultades de aprendizaje. En este sentido, destacan los estudios empíricos y positivistas, centrados en la efectividad de la integración del DUA en los procesos de formación docente, especialmente para aquellos que tienen como misión atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Esta intención de generalizar los resultados se enfrenta a la naturaleza del contexto educativo, una realidad compleja y diversa con diferentes características individuales que no siempre pueden ser estudiadas en su conjunto. Asimismo, el predominio del modelo clínico delimita el escenario educativo al ámbito asistencial, que corre el riesgo de alejar al DUA de su objetivo pedagógico: garantizar el acceso universal al plan de estudios y, en última instancia, potenciar el aprendizaje como medio de progreso social.

Es importante considerar que el predominio de un discurso sobre otro depende de los mecanismos de poder dominantes, que influyen fuertemente en la incorporación del DUA en los programas de formación docente y, en consecuencia, en su implementación directa en el aula. No obstante, es importante destacar que la variedad de discursos fomenta nuevas oportunidades de debate, nuevos horizontes de mejora y nuevas formas de reflexionar sobre la aplicación del paradigma. Esto abre puertas a la construcción de nuevas perspectivas que pueden ayudar a complementar y enriquecer los enfoques predominantes dentro del contexto educativo actual.

5. Conclusión

Esta revisión sistemática permitió describir la evolución del concepto Diseño Universal para el Aprendizaje dentro de los procesos de formación del profesorado. También permitió determinar el estado actual de la investigación y descubrir qué modelos o enfoques facilitan su comprensión al hablar de la formación docente.

La literatura describe el DUA como un modelo examinado en la formación docente desde múltiples perspectivas. Entre ellas, predomina un enfoque clínico, que destaca el papel del DUA para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales, especialmente relacionadas con la discapacidad. De igual forma, surge un enfoque alternativo que considera el DUA como un marco ideal para responder a la diversidad entendida como un fenómeno positivo (Benet-Gil et al., 2019) y multifactorial (Bartz y Kleina, 2021) que enfatiza los factores contextuales, el enfoque social. Finalmente, emerge una perspectiva más crítica que propone una revisión continua de sus principios y aboga por emplear el DUA no como una herramienta única, sino como un recurso valioso para abordar, desde un enfoque interseccional, los sistemas de opresión estructurales que generan mecanismos de exclusión educativa y vulnerabilidad (Fornauf et al., 2021; Fornauf y Mascio, 2021).

En lugar de favorecer un enfoque específico para entender el DUA, el artículo pretende destacar por primera vez la amplia variedad de formas en las que el DUA puede ser conceptualizado para ser presentado a los docentes reconociendo cómo esta elección se refleja inevitablemente en su práctica. El trabajo contribuye a promover el debate sobre el DUA en general, y también sobre la visión hegemónica que se proyecta en las formas en que se la entiende y se implementa, tanto en la formación docente como en la práctica, concibiendo nuevos escenarios para la construcción de propuestas educativas más inclusivas.

Como limitación del estudio, aunque el proceso de revisión sistemática se realizó siguiendo un procedimiento detallado y riguroso, los resultados y el debate fueron principalmente interpretativos. Esto podría introducir un componente ideológico que se traduzca en una visión sesgada del contexto. Otra limitación es que solo el 50 % de los artículos incluidos en la muestra se corresponden con publicaciones de los últimos seis años. Sin embargo, cabe señalar que el objetivo de la revisión no era solo captar las contribuciones más recientes, sino también estudiar la evolución de los enfoques del DUA en la formación del profesorado. Así, los enfoques Clínico y Diversidad han estado presentes desde las primeras publicaciones hasta las más recientes, mostrando que apenas ha habido un cambio de perspectiva. Por otro lado, los resultados permitieron definir tres discursos que pueden servir de punto de partida para comprender cómo se entiende el DUA en los procesos de formación docente y las implicaciones que esto puede tener en su implementación práctica. A pesar de ello, la propuesta no profundiza en las relaciones o solapamientos que pueden encontrarse entre los enfoques, lo que puede dar lugar a la aparición de otras perspectivas complementarias. Las futuras investigaciones deben explorar las relaciones entre los diferentes enfoques para identificar posibles sinergias o tensiones que puedan enriquecer la comprensión del DUA.

La formación del profesorado tiene un impacto directo en la práctica docente. Comprender los enfoques bajo los que se construye el DUA nos permite identificar y acotar sus vías de implementación, así como rediseñar los procesos de capacitación para garantizar que el DUA se implemente ajustándose a las características del contexto educativo. Esto facilitará el fomento de prácticas inclusivas que atiendan a las necesidades de todo el alumnado y promuevan entornos de aprendizaje más justos. Además, esta investigación puede servir como punto de partida para el análisis de estos enfoques más allá de la formación del profesorado. Así, la puerta queda abierta a futuras investigaciones que permitan comprobar si estos mismos hallazgos pueden ser transferidos a otros entornos como la educación primaria y secundaria o los contextos de educación no formal.