Introducción

Dentro del contexto empresarial son varios los desafíos a enfrentar por parte de directivos del área de talento humano. La diversidad impulsada por cambios demográficos, entrada y salida de talentos en las organizaciones producto de la globalización, han promovido el análisis de las expectativas e intereses que tienen las personas sobre el empleo y sugieren fomentar la participación de las relaciones con los empleados como estrategia para atraer y retener a los mejores (Cachón-Rodríguez et al., 2022).

Con el propósito de profundizar en el conocimiento de la fuerza de trabajo, la investigación en gestión de recursos humanos se ha orientado hacia el estudio de los valores laborales. Estos representan las prioridades de los individuos a conseguir a través de su trabajo (Dahiya y Raghuvanshi, 2023) o se definen como las normas internas del colaborador que sirven para evaluar factores (Li et al., 2022; Ren et al., 2020) ofrecidos por el empleador como el apoyo organizacional, compensaciones del puesto de trabajo, flexibilidad y autonomía en las actividades a realizar (Drewery et al., 2023).

Algunos estudios indican que conocer las preferencias que tiene un individuo para seleccionar una compañía o decidir permanecer vinculado, facilita ajustar políticas y prácticas de gestión humana (Mohammadi et al., 2023), así como gestionar la diversidad laboral en términos de generación e inclusión (Bosch y Hernández, 2020; Chillakuri, 2020), controlar rotación, además de favorecer la motivación y el liderazgo (Ramírez et al., 2022).

Sumado a lo anterior, varios autores han decidido incluir la variable de género al análisis de los valores laborales partiendo de la presunta existencia de discrepancias en el ámbito laboral entre hombres y mujeres que podrían orientar sus comportamientos y repercutir en los resultados de su puesto y, por tanto, de la compañía (Cemalcilar et al., 2019; Trzebiatowski y Triana, 2020). Investigaciones a priori han validado esta postura destacando que sí existen diferencias, donde las mujeres expresan mayor favoritismo por valores sociales e intrínsecos como flexibilidad laboral y ambientes de trabajo agradables. Mientras que, los hombres se orientan hacia valores relacionados con el poder, mayores expectativas salariales y puestos de trabajo con mayor autonomía y/o prestigio (Krahn y Galambo 2014; Silva y Carvalho, 2021).

Otras investigaciones indican que las preferencias laborales entre hombres y mujeres son estadísticamente débiles para asumir que son diferentes a la hora de adoptar funciones en las empresas y trabajar en equipo (Gilbert et al., 2010). Prueba de esto, es el estudio realizado por Bacher et al. (2022) donde identificaron escaso apoyo para soportar las diferencias de género con respecto a los valores extrínsecos, pero si encontraron mayores diferencias en los valores intrínsecos cuando las personas alcanzaban una mayor edad o reportaban no tener pareja. Estos supuestos abren la puerta para analizar si existe o no una orientación del género hacia los valores laborales, fundamentalmente cuando se presentan en los individuos cambios en las preferencias y expectativas que conllevan a que sea más difícil para las organizaciones proponer estrategias de contratación y retención que sean exitosas (Waterwall et al., 2023).

En Latinoamérica son escasos los estudios que examinan los valores laborales y en general, los comportamientos de los colaboradores dentro del marco de la gestión de recursos humanos. En un análisis bibliométrico realizado por Pedraja-Rejas et al. (2022), los autores señalaron que la producción iberoamericana en temas de administración de recursos humanos en revistas de prestigio era aún marginal, constituyendo un reto para quienes deseaban ampliar el conocimiento de gestión en esta área. Aunado a lo anterior, la revisión de literatura llevada a cabo para esta investigación reflejó que algunos estudios realizados sobre género en este contexto estaban relacionados con empleo y brecha digital (Galperin y Arcidiacono, 2021), empresa familiar (Vazquez et al., 2024), liderazgo femenino (Baselga-Pascual y Vahamaa, 2021) y ecosistemas de emprendimiento (Villegas-Mateos, 2022) indicando que existe un vacío de conocimiento donde esta investigación se considera novedosa.

Es así cómo, desde este estudio se propone investigar si el género tiene una orientación hacia los valores laborales tomando a individuos en edad para trabajar de Colombia, considerada uno de los países hispanohablantes más poblados de América Latina (Zwerg-Villegas et al., 2022) con un mercado laboral heterogéneo que presenta niveles de desigualdad en términos de ingresos y género (García et al., 2023; Fajardo et al. 2018).

La puesta en marcha de esta investigación recae en dos propósitos, desde el punto de vista teórico este estudio busca contribuir a un campo de la literatura científica inexplorado en Latinoamérica que incentive a otros estudiosos a abordar temas de gestión de recursos humanos en relación con las discrepancias que pueden existir en los comportamientos de hombres y mujeres dentro del entorno de trabajo. En segundo lugar, la contribución se realiza con el fin de favorecer la práctica empresarial debido a la “guerra por los talentos” que se está presentando entre organizaciones que buscan trabajar con los mejores (Stiglbaue et al., 2022). Los hallazgos presentados con este artículo constituyen elementos orientadores para que los directivos de gestión humana puedan rediseñar sus políticas de personal alineadas a los valores laborales de sus empleados tomando como diferenciador el género. Además, facilitar la construcción de una ventaja basada en una imagen empresarial favorable que satisfaga tanto las expectativas de la organización en cuanto al desempeño como en ser medio para que los empleados logren sus metas personales.

La estructura de este artículo inicia con la fundamentación teórica que contribuye al desarrollo del estudio y el planteamiento de hipótesis. Posteriormente, se explica la metodología utilizada que incluye los participantes, el instrumento y la técnica de análisis estadística aplicada. Finalmente, se ofrecen los resultados discutidos con otros autores que orientan las conclusiones, así como las limitaciones y futuras líneas de investigación.

Fundamentación teórica

Valores laborales

Comprender los comportamientos de los colaboradores en las compañías es una práctica clave que facilita la identificación de los valores laborales. Dar prioridad a las expectativas que tienen las personas hacia su entorno de trabajo y lo que perciben como valioso en la creación de una experiencia laboral deseable (Drewery et al., 2023) puede constituir un insumo para el diseño de estrategias de recursos humanos, así como un importante predictor de resultados como el compromiso (Dahiya y Raghuvanshi, 2023) y la rotación laboral (Li et al., 2022).

Los primeros aportes en este tema relacionan a los valores laborales con aspectos del trabajo que motivan al ser humano, en donde el individuo con sus actitudes y opiniones evalúa el entorno laboral (Pennings, 1970) y, además, posee creencias sobre el empleo (Elizur, 1984) que se vinculan con las recompensas que espera por su desempeño (Dose, 1997). Posteriormente, otras contribuciones al concepto destacan que son preferencias a partir de opiniones generalizadas que se relacionan con atributos y resultados que el trabajador desea de su empleo (Dajani, 2018) y que no corresponden con una profesión específica, sino que forman parte de una cultura y de los valores humanos básicos (Bacher et al., 2022).

Dentro de las clasificaciones comunes de los valores laborales se encuentran los valores intrínsecos definidos como las recompensas intangibles que se generan al realizar un trabajo, como la oportunidad de crecimiento o la posibilidad de llevar a cabo una actividad interesante (Cemalcilar et al., 2019); y los valores extrínsecos, que se clasifican como recompensas externas asociadas al desempeño como la comodidad y el dinero (Godlewska-Werner et al., 2020; Twenge, 2010). Otras categorías se han sumado a esta clasificación como son los valores de prestigio relacionados con aspectos laborales que otorgan poder y contribuyen a obtener el respeto de los colaboradores a través de cargos de autoridad e influencia (Ng et al., 2018); y, los valores sociales o afectivos correspondientes con relaciones interpersonales, roles sociales dentro de la empresa y contribución desde un cargo a la sociedad (Rani y Samuel, 2016).

Por otro lado, la teoría de desarrollo profesional resalta que los valores laborales arraigados en la adolescencia reflejan los valores humanos generales y tienden a mantenerse estables en la edad adulta, aunque pueden variar según el contexto cultural, social y económico (Cemalcilar et al., 2019; Silva y Carvalho, 2021). Esta comprensión sugiere que las decisiones profesionales se ven influenciadas por la búsqueda de roles laborales que resuenen con estos valores arraigados, priorizando aquellos que se alinean con las preferencias individuales y satisfacen las expectativas tanto laborales como personales (Baranik et al., 2022; Choi, 2017). Este marco teórico, respaldado por diversas investigaciones, ofrece una valiosa perspectiva para comprender cómo las personas navegan y toman decisiones en sus trayectorias profesionales en el mundo contemporáneo.

El género y su relación con los valores laborales

La investigación de género ha sido objeto de creciente estudio en el área de recursos humanos. Algunos autores han examinado esta variable con el fin de aportar mayores explicaciones sobre cómo los valores laborales inciden en las preferencias y expectativas de los colaboradores hacia su entorno de trabajo (Godlewska-Werner et al., 2020).

El interés que recae en realizar investigación tomando el género como una variable de análisis se fundamenta en algunos estudios que sugieren que los roles que asumen tanto hombres como mujeres se construyen a partir de procesos de socialización que se dan durante la infancia de un individuo (Sharabi, 2014), experimentando la vida de forma diferente lo que significa una variación en sus conductas y comportamientos (Huang et al., 2021). Esto también podría deberse a la incorporación de cualidades estereotipadas que se originan cuando el individuo selecciona por sí mismo situaciones, roles u ocupaciones que le permiten mostrar en mayor proporción las características asociadas con el género que representa (Netchaeva et al., 2022).

Estos argumentos encuentran respaldo en la teoría social, la cual señala que los individuos desarrollan diferentes creencias asociadas al género que permiten formar una personalidad como resultado de una presión social y con el fin de cumplir funciones específicas dentro de la sociedad (Masuda et al., 2023). Esto significa que los roles que desempeñan tanto hombres como mujeres podrían incidir en las expectativas o significados que crean frente a lo que debería ser su empleo o las recompensas que se podrían obtener de él (Maseda et al., 2023).

Algunos estudios han revelado la presencia de diferencias en los valores laborales a partir del género. Konrad et al. (2000) fueron pioneros llevando a cabo un metaanálisis en el que examinaron 242 muestras con las que lograron evidenciar que hombres y niños tenían preferencias por valores como el ascenso, el poder y la autonomía, mientras que, mujeres y niñas preferían el desarrollo de relaciones interpersonales, ayudar a los demás y contar con un entorno de trabajo positivo. Algo similar encontró Warr (2008), quien identificó que los hombres daban más importancia a la responsabilidad y a las oportunidades de promoción, logro e iniciativa y, las mujeres se inclinaban por tener compañeros agradables, la oportunidad de conocer gente y un horario de trabajo que se acomodara a sus necesidades.

Por su parte, Sharabi (2014) realizó un estudio en Israel donde demostró que, a diferencia de los hombres, las mujeres se orientan hacia valores como flexibilidad en horarios y el ajuste entre el trabajo y las habilidades. Así mismo, encontró que, frente a aspectos relacionados con remuneración y seguridad en el empleo, las mujeres presentaban igual preferencia que los hombres.

En una investigación más reciente, Waterwall et al. (2023) quisieron probar la orientación de las mujeres hacia los valores intrínsecos y de los hombres hacia los valores extrínsecos. Los resultados mostraron a diferencia de lo propuesto por los autores que las mujeres daban más importancia a ambos tipos de valores en el trabajo que los hombres. En ese mismo año, Lassleben y Hofmann (2023) concluyeron que, si existen diferencias en los valores laborales de hombres y mujeres, es decir, encontraron que las mujeres se inclinaban más hacia los valores intrínsecos que los hombres. Mientras que, no pudieron constatar que el género masculino tuviera mayor preferencia en los valores extrínsecos. Estos hallazgos son similares a lo examinado por Godlewska-Werner et al. (2020), quienes señalaron que, en comparación con los hombres, las mujeres prefieren las relaciones sociales y el apoyo a la seguridad y no mostraron diferencias en los valores extrínsecos asociados a la comodidad y al dinero.

Como se observa, los resultados obtenidos a la fecha revelan que existen diferencias de género en los valores laborales que presentan los individuos. Esto podría ser el resultado de la presencia de estructuras sociales que orientan a hombres y mujeres hacia determinados valores que simbolizan aspiraciones, expectativas y experiencias de vida (Maseda et al., 2023); así como cambios que han sufrido los roles de género donde las ocupaciones ya no guardarían una relación con los estereotipos tradicionales marcados por la sociedad (Netchaeva et al., 2022). Partiendo del supuesto de que existe una orientación del género hacia los valores laborales, se propone las siguientes hipótesis:

H0:: el género no tiene una orientación hacia los valores laborales (extrínsecos, intrínsecos, sociales, de prestigio).

H1: el género tiene una orientación hacia los valores laborales (extrínsecos, intrínsecos, sociales, de prestigio).

Metodología

Participantes

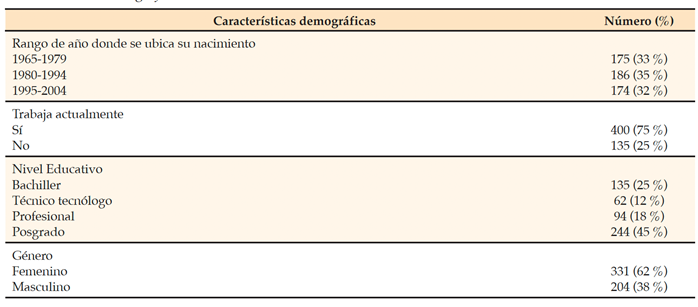

El total de participantes para esta investigación fue de 535 individuos en edad de trabajar provenientes de Colombia, las personas se clasificaron en función de su edad, los rangos utilizados quedaron de la siguiente manera: 176 nacidos entre 1965-1979; 186 nacidos entre 1980-1994 y 174 nacidos entre 1995-2012. El total de hombres fue de 204 y de mujeres 331. Con respecto al nivel educativo, la muestra estuvo comprendida por 135 bachilleres, 62 técnicos y tecnólogos, 94 profesionales y 244 de posgrado, actualmente, 400 personas tienen trabajo y 135 no están vinculados laboralmente (ver tabla 1).

Medidas

El género fue codificado para esta investigación con mujer = 1 y hombre = 0. Por otro lado, los valores laborales fueron medidos a través de la escala de Lyons (2003) la cual está compuesta de 4 dimensiones relacionadas con valores intrínsecos 8 ítems ( ej. Trabajar en tareas y proyectos que desafíen sus habilidades), valores extrínsecos 9 ítems (ejemplo, tener acceso a la información que necesita para hacer su trabajo), valores sociales 4 ítems (ejemplo, trabajar en un ambiente animado y divertido) y valores de prestigio 4 ítems (ej. Hacer un trabajo que haga un impacto significativo en la organización). Las opciones de respuesta estuvieron dadas a partir de la escala Likert desde 5 (absolutamente esencial) hasta 1 (poco importante). La confiabilidad del instrumento, calculada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, fue de 0.89. En este caso, se considera que la confiabilidad es buena, lo que permite concluir que los ítems del instrumento miden adecuadamente el constructo que representan y presentan una alta correlación entre sí.

Procedimiento

El análisis factorial (AF) tiene como objetivo detectar si hay variables no observadas (latentes) que explican por qué las variables están correlacionadas entre sí y pueden agruparse en un proceso de reducción de datos. Esto quiere decir, si un conjunto de variables visibles preserva una fuerte correlación entre ellas, pero al mismo tiempo la correlación con otro conjunto de variables es baja, es claro razonar que cada conjunto pueda ser evidencia de un factor implícito que cause ese comportamiento característico. El AF se compone de cuatro etapas: estimar una matriz idónea de enunciar la variabilidad conjunta de todas las variables, calcular el número óptimo de factores, rotar la solución para proporcionar una comprensión más sencilla y estimar las puntuaciones de los individuos en las nuevas dimensiones (Hair et al., 2019).

Como criterio se utiliza la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para la evaluar que tan adecuado son los datos para el AF. Además, se hace uso de los índices de calidad de Chi-cuadrado, el índice de ajuste comparativo (CFI) con un criterio de ajuste , el índice de ajuste no normalizado (NNFI) con un criterio de ajuste , la raíz cuadrada media residual estandarizada (SRMR), con un criterio de ajuste y la raíz cuadrada de la media del error de aproximación (RMSEA) con un criterio de ajuste . También se hace uso de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias con el objetivo de comparar grupos, específicamente el género con cada uno de los valores laborales (extrínsecos, intrínsecos, sociales, de prestigio).

Resultados

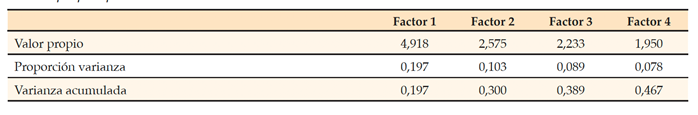

El valor de KMO se estimó antes de efectuar el análisis factorial, y su medida global fue de 0,91. También se evalúo la medida KMO en cada ítem, lo que permitió comprobar que todos se pueden utilizar en el ACF debido a que presentaron un valor mayor a 0,77. Además, la prueba de esfericidad de Bartlett da un p-valor < 0,001. Estos resultados señalan que la base de datos utilizada es adecuada para el AFC. Para el análisis factorial se introdujeron los 25 ítems de la encuesta. Los resultados señalan que cuatro factores tienen un valor propio mayor a 1 y estos explican el 46,7 % de la varianza total (ver tabla 2).

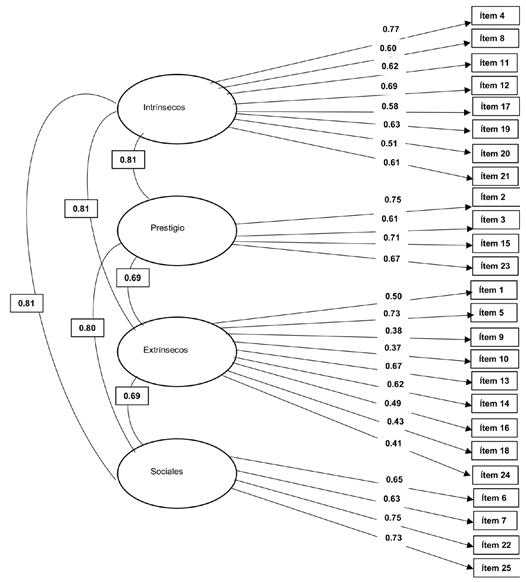

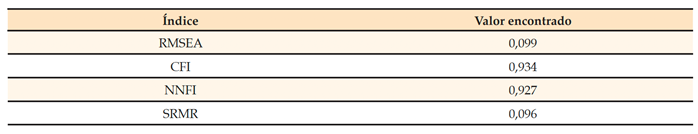

La figura 1 presenta inicialmente que los valores laborales intrínsecos, prestigio, extrínsecos y sociales presentan altas correlaciones entre ellos. También se observa que todos los ítems que conforman los valores laborales de prestigio y valores laborales sociales tienen cargas factoriales altas. En cuanto a las cargas factoriales de la mayoría de los ítems de los otros valores laborales también son buenas. Se determinó que el valor de la Chi-cuadrado (χ2=825.42, n=535, p-valor=0,0000) es significativo.

En la tabla 3 se observan las medidas de bondad de ajuste, con un valor del error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) de 0,099 y de la raíz media cuadrática residual (SRMR) de 0,096, lo que representa un rango aceptable para un buen ajuste. El índice de ajuste comparativo (CFI) es igual a 0,934 y el índice de ajuste no normalizado (NNFI) es igual a 0,927, encontrándose que el ajuste es el adecuado. En general se puede concluir que el ajuste es bueno para los cuatro factores representados por los valores laborales intrínsecos, prestigio, extrínsecos y sociales

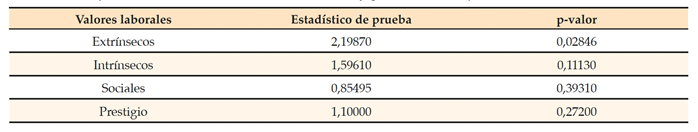

La prueba de hipótesis de diferencia entre medias a un nivel de significancia del 5 %, resalta que sí existe diferencia entre la orientación del valor de trabajo extrínseco entre hombres y mujeres, señalando que el género femenino es quien tiene una mayor disposición en su vida laboral hacia la obtención de beneficios que satisfagan sus necesidades como persona, recibir retroalimentación oportuna y constructiva sobre su desempeño, contar con seguridad laboral, disponer de un horario que sea compatible con su vida personal, trabajar en un entorno que favorezca el equilibrio entre sus intereses y los de la organización, tener acceso a la información para realizar su trabajo, recibir reconocimiento por un trabajo bien hecho y trabajar bajo la supervisión de alguien considerado y que ofrezca apoyo.

Tabla 4 Prueba de la diferencia de medias entre valores laborales y género del trabajador

Nota. El nivel significancia es del 0.05.

En cuanto a los valores laborales intrínsecos, sociales y de prestigio, se encontró que no existe diferencia entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no existe una orientación hacia estos tres valores laborales y el género, lo que permite concluir que llevar a cabo actividades que desafíen sus habilidades, trabajar en un ambiente animado y divertido, realizar tareas con un impacto significativo en la organización tiene la misma importancia para el género femenino que para el masculino. En suma, estos hallazgos ofrecidos del análisis de datos permitieron rechazar la hipótesis nula planteada para esta investigación, lo cual quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa que prueba que el género femenino tiene una orientación hacia los valores laborales extrínsecos.

Discusión de resultados

Los resultados de este estudio sugieren que sí existe una orientación del género hacia los valores laborales. Esto cobra sentido a partir de lo señalado en la teoría social, la cual menciona que hombres y mujeres adoptan valores diferentes que están sujetos a los papeles que desempeñan en la sociedad y a las experiencias de socialización a las que han sido sometidos durante su desarrollo (Eagly et al., 2020). En otras palabras, esto podría indicar que tanto hombres como mujeres poseen distintos intereses hacia su lugar de trabajo que varían de acuerdo con las situaciones, las culturas y los roles que se crean para dar respuesta a las demandas socioeconómicas del contexto donde crecen profesionalmente (Eagly y Wood, 2012; Ng et al., 2022).

Los hallazgos permitieron determinar que, si existe una orientación del género femenino hacia los valores laborales extrínsecos, un interesante aporte de esta investigación es que las mujeres fueron quienes presentaron mayor orientación por aspectos que están relacionados con obtener un alto salario y beneficios que satisfagan sus necesidades personales basadas en seguridad laboral, desempeño, equilibrio en su vida, acceso a la información, entre otras. Este resultado se considera novedoso porque difiere de investigaciones anteriores donde los hombres valoraban más las características extrínsecas debido a su personalidad competitiva, mayor propensión al riesgo, además de otorgar más valor al dinero y al poder (Karriker et al., 2021; Krahn y Galambo 2014; Masuda et al., 2023). Mientras que, de manera tradicional las mujeres han mostrado una orientación más hacia los valores intrínsecos debido a la falta de oportunidades para ascender u ocupar cargos con autoridad (Baranik et al., 2022), buscando eliminar las barreras que dificultan su avance en la empresa a través de alternativas de crecimiento y progreso (Maseda et al., 2023).

De igual forma, al analizar el porqué de esta variación en los resultados frente a los hallazgos presentados por otros autores, se podría considerar que las mujeres han modificado la manera de concebir el trabajo puesto que se han tenido que enfrentar a diferentes hitos en su vida personal y laboral, así como presenciar un movimiento que proclama una mayor igualdad en las ocupaciones derivadas de la transformación en el empleo y la educación (Eagly et al., 2020). Otro aspecto podría ser la fuerza que están tomando las iniciativas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres con el fin de erradicar el techo de cristal y darle paso a una posición laboral igualitaria entre géneros (Cárdenas-Angarita et al., 2020; Huang et al., 2021).

Por otro lado, los hallazgos de este estudio no permitieron comprobar la orientación del género hacia los valores laborales de orden intrínseco, sociales y de prestigio. Estos resultados probablemente se deben a que los roles de género han cambiado, es decir, las ocupaciones ya no guardan una relación con los estereotipos de hombre o mujer debido a la flexibilidad que ha surgido en los individuos para adaptarse a entornos laborales con mayor diversidad (Eagly y Wood, 2012).

Esto podría sugerir que ambos géneros valoran por igual ambientes organizativos donde puedan crecer, tener libertad para distribuir su tiempo y desarrollar sus habilidades (Bacher et al., 2022). De igual forma, aunque las mujeres han sido señaladas como más propensas a valorar un buen trabajo en equipo y el establecimiento de relaciones sociales (Lassleben y Hofmann, 2023), los hombres también podrían estar orientando sus valores hacia organizaciones que ofrecen un entorno laboral divertido en donde puedan poner en prácticas sus competencias. Con respecto a los valores de prestigio, se relacionan a los hombres con una mayor propensión por la búsqueda de estatus y ascenso en la jerarquía de la organización (Ng et al., 2022), no obstante, el rol de la mujer con el tiempo ha variado para darle acceso a ocupaciones con exigencias cognitivas y de prestigio laboral (Netchaeva et al., 2022). Esto podría ser consecuencia de mayores oportunidades en el mercado laboral, así como cambios en los valores y actitudes que acompañan los nuevos roles desempeñados en la sociedad.

En conjunto, estos resultados sugieren que existe en algunos casos una orientación del género hacia los valores laborales, así como cambios que durante años han caracterizado a hombres y mujeres, especialmente en los valores intrínsecos y extrínsecos. Sin embargo, estos hallazgos deben ser interpretados con cautela puesto que los individuos desarrollan una orientación hacia determinados valores a partir de experiencias culturales, condiciones económicas, avances tecnológicos, entre otras variables que pueden incidir en sus preferencias hacia el entorno laboral.

Conclusiones

Los valores laborales han sido examinados desde el ámbito académico y empresarial con intención de comprender con profundidad comportamientos y preferencias de los trabajadores hacia una organización. Desde esta perspectiva, esta investigación ahonda en la orientación que puede llegar a presentar el género hacia los valores laborales en un contexto específico de trabajo. Los resultados obtenidos son un aporte a la literatura latinoamericana que pretende incentivar la investigación en temas de recursos humanos, pero también fortalecer el avance ofrecido en el mundo académico por otros autores hasta el momento. Si bien se considera incipiente la publicación de nuevo conocimiento proveniente de esta región son diversos los esfuerzos que se realizan para contribuir a la contextualización de conceptos y teorías que puedan fortalecer el quehacer empresarial.

Por otro parte, obtener como hallazgo la orientación del género femenino hacia valores laborales extrínsecos y no comprobar diferencias en la orientación hacia valores intrínsecos, sociales y de prestigio, ofrece una guía sobre cómo han cambiado los roles de género en países latinoamericanos. Esto quiere decir que, posiblemente los esfuerzos por igualar condiciones laborales entre hombres y mujeres están impactando valores y actitudes hacia los trabajos y las organizaciones, dejando atrás los estereotipos tradicionales.

De esta manera, los resultados de este estudio permiten brindar varias conclusiones. Se considera que el aporte en la academia puede estar orientado hacia el método utilizado para llevar a cabo la investigación. Es decir que, tanto el instrumento como la técnica estadística implementada resultaron ser confiables para determinar si existía o no orientación del género hacia los valores laborales. Esto implica que otros autores pueden apoyarse de este trabajo para realizar sus estudios y a futuro ejecutar comparaciones que permitan perfilar las preferencias de los trabajadores en el contexto latinoamericano. Por otro lado, el sector empresarial podrá tomar como insumo estos resultados para ajustar o diseñar políticas de personal que se alineen a las expectativas e intereses de sus colaboradores tomando el género como una variable que proporciona distinción sobre los diferentes tipos de beneficios a implementar. No obstante, se sugiere tomar con precaución esta información debido a que los hallazgos podrían estar influenciados por elementos provenientes del ambiente donde se han desarrollado los participantes del estudio. En este caso, se recomienda examinar los valores laborales en cada organización y ajustar las prácticas de gestión humana de acuerdo con lo obtenido.

En cuanto a las limitaciones que presenta esta investigación pese a la rigurosidad con que se llevó a cabo, es necesario mencionar lo siguiente. En primer lugar, la muestra recogida de participantes se extrajo únicamente en Colombia, razón por la que sería interesante ampliar el alcance a otros países de Latinoamérica con el fin de ejecutar comparaciones que aporten a las distinciones realizadas por género en un contexto más global. Esto ampliaría la barrera del conocimiento en esta área y fortalecería la posición de estos países en materia de recursos humanos. En segundo lugar, el estudio es de corte transaccional lo que dificulta comprender si los valores laborales cambian a medida que las personas van creciendo o alcanzando niveles importantes en su desarrollo profesional. En este sentido, se sugiere llevar a cabo investigaciones de carácter longitudinal que provean datos sobre la etapa de la vida o de la carrera profesional de los trabajadores, con el fin de lograr un mayor ajuste entre lo que desea el individuo desde el plano personal y lo que espera la organización de él.

Finalmente, se sugiere abordar futuras investigaciones que sean complementarias al tema de valores laborales. En primera instancia, examinar si existen diferencias que puedan ser atribuidas a la generación a la que pertenece el individuo y que seguirían contribuyendo a la explicación del por qué hombres y mujeres presentan o desarrollan diferentes valores hacia su entorno laboral. De igual manera, analizar si estos valores pueden ejercer un impacto en el desempeño de la organización, así como examinarlos con variables actitudinales como el compromiso y la satisfacción. Estos alcances permitirían ampliar el conocimiento sobre las conductas y los comportamientos de los trabajadores en las empresas y su relación con los resultados organizativos.