INTRODUCCIÓN

El uso del plástico en la sociedad actual ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, especialmente con su aplicación en productos desechables [1]. Se estima que para el año 2050, la producción masiva de plástico alcanzará aproximadamente 12 mil millones de toneladas, según las proyecciones desde el siglo pasado [2]. Esta producción combinada con una gestión deficiente ha generado nuevas formas de contaminación plástica, llegando a los océanos y ocasionando repercusiones en los ecosistemas marinos [3].

Desde la década de 1970, cuando se documentó por primera vez la contaminación marina por plástico, se han encontrado partículas de este material en diversos entornos costeros y marinos, con tamaños que varían desde metros hasta micras [4]. Las partículas de hasta 5 mm, conocidas como microplásticos (MP), se encuentran comúnmente en el medio marino [5]. Los MP son fragmentos que miden entre 0,1 µm y 5 mm de diámetro, y provienen principalmente de la fragmentación de objetos más grandes, así como de desechos plásticos de uso cotidiano, como productos de limpieza y artículos de pesca [6]. Estos se clasifican según su tamaño, forma, color y composición polimérica, destacando entre ellos el polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno y poliestireno expandible (PS y PES), policloruro de vinilo (PVC), poliuretano (PU) y tereftalato de polietileno (PET) [7][8].

Los MP se encuentran amenazando la vida marina, ya que, por su diminuto tamaño y poca perceptibilidad son difíciles de retirar del océano, siendo motivo de preocupación para la salud humana debido a su persistencia en las cadenas alimentarias [9]. Estudios científicos han evidenciado los efectos adversos de la contaminación marina por MP, debido a que, una gestión inadecuada de estos afecta a la biodiversidad marina [10]. Se estima que, a escala mundial, más de 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos y tortugas marinas mueren cada año, a causa de la ingestión o enredo de estos plásticos, que incluyen pérdida de movilidad de las especies, abrasión, ausencia de estímulo para la alimentación, entre otros [11 [12]. Asimismo, en varias investigaciones se han reportado que más del 60% de las especies de aves marinas contienen MP en su tracto digestivo [13].

Estudios revelan que cada año se vierten un aproximado de 6,4 millones de toneladas de plásticos a los mares [14]. China es el mayor contribuyente de residuos MP con 370 toneladas, lo que equivale al 32% de la producción mundial del plástico calculado en el 2020; Europa reportó un total de 62 millones de toneladas de plásticos, donde el material más común fue el polipropileno [7]. Por su parte, México, Brasil, Argentina y Colombia representaron el 4% de la producción de productos plásticos en envases y películas en América Latina en 2018 [15], convirtiéndose en una considerable cantidad de residuos plásticos que llegan al mar procedentes de fuentes terrestres, los cuales pueden ser transportados por vientos fuertes, ríos, escorrentías de aguas pluviales y mareas, o descargarse directamente en ecosistemas acuáticos [16].

La presencia de MP en la región, originados tanto de fuentes locales como globales, tiene un impacto negativo significativo en la industria pesquera y en la seguridad alimentaria. En Ecuador, se ha observado un aumento alarmante en la generación de MP, con un 64% de los residuos encontrados en las playas siendo de origen plástico. Las investigaciones recientes se han centrado en los sistemas terrestres, marcando un cambio respecto a las indagaciones predominantemente marinas de hace menos de una década [17].

En el contexto ecuatoriano, se han llevado a cabo estudios sobre la contaminación por MP, revelando que la provincia de Manabí presenta el mayor índice de contaminación, con un 39%, seguida de Santa Elena con un 31%. En contraste, las provincias con menor contaminación incluyen Guayas (21%), Esmeraldas (22%) y las Islas Galápagos (19%). Estos datos confirman que la presencia de MP es resultado de actividades antropogénicas y destacan el riesgo que representan para las especies marinas, así como para la salud humana, debido al consumo de pescado contaminado [18].

En las playas de la provincia de Manabí, esta problemática también es evidente; puesto que, en un estudio realizado en la playa de San Jacinto, se comprobó la presencia de MP en tres áreas, determinando que la zona con mayor presencia de MP fue la pesquera, donde el 48% de estos eran de tipo fibra, mientras que, en las áreas de menor intervención y turística se destacó el MP de tipo película con 84% y 54%, con tamaños equivalentes a 1 mm, 2 mm y 5 mm [19].

La contaminación plástica es una preocupación creciente tanto en las áreas terrestres como en las acuáticas, la degradación lenta de MP y su consecuente acumulación en los ecosistemas es una amenaza importante para el ambiente, ya que, unos de los principales problemas de los productos plásticos es que tienen una vida útil muy corta y son desechables, sin embargo, persisten en el medio ambiente durante cientos de años sin apenas degradarse lo que impacta en los ecosistemas y al ser humano donde sus efectos aún son desconocidos [20]. En las zonas costeras, el estudio de los MP resulta fundamental para comprender la distribución de estos contaminantes y para establecer estrategias de educación ambiental que permitan disminuir el plástico en las playas y océanos [21]. En la actualidad la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo 14 “Vida Submarina” destaca el interés de “Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”. Esta meta plantea la importancia de prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, derivadas principalmente de las actividades terrestres y de la utilización de plásticos [14].

Las aguas de la playa de San Vicente tampoco se liberan de esta contaminación, sin embargo, la presencia de MP en esta playa podría amenazar la biodiversidad marina, la calidad del agua y la economía local, especialmente si los niveles de contaminación son significativos. Es esencial comprender la extensión y las fuentes de la contaminación por MP en esta área específica [22]. Se requiere un seguimiento a largo plazo de la contaminación de MP en las playas para comprender sus impactos ecológicos y orientar medidas de mitigación. En este contexto, se realizó este estudio para evaluar la presencia de MP en la playa de San Vicente, con el objetivo de comprender el alcance de la contaminación plástica que existe actualmente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se realizó en la playa de San Vicente en el sector Napo (0.9151° S de latitud y 80.7226° O de longitud); limita al norte con el Océano Pacífico y el cantón Jama, al sur con el estuario del Río Chone, al este con las parroquias San Antonio, del cantón Chone (Fig. 1). La investigación fue de tipo exploratoria descriptiva con enfoque cuali-cuantitativo. La caracterización de los tipos de MP se realizó en el laboratorio de microbiología ambiental de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM - MFL).

Muestreo en arena

El muestreo de arena se realizó sobre la línea pleamar, en la zona de pesca y turismo de la playa San Vicente, en Manabí [23], para lo cual se estableció 1 transecto con 10 puntos de muestreo, cada uno con dimensiones de 0,50 m por 0,50 m, separados por una distancia de 200 m siguiendo un proceso metodológico modificado, según Olaya (2020) [24]. Los transectos fueron georreferenciados utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en combinación con la aplicación Handy GPS. Para la recolección de muestras de arena se empleó una cuchara de aluminio a una profundidad de 10 cm, que fueron depositadas en fundas de 26,8 cm x 24,4 cm, siendo rotuladas identificando lugar, fecha, área, coordenadas y número de muestras [25][26]. Se sacó las muestras de arena a temperatura ambiente por 48 horas, para eliminar la humedad, asegurando que los MP no se adhieran a la arena.

Muestreo de agua superficial marina

El proceso de recolección se basó en los procedimientos establecidos para la captura de MP en la superficie del mar [26][19]. Se tomó 10 muestras por cada 200 m, utilizando una red que se sumergió y arrastró a una profundidad de 20 cm mientras se mantenía una velocidad constante de 2 nudos. En cada transecto, se retiró el copo de la red y se transfirió 1 L de muestra de agua a frascos de vidrio previamente esterilizados. Las muestras fueron etiquetadas con el número del transecto y almacenadas adecuadamente para su posterior análisis en el laboratorio, donde se realizó una evaluación exhaustiva para identificar y cuantificar la presencia de MP. Este enfoque metódico asegura la obtención de datos precisos y fiables sobre la concentración de MP en la superficie del mar.

Extracción de microplásticos en muestras de arena y agua superficial marina

Para la extracción de MP en la arena, se secó las muestras por dos días a temperatura ambiente [27], se sometieron a un primer tamizado con aberturas de 5 mm para eliminar partículas no deseadas. Para separar las partículas de MP de la arena, se tomaron submuestras y se colocaron en vasos de precipitación de 100 ml, a las cuales se agregó 80 ml de solución saturada de NaCl; dichas soluciones se agitaron adecuadamente durante 5 minutos y se dejaron en reposo por 20 minutos [28]. Finalmente, se colocó las submuestras en 4 tamices de acero inoxidable de 5 mm, 4 mm, 3 mm y 2 mm de tamaño de porosidad, no fue necesario utilizar un tamiz adicional para retener partículas de 1 mm, ya que cualquier partícula que pasara a través de la malla de 2 mm sería de menor tamaño.

Para la detección de MP en las muestras de agua superficial, se empleó el procedimiento de filtración al vacío, donde las muestras fueron filtradas a través de un papel filtro de microporo 102 y una vez secas se inspeccionaron mediante el estereomicroscopio [29]. A su vez, las partículas se colocaron en cajas Petri para su identificación y cuantificación de acuerdo a la Guía de Identificación de MP [30].

Separación y conteo de células de superficie en microplásticos utilizando agar marino

Para la separación de las células de la superficie del microplástico se aplicó en un agitador durante 10 minutos [27] [28] [31]. Una vez, extraídas las células, se empleó el método de siembra en la caja de Petri con Asa Drigraskly, luego se incubaron por 24 horas a temperatura de 20 °C para realizar el conteo utilizando Agar marino (Zobell), un reactivo que simula la concentración salina del mar.

Las placas de Petri se incubaron durante 24 horas a una temperatura constante de 20 °C, condiciones óptimas para el crecimiento y la proliferación de las células. Para el conteo y análisis de las células cultivadas, se utilizó Agar marino (Zobell), un medio de cultivo que simula la concentración salina del ambiente marino. Este tipo de medio es esencial para obtener resultados precisos, ya que proporciona un entorno que imita las condiciones naturales del hábitat marino, favoreciendo la viabilidad y el crecimiento de las células marinas. Este enfoque metodológico asegura una evaluación adecuada de las células que estaban presentes en la superficie de los MP, proporcionando datos relevantes sobre la contaminación microplástica y su impacto ambiental.

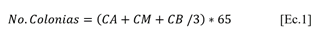

Para el cálculo de número de unidades formadoras de colonias (NMP UFC) se utilizó la siguiente ecuación Ec. 1:

Donde

CA: Cuadrante con carga alta

CM: Cuadrante con carga media

CB: Cuadrante con carga baja

Se realizaron dilución de las muestras que van de 10-1 hasta 10-5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Extracción de MP en la muestra de arena

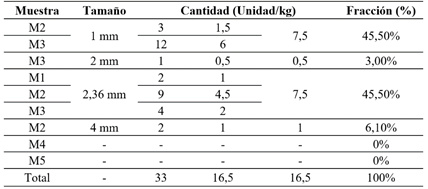

La Tabla 1 detalla los resultados de las cantidades de unidades de MP (< 5 mm) identificados en la arena de la playa de San Vicente.

Tabla 1 Cuantificación de microplásticos identificados en muestras de arena de la playa de San Vicente.

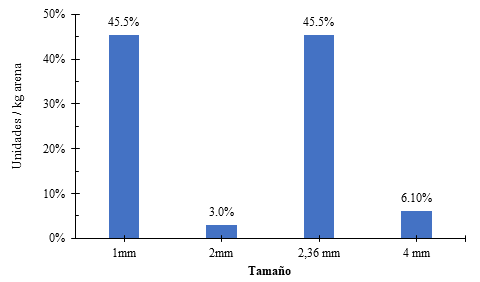

La playa de San Vicente mostró la presencia de MP con una concentración de 16,5 unidades/kg. Se identificaron cuatro grupos principales de tamaños de MP: 1 mm, 2 mm, 2,36 mm y 4 mm. Del total, el 45,5% correspondió a 7,5 unidades/kg de 2,36 mm y el 6,1% a 1 unidad/kg de MP (véase Fig. 1 para detalles específicos de la distribución porcentual de cada tamaño de plástico según la información recolectada en campo). Los resultados son comparables a los reportados en una playa turística al sur del Mar Caribe, Estado Sucre, Venezuela donde se registró una concentración de 6,81 unidades/kg de arena [32]. Por su parte, se encontraron 158 partículas del MP (1-5 mm) /kg de arena en las playas del Lago Titicaca, Puno [33].

Estudios recientes han confirmado que los MP representan una amenaza significativa para el medio ambiente y la vida marina. Su persistencia y capacidad para acumularse en los ecosistemas acuáticos plantean serios riesgos [34], ya que, estas partículas pueden ser ingeridas por organismos marinos, que van desde peces hasta aves y mamíferos marinos [35]. Esta ingestión puede provocar obstrucción digestiva, disminución en la alimentación y absorción de nutrientes, además de facilitar la transferencia de contaminantes químicos asociados al plástico a través de la cadena alimentaria [36].

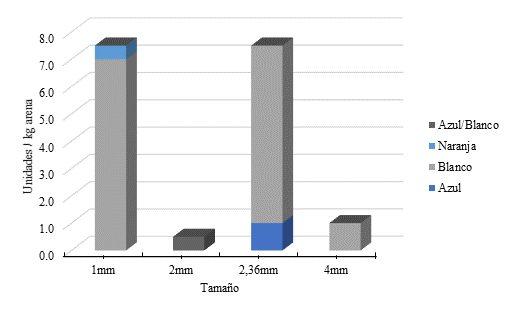

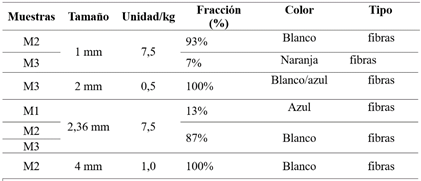

En la Tabla 2 y de acuerdo con la Fig. 3, se observan las fracciones correspondiente a cada coloración de MP clasificados por el tamaño de partículas de 1 mm a 4 mm obtenidas en las muestras de arena de la playa de San Vicente.

Tabla 2 Cuantificación de microplásticos (<5mm) identificados por coloración en la muestra de arena de la playa de San Vicente.

Los resultados indican que existe una mayor concentración de MP de color blanco, especialmente en los tamaños 1 mm y 2,36 mm, con valores de 7 y 6,5 unidades/kg de arena. Asimismo, se muestra una cantidad de 1 unidad/kg de MP de color azul y blanco con tamaños de 2,36 mm y 4 mm. Finalmente, se registra una menor presencia de MP de color naranja (7%) de 1 mm y blanco/azul de 2 mm, con valores de 0,5 unidades/kg de arena. Con respecto al tipo, se encontró fibras de MP en las muestras estudiadas.

En las Islas Canarias, Tenerife, el color predominante fue el blanco con un porcentaje del 44,6%, también destacaron MP transparentes (28,1%), amarillo (13,7%) y azul (0,7%) [3]. Asimismo, en las investigaciones de Diez, D. et al (2023) y Segarra, D. (2023) [23] y [37] predominó el color blanco y el azul. El color azul, puede deberse a los plásticos provenientes de hilos de pescas, que suelen ser confundidos por las especies marinas con sus alimentos [38], tal es el caso de las tortugas marinas, que han presentado plásticos de color verde y negro en el tracto gastrointestinal. Cabe destacar, que en la actualidad los polímeros como polietileno y polipropileno, son los plásticos más consumidos por las especies marinas [39].

El color de los MP puede variar dependiendo de la manera que ingresan a las playas, además, factores como el sol, viento y microorganismos, van degradando estos plásticos y consecuentemente cambia su color [40]. En cuanto al tipo, algunos estudios señalan que las fibras plásticas son las más abundantes en el océano, ya que, son principalmente provenientes de residuos de redes de pescas e industrial textil [41] [42]. Existen evidencias de que diferentes niveles de fauna marina ingieren este tipo de MP, siendo su presencia en el ambiente algo perjudicial [43].

Extracción de microplásticos en la muestra de agua

En el análisis de las muestras de agua de mar, no se detectó la presencia de MP, lo que sugiere un nivel de contaminación en este medio específico inferior al esperado. Este hallazgo es significativo, ya que indica una posible eficacia en la gestión de residuos en la zona analizada o una menor introducción de contaminantes plásticos en el entorno marino en comparación con otras áreas. La ausencia de MP en el agua de mar destaca la importancia de continuar monitoreando y evaluando la calidad del agua para preservar la salud de los ecosistemas marinos.

Separación y conteo de células de superficie en MP utilizando agar marino

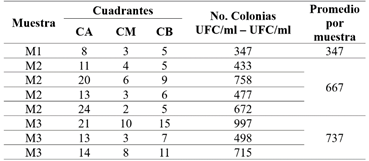

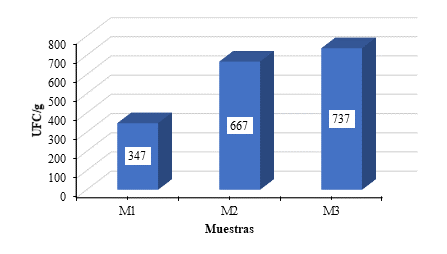

De acuerdo con los datos proporcionados del recuento de colonias formadoras (UFC/g) para tres muestras de arena (M1, M2 y M3), se observó que todas mostraron morfología de Bacillus sp; además, presentaron tinción de Gram positivas, sin endospora (Fig. 4), estas bacterias son conocidas por su capacidad para degradar diversos compuestos, lo que les permite colonizar diferentes nichos ecológicos. Los MP ofrecen una superficie rica en nutrientes que puede servir como hábitat para la colonización bacteriana. Las características físicas y químicas de los MP influyen en la adherencia y crecimiento de bacterias como Bacillus.

Estudios han reportado qué Bacillus pueden degradar ciertos tipos de plásticos, actuando como agentes potenciales en la bioremediación de ambientes contaminados por MP. Por ejemplo, B. cereus y B. subtilis han sido aislados de MP en muestras de agua y sedimento, lo que sugiere su adaptación a estos contaminantes [44] [45].

En la Tabla 3 se presenta el número de unidades formadoras de colonias cuantificadas en las muestras de arena según la Ecuación 1.

Los resultados muestran una notable variabilidad en el número de colonias formadoras entre las muestras M1, M2 y M3. Mientras que la muestra M1 presenta el menor conteo con 347 UFC/g, la muestra M3 alcanza el mayor número con 737 UFC/. Esta diferencia puede ser atribuida a varios factores potenciales, como las condiciones de almacenamiento de las muestras, la naturaleza específica de las fuentes de las muestras y las técnicas de cultivo utilizadas en el laboratorio [46]. Investigaciones previas han demostrado que la superficie y el tamaño de los MP afectan la adherencia y el desarrollo de biopelículas microbianos [47] [48].

Además, las actividades antropogénicas juegan un papel crucial en la formación y desarrollo de la biopelícula bacteriana sobre los MP. En particular, en la playa La Libertad se evidenció una mayor carga bacteriana, la cual parece estar asociada a las actividades relacionadas con el desembarco de botes de pesca artesanal [49]. Esto sugiere que las prácticas humanas en áreas costeras pueden incrementar la concentración de MP y, por ende, el potencial para el crecimiento bacteriano en estos ambientes.

De manera coherente, un estudio titulado “Perfiles de ensamblajes bacterianos a partir de MP en ambientes costeros tropicales” encontró que las playas con mayor actividad antropogénica tendían a exhibir una menor diversidad en las comunidades bacterianas [50]. Este resultado implica que, aunque la actividad humana puede aumentar la carga bacteriana total, también puede reducir la diversidad de especies bacterianas presentes. Esto podría deberse a que las condiciones antropogénicas favorecen ciertos grupos bacterianos sobre otros, afectando así la estructura general de las biopelículas bacterianos.

En resumen, los hallazgos sugieren que las actividades humanas no solo influyen en la cantidad de bacterias asociadas a los MP, sino también en la composición y diversidad de las comunidades bacterianas. Estos efectos deben ser considerados al evaluar el impacto ambiental de los MP y las estrategias para mitigar su influencia en los ecosistemas costeros.

CONCLUSIONES

La presencia de MP en las playas de Ecuador constituye una problemática que requiere de atención, debido a que, este tipo de contaminación es una amenaza constante para la biodiversidad marina. En el estudio se determinó presencia de MP de tamaño 1 mm a 4 mm que son provenientes de las actividades antropogénicas desarrollada en la playa de San Vicente.

En conclusión, el análisis de las muestras de arena ha revelado una significativa concentración de microorganismos, con valores de Unidades Formadoras de Colonias (UFC/g) que indican un entorno propenso a la actividad microbiana. Estos resultados subrayan la necesidad de investigar no solo la cantidad, sino también la diversidad de las comunidades bacterianas asociadas a los MP. Finalmente, se vislumbran las perspectivas para la degradación de MP mediante microbios y las direcciones de investigación futuras.

Se requiere de la ejecución de políticas públicas que limiten el uso excesivo de plásticos y, además, de una educación ambiental ciudadana que permita implementar acciones ante la contaminación por plásticos en las playas de Ecuador.

[1][2][3]

uBio

uBio