Introducción

Existe un amplio consenso científico en que el fenómeno del cambio climático es un hecho inequívoco, causado principalmente por la acción del hombre. La atmósfera y el océano se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado, y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Los efectos adversos del cambio climático son considerados como amenazas cuyos impactos pueden poner en riesgo el desarrollo de los países, el bienestar humano y la integridad ecosistémica a nivel mundial, en un escenario en el que numerosas especies vegetales y animales, debilitadas ya por la contaminación y la pérdida de hábitat, no sobrevivirán los próximos años (Galbraith et al. 2014; Moser, Jeffress y Boesch 2012; Reyes-García et al. 2020).

La vulnerabilidad al cambio climático se define como la propensión o predisposición a verse afectados de manera adversa e indica que abarca una variedad de conceptos y elementos, incluyendo la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para hacer frente al cambio climático y adaptarse (IPCC 2014). Por lo cual, la adaptación al cambio climático es un proceso de ajuste al clima y sus efectos actuales o esperados. En sistemas humanos, la adaptación busca moderar o evitar impactos negativos, mientras en algunos sistemas naturales, intervenciones del hombre podrían facilitar los ajustes al clima y sus efectos esperados (Martens, McEvoy y Chang 2009).

La resiliencia es la capacidad de un sistema para mantener sus relaciones y funciones esenciales luego de sufrir una perturbación (Folke et al. 2010). Así, mediante la capacidad adaptativa, la resiliencia es considerada la propiedad y el fundamento de los sistemas sustentables (Folke et al. 2010). Las prácticas humanas ligadas al uso de la naturaleza constituyen el conocimiento ecológico acumulado con saberes y prácticas adquiridas a través de la experiencia directa con el medio ambiente, que responde flexiblemente a cambios socioambientales y que se perpetúa por transmisión cultural (Berkes, Colding y Folke 2000).

La etnobiología es una disciplina amplia, que busca entender los procesos de integración de los grupos humanos con los recursos naturales vivos de su entorno, haciendo énfasis en la forma en que ese mundo natural es percibido, conocido y clasificado por diversas culturas (Begossi 1993; Begossi et al. 2008). El conocimiento ecológico local y tradicional puede contribuir de manera importante a detectar los impactos del cambio climático global en los sistemas biológicos y socioeconómicos locales (García-del-Amo, Mortyn y Reyes-García 2020).

En las costas del sur de Chile, existen humedales marinos reconocidos como de importancia internacional para la conservación de aves playeras migratorias. Estos humedales marinos ocupan una ubicación estratégica en la Ruta Migratoria del Pacífico de las Américas, proporcionando áreas de alimentación para miles de aves playeras migratorias (Andres et al. 2009; Delgado et al. 2022). La mayoría de estos humedales marinos poseen reconocimientos internacionales como sitios IBA (Important Bird and Biodiversity Area) y sitios RHRAP (Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras). Recientemente, algunos de estos valiosos ecosistemas han sido declarados oficialmente como Santuarios de la Naturaleza e incorporados al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado de Chile.

Entendiendo la creciente necesidad de generar estrategias locales para la gobernanza de estos humedales marinos, en un contexto global de cambio climático, es crucial indagar en los conocimientos y prácticas locales de cada sitio, y su articulación entre sí. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la etnobiología de dos humedales marinos del sur de Chile, identificando indicadores locales de impacto del cambio climático, mediante el análisis del conocimiento ecológico local.

Metodología

Descripción de los humedales marinos estudiados

Se trabajó en los humedales marinos de Coihuín (comuna de Puerto Montt) y de Maullín (comuna de Maullín), ubicados en la Provincia de Llanquihue, en la Región de Los Lagos, sur de Chile (mapa 1). Ambos lugares son sitios de importancia para la conservación de aves playeras migratorias y forman parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

Mapa 1 Ubicación geográfica de los humedales marinos de Coihuín (1) y Maullín (2), en la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, sur de Chile

El humedal de Coihuín se ubica en el lado oeste de la desembocadura del río Chamiza al mar interior del Seno de Reloncaví. El río Chamiza se origina desde el lago Chapo, en los faldeos del volcán Calbuco y recorre 35 km hasta su desembocadura al mar, conformando un sistema estuarino que origina el humedal marino. Este humedal se caracteriza por una extensa planicie intermareal habitada por un valioso patrimonio biocultural, que está amenazado principalmente por efectos directos e indirectos de la urbanización no planificada (Cursach y Delgado 2021). Dentro de este humedal se trabajó en las localidades de Coihuín, Pelluhuín y Pelluco.

El humedal marino de Maullín es un sistema costero integrado por diversas localidades del gran estuario del río Maullín. El río Maullín se origina desde el lago Llanquihue y recorre 85 km hasta su desembocadura al mar, posee un valioso patrimonio biocultural y diversidad de ecosistemas que protege el Santuario de la Naturaleza Humedales del río Maullín (Cursach y Delgado 2023). Dentro del gran estuario del río Maullín, se trabajó en las localidades de Pasaje Amortajado y Ribera norte.

Obtención y análisis de la información

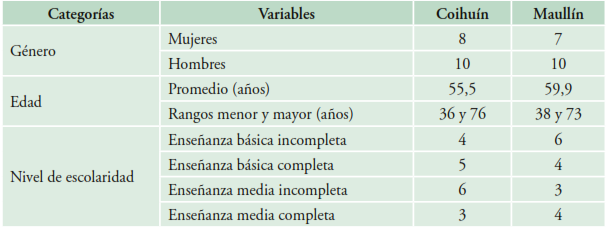

Entre noviembre de 2022 y marzo 2023, se realizaron 35 entrevistas a personas que habitan y utilizan los humedales marinos de Coihuín y Maullín. Mediante el consentimiento informado, se desarrollaron 18 entrevistas en Coihuín y 17 en Maullín. Las entrevistas fueron del tipo semiestructuradas, con una pauta de preguntas ordenadas por información sobre uso de espacios y especies, propiedades medicinales y usos diversos. De manera complementaria, se utilizó la metodología LICCI (Local Indicators of Climate Change Impacts) para identificar observaciones locales del cambio climático, describiendo la observación, lo que creen que está impulsando ese cambio y cómo hacen para afrontarlo/adaptarse (Reyes-García et al. 2016; Reyes-García et al. 2019). La edad promedio de las personas entrevistadas fue cercana a 58 años, la proporción de géneros fue de 43% mujeres y de 57% hombres (tabla 1).

Tabla 1 Información descriptiva de las personas entrevistadas en cada humedal marino Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

La información fue ordenada para cada persona y humedal, construyendo listados de los usos y especies utilizadas, herramientas y/o artes de pesca, especies con propiedades medicinales y su aplicación, los cambios ambientales observados. Para cada humedal, se determinó la frecuencia de ocurrencia relativa (FO) de cada especie, herramienta y observación de cambio ambiental, mediante el número de veces en que estuvo presente respecto al total de entrevistas realizadas, expresando su valor en porcentaje. Se utilizó el coeficiente de similitud de Jaccard para conocer el grado en que ambos humedales son semejantes en cuanto a las especies utilizadas, herramientas y cambios ambientales. El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición (Moreno 2001).

Por otra parte, los cambios ambientales observados fueron agrupados mediante la clasificación del árbol LICCI, para la identificación de indicadores locales de impacto del cambio climático. El árbol tiene su origen en una revisión exhaustiva de artículos científicos que documentan este tipo de observaciones, adoptando un lenguaje simple que reduce su complejidad (LICCI 2023).

Análisis y resultados

En ambos humedales, la principal actividad laboral de los(as) entrevistados(as) es la recolección de orilla (de algas y mariscos) y cultivo del alga Pelillo (Gracilaria chilensis, ahora nombrada Agarophyton chilense). En Maullín, se suma también la pesca y el buceo. En general, las actividades se desarrollan durante todo el año y principalmente en momentos de marea baja.

Con respecto a la diversidad de recursos recolectados y pescados en cada humedal, se registraron 10 especies utilizadas en Maullín y siete en Coihuín (tabla 2). El grado de similitud de las especies utilizadas en ambos humedales fue bajo (IJ= 0,3). Sin embargo, en ambos humedales el principal recurso utilizado es el alga Pelillo (tabla 2). Esta alga es recolectada para ser vendida a intermediarios, que luego la entregan a plantas manufactureras de la industria alimenticia, de cuidado personal y farmacéutica. En Coihuín, también destacan otras especies utilizadas como la Almeja (Venus antiqua) y Navajuela (Tagelus dombeií) (tabla 2). No así en Maullín, donde el Pelillo destaca con mayor exclusividad.

Tabla 2 Especies de algas, invertebrados y peces utilizados, señalando su frecuencia de ocurrencia relativa (FO) en las entrevistas realizadas en cada humedal marino estudiado

| Tipo | Especies | FO (%) | |

|---|---|---|---|

| Coihuín | Maullín | ||

| algas | Cochayuyo (Durvillaea antarctica) | 11,7 | |

| Luche (Porphyra columbina) | 11,7 | ||

| Pelillo (Agarophyton chilensis) | 94,4 | 76,4 | |

| Mariscos | Almeja (Venus antiqua) | 61,1 | 11,7 |

| Chorito (Mytilus chilensis) | 11,1 | ||

| Choro (Choromytilus chorus) | 5,8 | ||

| Navajuela (Tagelus dombeií) | 44,4 | 5,8 | |

| Palo-palo (Argobuccinum pustulosum) | 5,5 | ||

| Piure (Pyura chilensis) | 5,8 | ||

| Rulama (Fissurella sp.) | 5,8 | ||

| Tumbao (Semele solida) | 5,5 | ||

| Peces | Pejerrey (Odontesthes regia) | 5,8 | |

| Robalo (Eleginops maclovinus) | 11,1 | 5,8 | |

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, las actividades de recolección de algas, mariscos y pesca de orilla son realizadas utilizando variadas herramientas (tabla 3). El grado de similitud de estas en ambos humedales es bajo (IJ= 0,3). Las herramientas más utilizadas en Coihuín son el balde, el carretón tirado a caballo y el rastrillo (tabla 3). Su extensa planicie intermareal es recorrida mediante carretones tirados a caballo, en caso contrario se camina, llevando un balde plástico (normalmente de 20 litros) para transportar los mariscos recolectados, mientras que el rastrillo es utilizado para recoger y reunir algas. Por otra parte, las herramientas más utilizadas en Maullín son la araña de metal (tridente con número variable de ganchos, que atado a una soga es lanzado al agua), la horqueta y la carretilla de mano (tabla 3). La geomorfología del río Maullín facilita la navegación en el humedal, lo que permite recolectar Pelillo desde un bote mediante el lance de una araña de metal. En la playa, se utiliza la horqueta para recoger algas y cargarlas a la carretilla de mano, para ser transportadas a la zona de secado.

Tabla 3 Herramientas utilizadas en las actividades de recolección de algas, mariscos y pesca de orilla, señalando su frecuencia de ocurrencia relativa (FO) en las entrevistas realizadas en cada humedal marino estudiado

| Artes de pesca | FO (%) | ||

|---|---|---|---|

| Coihuín | Maullín | ||

| Araña de metal | 47,1 | ||

| Balde | 66,6 | ||

| Canastillo | 5,8 | ||

| Carretilla | 27,7 | 22,2 | |

| Carretón | 61,1 | ||

| Gancho de mano | 5,5 | 11,7 | |

| Horquilla | 27,7 | 5,8 | |

| Lienza de pescar y anzuelo | 17,6 | ||

| Mallas | 16,6 | 11,7 | |

| Orqueta | 16,6 | 29,4 | |

| Pala | 5,5 | 5,8 | |

| Palde o paleta | 27,7 | ||

| Quiñe | 17,6 | ||

| Rastrillo | 44,4 | ||

| Redes de pesca | 17,6 | ||

| Sacos | 17,6 | ||

| Tractor | 16,6 | ||

| Traje de buceo | 17,6 | ||

| Uñita | 11,1 | ||

Fuente: elaboración propia.

Se identificó un total de 24 especies de plantas, algas y animales reconocidos localmente por sus propiedades medicinales (tabla 4). De estas, 10 fueron reconocidas en Coihuín y 21 en Maullín, observando un bajo grado de similitud de especies entre ambos humedales (IJ= 0,28). Sin embargo, el alga Huiro o Sargazo (Macrocystis pyrifera) fue la especie más frecuentemente reconocida en ambos humedales (tabla 4).

Tabla 4 Plantas, algas y animales reconocidos por sus propiedades medicinales, señalando su frecuencia de ocurrencia relativa (FO) en las entrevistas realizadas en cada humedal marino estudiado

| Especies | FO (%) | ||

|---|---|---|---|

| Coihuín | Maullín | ||

| Agua de mar | 5,8 | ||

| Almeja (Venus antiqua) | 5,5 | ||

| Apio de mar (Apium prostratum) | 5,8 | ||

| Borraja (Borago officinalis) | 5,8 | ||

| Chicoria de mar (Chondracanthus chamissoi) | 5,8 | ||

| Cochayuyo (Durvillaea antarctica) | 5,5 | 23,5 | |

| Cola de zorro (Cortaderia rudiuscula) | 5,8 | ||

| Huella (Corynabutilon vitifolium) | 11,7 | ||

| Lamilla (Ulva taeniata) | 16,6 | ||

| Lechuga de mar (Ulva lactuca) | 5,8 | ||

| Limpiaplata (Equisetum bogotense) | 5,8 | ||

| Luche (Porphyra columbina) | 11,1 | 5,8 | |

| Luga (Gigartina skottsbergii) | 5,5 | 5,8 | |

| Matico (Buddleja globosa) | 5,5 | 5,8 | |

| Menta o hierbabuena (Mentha spicata) | 5,5 | 11,7 | |

| Nalca (Gunnera tinctoria) | 5,8 | ||

| Ostra (Ostrea chilensis) | 5,8 | ||

| Pata de caballo (Tussilago farfara) | 5,8 | ||

| Pelillo (Agarophyton chilense) | 11,1 | 17,6 | |

| Piure (Pyura chilensis) | 17,6 | ||

| Poleo (Mentha pulegium) | 5,8 | ||

| Salicornia (Sarcocornia neei) | 22,2 | ||

| Sargazo (Macrocystis pyrifera) | 55,5 | 64,7 | |

| Siete venas (Plantago lanceolata) | 11,7 | ||

Fuente: elaboración propia.

Existe un importante conocimiento de las propiedades medicinales de plantas, algas y animales que habitan ambos humedales marinos (tabla 5). Entre las diferentes propiedades medicinales, destacaron las especies utilizadas como antiséptico, analgésico y antiinflamatorio, para el tratamiento de dolencias ocasionadas en las actividades de recolección de algas, mariscos y pesca de orilla.

Tabla 5 Descripción del conocimiento local sobre especies con propiedades medicinales, su preparación y aplicación, en los humedales marinos de Coihuín y Maullín, en el sur de Chile

| Especies | Propiedades | Preparación | Aplicación |

|---|---|---|---|

| Agua de mar | Para aliviar dolencias musculares e infecciones en la piel. | Se entibia. | Mediante friega. |

| Almeja | Afrodisíaco. | Toda su carne cruda o cocida. | Comestible. |

| Apio marino | Para regular la diabetes. | Se hierve toda la planta. | Infusión. |

| Borraja | Para inducir la menstruación | Se hierve la hoja. | Infusión. |

| Chicoria de mar | Para reumatismo, tendinitis y fatiga muscular. | Se calienta la fronda del alga. | Cataplasma. |

| Cochayuyo | Diurético y adelgazante. Regula el colesterol y para el corazón. Para morder y fortalecer los dientes de niños. | Toda el alga se seca, se muele y se sirve como un café. Cocida se prepara en ensaladas. | Se bebe y se come. |

| Cola de zorro | Como anestésico. Para controlar infecciones y dolencias. | Se hierve la hoja. | Infusión. También se aplica en la zona afectada. |

| Huella | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. | Se hierve la hoja. | Infusión. |

| Lamilla | Como alimento y también abono para la huerta | Toda el alga fresca. | Comestible. |

| Lechuga de mar | Para humectar la piel del rostro y cuerpo. | Se hierve toda el alga, luego se exprime hasta obtener una pasta tipo crema. | A base de crema. |

| Limpiaplata | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. | Se hierve la hoja. | Infusión. |

| Luche | Para bajar el colesterol. | Toda el alga es cocida. | Comestible. |

| Luga | Alga de interés para la industria cosmética y de farmacias. | Las plantas de proceso a las cuales se les vende el alga extraen su gel. | Diferentes productos derivados. |

| Matico | Cicatrizante de heridas. | Se hierve la hoja. | Infusión. También se aplica en la zona afectada. |

| Menta o hierbabuena | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. Para aliviar dolores estomacales. | Se hierve la hoja. También se mastica hasta formar una pasta. | Infusión. También se aplica en la zona afectada. |

| Nalca | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. | Se hierve la raíz. | Infusión. |

| Ostra | Afrodisíaco. | Toda su carne cruda o cocida. | Comestible. |

| Pata de caballo | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. | Se hierve la hoja. | Infusión. |

| Pelillo | Alga de interés para la industria de alimentos, cosmética y de farmacias. | Las plantas de proceso a las cuales se les vende el alga extraen su gel. | Diferentes productos derivados. |

| Piure | Afrodisíaco. También para bajar el colesterol. | Toda su carne cruda o cocida. | Comestible. |

| Poleo | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. | Se hierve la hoja. | Infusión. |

| Salicornia | Antiinflamatorio, anticancerígeno, Vit E, Vit C, fuente de sal natural y aporte de minerales. | Se usa la parte alta de la planta, cruda y sin la raíz. | Comestible. |

| Sargazo | Analgésico y antiinflamatorio. Se utiliza para tratar esguinces, tendinitis, reumatismo, contracturas y dolores en articulaciones. | Se utiliza la fronda del alga. Se entibia sobre la estufa o una olla, para que suelte una secreción viscosa y se aplica caliente o tibio. | Cataplasma. También se envuelve la articulación utilizando el alga como una venda, que luego de enfriar y secarse, aprieta y centra los huesos. |

| Siete venas | Antiséptico, analgésico y antiinflamatorio. | Se hierve la hoja. | Infusión. |

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, se identificó un total de 38 indicadores locales de impacto del cambio climático (tabla 6). De estos, ambos humedales comparten 17 indicadores locales relacionados con el aumento de la temperatura promedio del aire y de la temperatura superficial del mar, cambios en la superficie de la línea de costa, aumento de la contaminación, pérdida de la abundancia de especies marinas y disminución de la productividad de praderas de Pelillo (tabla 6).

Tabla 6 Indicadores locales de impacto del cambio climático (LICCI), identificados mediante las observaciones de cambio ambiental, señalando su frecuencia de ocurrencia relativa (FO) en las entrevistas realizadas en cada humedal marino estudiado

| Sistema | Subsistema | Elemento impactado | LICCI | FO (%) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Coihuín | Maullín | |||||

| Climático | Temperatura | Temperatura media | Cambios en la temperatura media | 16,6 | 23,5 | |

| Cambios en la intensidad del sol | 5,5 | 5,8 | ||||

| Temperaturas extremas | Cambios en la frecuencia de días con heladas | 5,8 | ||||

| Precipitación | Precipitación media | Cambios en el promedio de lluvia | 11,1 | 5,8 | ||

| Sequia | Cambios en la frecuencia de eventos de sequía | 11,7 | ||||

| Distribución, variabilidad y predictibilidad de la lluvia | Cambios en la frecuencia de lluvia irregular | 5,8 | ||||

| Masas de aire | Viento | Cambios en la fuerza o velocidad del viento | 11,1 | 5,8 | ||

| Cambios en la frecuencia de tormentas de viento | 5,5 | 5,8 | ||||

| Eventos estacionales | Duración y ritmo de las estaciones | Cambios en el ritmo (comienzo o término) de las estaciones | 5,5 | |||

| Físico | Sistema físico marino (océano & mar) | Temperatura del mar | Cambios en la temperatura superficial del mar | 38,8 | 17,6 | |

| Aumento del nivel del mar | Cambios en el nivel de mareas | 5,8 | ||||

| Cambios en el nivel del mar | 5,5 | 11,7 | ||||

| Erosión o sedimentación costera | Cambios en superficie de línea de costa, pérdida o aparición de playas | 16,6 | 47,1 | |||

| Cambios en la estructura del suelo de playas | 11,1 | |||||

| Cambios en la erosión de orillas | 5,5 | |||||

| Cambio del color, olor y compactación del sedimento | 66,6 | 11,7 | ||||

| Condición del agua marina | Cambios en la contaminación del mar | 50 | 5,8 | |||

| Corrientes marinas | Cambios en la velocidad de corrientes marinas | 11,7 | ||||

| Cambios en la dirección de corrientes marinas | 11,7 | |||||

| Sistema físico de agua dulce (aguas continentales) | Caudal medio del río | Cambios en nivel del agua en ríos | 5,5 | 5,8 | ||

| Cambios en la profundidad del agua en ríos | 17,6 | |||||

| Disponibilidad/calidad de agua dulce | Cambios en la disponibilidad de agua dulce | 17,6 | ||||

| Cambios en la contaminación del río | 11,1 | 17,6 | ||||

| Temperatura del agua de ríos | Cambios en temperatura de agua de ríos | 11,7 | ||||

| Erosión y sedimentación de orillas de ríos | Cambios en la frecuencia de sedimentación de orillas de ríos | 23,5 | ||||

| Biológico | Sistema biológico marino | Abundancia de especies marinas | Cambios en la abundancia de animales marinos excluyendo peces (mamíferos, aves, crustáceos, etc.) | 38,8 | 23,5 | |

| Cambios en la abundancia de algas y pastos marinos | 55,5 | 23,5 | ||||

| Cambios en la abundancia de peces marinos | 38,8 | 17,6 | ||||

| Desaparición de especies marinas | 44,4 | |||||

| Enfermedades/pestes/mortalidad de especies marinas | Cambios en el tamaño de especies marinos | 11,1 | ||||

| Cambios en la frecuencia de parásitos en especies marinas | 11,1 | |||||

| Cambios en la mortalidad de especies marinas | 38,8 | 5,8 | ||||

| Fenología de especies marinas | Cambios en la coloración de la concha | 5,5 | ||||

| Fauna silvestre de agua dulce | Especies de agua dulce exóticas invasoras | Cambios en la abundancia u ocurrencia de especies de agua dulce declaradas como invasoras | 5,5 | |||

| Cambio de cobertura terrestre y degradación de la tierra | Degradación de hábitat | Pérdida de elementos específicos del paisaje | 5,5 | |||

| Humano | Acuicultura (marina & agua dulce) | Productividad y calidad de la acuicultura | Cambios en la productividad de la acuicultura | 50 | 11,7 | |

| Pesca artesanal | Productividad y calidad de la pesca artesanal | Cambios en la productividad de la pesca artesanal | 5,5 | |||

| Población humana | Crecimiento poblacional y urbanización | Cambios en la cantidad de habitaciones y personas | 5,5 | |||

Fuente: elaboración propia.

En el humedal de Coihuín se identificaron 28 indicadores locales de impacto del cambio climático (tabla 6). Los indicadores con mayor frecuencia son el cambio del color, olor y compactación del sedimento del humedal, seguido por la disminución en la abundancia de algas, aumento en la contaminación del mar y desaparición de especies marinas (tabla 6). Estos cambios locales son percibidos como los efectos causados por la contaminación que recibe la mar, especialmente, en los últimos 20 años, por actividades humanas que ocurren fuera del humedal.

Tal como la instalación de una planta de industria pesquera en la ribera del río Chamiza, centros de cultivo de salmón y el emisario submarino de aguas sanitarias de Puerto Montt. Otra causa asociada a los cambios en el humedal es la disminución del caudal del río Chamiza, luego de la construcción de una barrera en su naciente del lago Chapo, el año 1988. La arena o sedimento del humedal se tornó barroso y hediondo, pasó de tener un tono claro a otro oscuro, afectando las especies que habitan la planicie intermareal. Una de estas es el Camarón (Betaeus truncatus), que destaca por construir galerías en el sustrato del humedal, favoreciendo la oxigenación del sedimento y condiciones favorables para hábitat de algas y mariscos.

En el humedal de Maullín se identificaron 27 indicadores locales de impacto del cambio climático (tabla 6). Los indicadores con mayor frecuencia son los cambios en la superficie de la línea de costa, pérdida o aparición de playas, seguido por el aumento en la frecuencia de sedimentación de orillas de ríos y cambios en la abundancia de especies marinas (tabla 6). Las causas de estos cambios se perciben como el resultado del terremoto del año 2010 y el uso intensivo de cerquillos (i.e., varas de madera enterradas en el río) para delimitación de parcelas de cultivo del alga Pelillo. Se formaron embancamientos de sedimento en el fondo del río, aumentando los bancos de arena y cambiando el patrón de las corrientes de marea. En el sector de Ribera norte, el nivel del mar se elevó cerca de medio metro y disminuyó el movimiento de las aguas, favoreciendo el aumento de la temperatura y provocando la aparición de algas (e.g., Rizoclonium riparium) que afectan negativamente la producción de Pelillo.

En cuanto a las medidas que se han tomado para afrontar y adaptarse a estos cambios ambientales locales, en ambos humedales son casi nulas. Las pocas acciones han sido capacitar a los(as) recolectores(as) para sembrar Pelillo y la entrega de líneas o cuelgas con semillas del alga (por instituciones públicas y privadas). Las demandas locales involucran aspectos de fiscalización para buenas prácticas ambientales en la zona costera, que controlen la contaminación, el relleno de humedales y el tránsito de vehículos motorizados en la playa. También se resalta la necesidad de estudios sobre la contaminación del ambiente, sus causas y efectos, junto con una mayor proactividad de las autoridades para planificar la adaptación local al cambio climático.

Finalmente, las personas entrevistadas sugirieron medidas aplicables para adaptarse a los cambios locales en cada humedal. En Coihuín, ante la disminución de la abundancia de especies marinas, es necesario evitar el uso del rastrillo como herramienta para recolectar algas, manteniendo el uso tradicional de la horqueta. Dado que la horqueta es selectiva con individuos de talla mayor, permitiendo que los de menor talla continúen su desarrollo en el humedal. Para el caso de Maullín, ante los cambios en la superficie de la línea de costa y aparición de playas, es necesario retirar los cerquillos que delimitan las parcelas de cultivo de Pelillo en el río. Dado que estos atrapan, retienen y acumulan sedimentos, generando bancos de arena que obstruyen el río.

Discusión

Existe un importante conocimiento ecológico local de las comunidades litorales que habitan los humedales marinos estudiados. Esto comprende las relaciones, pasadas y presentes, de las comunidades humanas con la biodiversidad local. Específicamente, los aprendizajes obtenidos mediante actividades de recolección de orilla (de algas y mariscos), la pesca, el buceo y el cultivo del alga Pelillo. El desarrollo de estas prácticas locales les permite conocer las especies que poseen propiedades medicinales, su preparación y aplicación. Así como, los cambios ambientales que han ocurrido en estos humedales, ya sea por cambio climático u otra acción humana, sugiriendo medidas plausibles de aplicar para la adaptación local.

La diversidad de especies recolectadas y herramientas utilizadas mostró un bajo grado de similitud entre los humedales estudiados. Lo mismo se observó al comparar las especies con propiedades medicinales. Esto muestra que los humedales estudiados, pese a su cercanía espacial (70 km aprox.), pertenecen a diferentes territorios y unidades geográficas de la Provincia de Llanquihue; uno ubicado en el mar interior y otro hacia la costa expuesta del océano Pacífico. Sin embargo, en ambos humedales marinos ocurre de forma similar que el principal recurso utilizado es el alga Pelillo y que la especie con propiedades medicinales más frecuentemente reconocida es el alga Huiro o Sargazo.

La recolección de orilla es una actividad productiva originariamente poco intensiva, que ocupa exclusivamente recursos del intermareal, espacio donde los habitantes del lugar obtienen sus medios de vida e ingresos para la subsistencia (Retamales 2018). Ya en la década de los 80 y 90, la recolección de orilla fue utilizada por varios grupos, principalmente para la extracción del alga Pelillo y mariscos, generándose importantes asentamientos transhumantes en distintas playas de las provincias de Llanquihue y Chiloé, donde los orilleros instalaban sus “ranchas” o “rucos” (Retamales 2018). Con el tiempo, los(as) recolectores(as) de orilla se establecieron y dieron origen a diferentes poblaciones del litoral, como ocurre en los humedales de Coihuín y Maullín.

La situación actual de ambos humedales marinos se caracteriza por la presencia de poblaciones algueras, pequeños acuicultores que siembran parcelas de Pelillo, recolectores(as) de orilla y mariscos que residen en el lugar y otros(as) que visitan provenientes desde sectores y ciudades cercana. El estado crítico, extinción localizada, de peces, crustáceos y moluscos, la pérdida de productividad de las praderas de Pelillo, el relleno de humedales y venta de terrenos para bienes inmuebles, los impactos negativos de la industria de la salmonicultura y emisarios de aguas sanitarias urbanas cercanas. Este conjunto de fenómenos arrastra problemáticas como la contaminación del agua, los sedimentos y fondo marino, la pérdida de biodiversidad, cesantía, pobreza y vulnerabilidad entre las familias de pescadores(as), además de conflictos de interés entre actores sociales locales y externos.

Por otra parte, existe un importante conocimiento ecológico local sobre los cambios ambientales que ocurren en los humedales marinos estudiados. En total, se identificaron 38 indicadores locales de impacto del cambio climático, de los cuales el 45% ocurre en ambos humedales. La mayoría de estos indicadores coincide con lo reportado en la literatura científica sobre cambios ambientales observados y pronosticados en el litoral de la Región de Los Lagos (Garreaud et al. 2013; Quintana y Aceituno 2012; Sapiains, Ugarte y Hasbún 2019). Entre las particularidades para cada humedal marino, en Coihuín destaca el cambio del color, olor y compactación del sedimento, mientras que en Maullín son los cambios en la superficie de la línea de costa y pérdida o aparición de playas. En ambos casos, el impacto es percibido en la pérdida de la abundancia de especies marinas y productividad de las praderas del alga Pelillo.

Una reciente revisión bibliográfica sobre observaciones empíricas del cambio climático en Chile mostró un abundante conocimiento en ámbitos atmosféricos, de aguas continentales y ecosistemas terrestres, con muy poca información sobre cambios locales en ambientes marinos y costeros (Cursach, Tobar y Araos 2023). Los recientes estudios que utilizan la metodología LICCI en Chile destacan la importancia de la ciencia ciudadana y que múltiples evidencias son necesarias para tener una comprensión holística del cambio climático (Iwama et al. 2023; Reyes-García, da Cunha Ávila y Caviedes 2022). El presente estudio aporta nuevos indicadores locales para la metodología LICCI, como son: cambios en el color, olor y compactación del sedimento, cambios en la coloración de la concha de moluscos y cambios en la productividad de la pesca artesanal.

La exclusividad del alga Pelillo como principal recurso extraído en ambos humedales, confiere mayor vulnerabilidad social a estas poblaciones. Más aún, considerando la casi nula aplicación de medidas para afrontar y adaptarse a los cambios ambientales locales. Entre las demandas sociales identificadas, destacan: aumentar las acciones de fiscalización y vigilancia de la zona costera, desarrollar estudios sobre las causas y efectos socioecológicos de la contaminación ambiental, y una mayor proactividad de las autoridades para planificar la adaptación local al cambio climático.

Junto con lo anterior, se sugieren medidas aplicables para adaptarse a los cambios locales de ambos humedales marinos. En Coihuín, es recomendable evitar el uso del rastrillo como herramienta para recolectar algas, manteniendo el uso tradicional de la horqueta. En Maullín, es necesario retirar o reordenar los cerquillos que delimitan las parcelas de cultivo de Pelillo.

Los impactos locales del cambio climático en humedales marinos del sur de Chile pueden operar a nivel de sitio, así como a escala continental, considerando que estos espacios son de importancia para la conservación de aves playeras migratorias. Con base en lo anterior, futuros esfuerzos de investigación podrían extender el estudio de la etnobiología e identificación de indicadores locales de impacto en diferentes sitios de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, integrando y vinculando los aprendizajes y medidas de gestión local para la adaptación al cambio climático.

Conclusiones

El presente estudio ha permitido comprender la profundidad del conocimiento ecológico local en las comunidades litorales que habitan los humedales marinos de Coihuín y Maullín, junto con identificar los impactos del cambio climático en estos ecosistemas de importancia. Se observó una baja similitud en las especies recolectadas, herramientas utilizadas y especies con propiedades medicinales entre ambos humedales, lo que destaca la diversidad y especificidad de los conocimientos y prácticas locales.

Se identificaron 38 indicadores locales de impacto del cambio climático, de los cuales el 45% fueron comunes en ambos humedales. Estos indicadores incluyen el aumento de la temperatura del aire y del mar, cambios en la línea de costa, aumento de la contaminación y disminución de la productividad de las praderas de Pelillo. Particularmente en Coihuín, se observaron cambios en el color, olor y compactación del sedimento, mientras que en Maullín se destacaron los cambios en la superficie de la línea de costa y la pérdida o aparición de playas.

La exclusividad del alga Pelillo como principal recurso extraído aumenta la vulnerabilidad social de las poblaciones locales, especialmente, frente a los cambios ambientales que afectan su productividad. Las comunidades locales han sugerido medidas específicas para adaptarse a los cambios observados, como evitar el uso del rastrillo en Coihuín y reordenar los cerquillos de cultivo de Pelillo en Maullín. Este estudio subraya la importancia de reconocer y valorar el conocimiento ecológico local para enfrentar los desafíos del cambio climático, proponiendo una aproximación integradora que combine ciencia ciudadana, medidas de conservación y adaptación basadas en las prácticas tradicionales de las comunidades locales.