Introducción

Situar la ruralidad en el Valle del Aconcagua presenta una serie de matices no menos complejos, ya que las dinámicas rurales se intersectan con las dinámicas territoriales rurales latinoamericanas, las cuales se entrelazan con las características propias de la territorialidad rural local. En este sentido, el desarrollo de la agroindustria sostenida por el sistema capitalista ha propiciado como señala Merlinsky (2017), la consolidación de modelos monoproductores quen han impactado negativamente en la reestructuración de la vida en la ruralidad y en los ingresos económicos de la unidad familiar campesina. El aumento del extractivismo minero, la disminución del suelo agrícola, la privatización de bienes naturales como el agua, la precarización laboral y la migración producto del trabajo, crisis sociopolíticas y el efecto del cambio climático son algunas de estas características que pincelan nuevas ruralidades (Kay 2009).

Estas transformaciones no pueden entenderse sin la compleja exteriorización de la agricultura, que se generó a partir de los años 80 del siglo XX (Kay 2015), mediante la incidencia de “empresas modernas de capitales nacionales y transnacionales que se mueven en los territorios con fluidez, deslocalizando o relocalizando inversiones para nutrir las exportaciones del sur hacia el norte” (Valdés 2015, 41). Como especifica Islas-Vargas (2020), existe un deterioro en las condiciones de existencia de las poblaciones, el territorio y los animales, lo que da cuenta de la vulnerabilidad como una condición socialmente generada. Si bien, los planteamientos de Islas-Vargas (2020) permiten reflejar la incidencia del capitalismo a partir de las políticas económicas y sociales en los territorios, desde el enfoque de la presente investigación se entiende la vulnerabilidad como una condición de la vida humana (Butler 2007), que da cuenta de la exposición como consecuencia de la vida del otro, es decir, aquella distancia que marca la alteridad y la cual moviliza el campo de los afectos como formas de afectar y verse afectados.

En este contexto, los territorios rurales están marcados por desigualdades económicas, políticas, sociales (Hernández y Pezo 2010; Ministerio de Desarrollo Social 2023), las que sitúan disparidades entre hombres y mujeres en la ruralidad, ya que el sistema sexo/género (Rubin 2015), da cuenta de las relaciones de poder existentes en la vida cotidiana de las mujeres, debido a la incidencia heteronormativa y cartesiana sobre los cuerpos. Ello refleja desigualdades que tienen relación directa con el acceso a bienes naturales como la propiedad de la tierra (Chávez 2016; Deere 2011; 2019; FAO 2021), la vinculación entre trabajo de cuidados, doméstico y trabajo extradoméstico, lo cual afecta la salud mental y corporal de las mujeres (Caro 2017). La baja autonomía económica por el control de los hombres sobre el ingreso familiar y la precarización laboral que viven las asalariadas agrícolas debido al modelo agroexportador (Caro 2017; Valdés 2015).

De esta manera y considerando los cambios en la ruralidad, la inquietud que se plantea en este artículo corresponde a las “experiencias de cuerpos en resistencia: prácticas organizativas de mujeres rurales en el Valle del Aconcagua, Chile”,1 realizada durante el año 2019-2022 que se centra en ¿cómo se presenta la ruralidad en los territorios del Valle del Aconcagua?, y ¿qué estrategias despliegan las mujeres rurales para hacer frente a las transformaciones en la habitabilidad rural desde sus cuerpos y el territorio? Estas interrogantes dan cuenta de las transformaciones que ha vivido el territorio rural del Valle del Aconcagua, lo que involucra registrar el marco de las políticas públicas que han sido dirigidas hacia las mujeres rurales como receptoras para el fortalecimiento de las autonomías y, las resistencias colectivas que las mujeres han hilado desde el territorio, en una visión que recoge las categorías de sistema sexo/género, cuerpo-territorio y habitabilidad.

El trabajo de campo se planteó desde un enfoque etnográfico encarnado y colaborativo (Rodó 2023) desde los feminismos descoloniales, lo cual permitió el acercamiento durante el año 2021 y 2022 con dos agrupaciones de mujeres rurales en la zona de Pullalli y Olmué en la región de Valparaíso, mediante talleres colaborativos y visitas territoriales. Al mismo tiempo, para comprender los contextos estructurales y, cómo estos influyen en la ruralidad y en las mujeres rurales mediante programas públicos e institucionales, se realizaron entrevistas a actores clave, entre ellos: instituciones oficiales, organizaciones sociales e instituciones políticas.

El objetivo de este artículo es comprender las dinámicas que las transformaciones rurales y las políticas públicas chilenas han generado en las mujeres, y registrar las acciones y resistencias que ellas despliegan para hacer frente a los cambios que se arraigan en la territorialidad comprendiendo las tensiones a la sostenibilidad de la vida. De esta manera, los hallazgos de la investigación dan cuenta que las transformaciones rurales determinan una habitabilidad de lo rural, es decir, se generan sensaciones, percepciones y emociones (Ramírez 2016; Skewes, Trujillo y Guerra 2017) desde las transformaciones que suceden en los contextos rurales. Estos conflictos tensan el habitar de las mujeres rurales, al generar exposiciones del cuerpo en torno a problemáticas socioambientales, laborales, cambios en las dinámicas familiares y la sostenibilidad de la vida, conflictos que derivan del actual modelo capitalista de desarrollo, modelo que es funcional al sistema patriarcal.

Políticas de género y economía de despojo en los territorios rurales

El desarrollo de las políticas de género en los territorios rurales se enmarca en la Agenda Internacional. El género aparece en los años 70 del siglo XX como el concepto que permite visibilizar la realidad de las mujeres rurales, pensando en las diferencias sustantivas que se inscriben en la determinación biológica hombre/mujer. En este sentido, las políticas públicas en Chile y los programas internacionales responden a una agenda que ha buscado desarrollar las diversas autonomías, entre ellas: la autonomía económica, física y la autonomía en la toma de decisiones. Para el caso concreto de Chile, a partir de la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), se generan en diálogo con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) perteneciente al Ministerio de Agricultura (MINAGRI) programas que buscan fortalecer el desarrollo de las pequeñas productoras y campesinas. “En 1995 las pequeñas productoras se organizan en la Mesa de la Mujer rural, y un año más tarde en conjunto con el SERNAM, diseñan la propuesta de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres rurales” (Mora-Guerrero et al. 2021, 4).

Sin embargo, tal desarrollo de autonomías se inscribe dentro de las lógicas del sistema moderno capitalista (Lugones 2008), generando tensiones y reproduciendo violencias que dan cuenta de la imbricación entre capitalismo neoliberal y sistema patriarcal. Esta imbricación refleja “las asimetrías de poder en relación con las mujeres y la naturaleza de una manera histórica, para develar las prácticas estructurales y sociales que generan desigualdades” (Ulloa 2020, 97). Las transformaciones que suceden en la habitabilidad rural consideran la dimensión del capitalismo y su impacto sobre la ruralidad, puesto que, las actuales políticas públicas derivadas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMujeryEG) y el MINAGRI en su diálogo con INDAP no disminuyen el impacto de las políticas económicas neoliberales en el medio ambiente. Al contrario, desde la organización social se registran las transformaciones y sus efectos diferenciados de acuerdo con el sistema sexo/género.

El modelo del capitalismo agrario se desenvuelve a la par del desarrollo de las autonomías de las mujeres, generando tensiones y contradicciones en la sostenibilidad de la vida rural, ya que “el despliegue del capital y su lógica de despojo múltiple sobre el tejido de la vida ha ido subsumiendo, negando y oscureciendo tanto las relaciones de interdependencia y las capacidades políticas y colectivas de cuidado” (Navarro y Gutiérrez 2018, 48). Como especifica Kay (2009) la nueva ruralidad considera la diversificación de actividades rurales, la desagrarización del campo (Carton de Grammont 2009), el aumento de la participación femenina en empleos de agroexportación, las que evidencian como señala Valdés (2015), una emancipación precaria. Ello se debe, por un lado, a que las mujeres han ido incorporando derechos para disminuir las desigualdades, y por otro, el modelo agroexportador las sitúa en una situación de vulnerabilidad social que se construye en el trasfondo de estas políticas económicas. Como profundiza De Moraes (2020), se observa el elevado costo de la autonomía de las mujeres rurales, ya que “el desarrollo de las fuerzas productivas no elimina las formas esclavistas o serviles de la explotación. Así, la fase actual de la globalización viene acompañada de un retorno de los aspectos más violentos” (De Moraes 2020, 21), que incluye la degradación de las mujeres considerando las dinámicas de la nueva ruralidad.

Dentro de las mismas dinámicas que abarca el concepto de nueva ruralidad, se insertan inquietudes que visibilizan la migración forzada debido a las condiciones de vida en los sectores rurales, conflictos ambientales que dan cuenta de la necesidad de abordar la justicia climática. En la media en que se reconoce que en la ruralidad existe una pérdida potencial del ecosistema que afecta de manera desigual a las mujeres. Esto se debe a que las encargadas del trabajo reproductivo y de cuidados históricamente han sido las mujeres, por tanto, sus responsabilidades a partir de las jerarquizaciones de la diferencia sexual son diferenciadas “en los ámbitos de acceso al agua, la agricultura, los desastres naturales, la energía, la salud y la representación e intervención política de las mujeres en iniciativas de cambio climático” (CEPAL 2021, 16).

Considerando las diferencias sustantivas entre hombres y mujeres en la ruralidad, las políticas de género internacionales para la disminución de las violencias desarrollaron el año 2014 la declaración de Brasilia en la Conferencia de Mujeres Rurales y, generaron el año 2017 el “Atlas de las Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe: al tiempo de la vida y los hechos” (Nobre y Hora 2017), en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016). Este informe evidencia la participación de la representación en el trabajo asalariado, la cual en 1990 era de un 32,4% y en 2010 representaba un 48,7% (Nobre y Hora 2017). El aumento de la participación laboral de las mujeres rurales, si bien ha fortalecido la autonomía económica en las mujeres, también ha sostenido las desigualdades de género y sus jerarquías, porque la incorporación laboral de la mujer al agro es funcional al sistema capitalista. La exposición a la precarización de los cuerpos y la vida refleja las diferencias entre hombres y mujeres, al constatar como señala Valdés (2020), que un “90% de los empleos estables y con contrato indefinido son masculinos, mientras que las mujeres conforman más de la mitad de los empleos temporales con trabajo a destajo y contratos por faena” (Valdés 2020, 52). Las asignaciones de los roles de género en la ruralidad dan cuenta que la participación de las y los diferentes actores es diferenciada en el hogar, a modo de ejemplo, existe una mayor pobreza del tiempo en las mujeres (D’Alessandro 2018), son las mujeres rurales quienes se ocupan de la reproducción de la vida. Por tanto, quienes desarrollan mayoritariamente el trabajo comunal (Tzul 2015) y, son las mujeres rurales quienes gestionan la soberanía alimentaria (Quiroga 2019) para la sostenibilidad de la vida.

Vincular las políticas de género para la ruralidad en Chile, necesariamente debe considerar el modelo agroextractivista que moldea la territorialidad, ya que este reproduce la invisibilización y precarización del trabajo de las mujeres rurales. Debido a ello, la Agricultura Familiar Campesina en Chile representada por pequeñas agricultoras tienen menores oportunidades laborales y económicas frente a un mercado que fomenta la agroexportación (Mora-Guerrero et al. 2021), porque “los repartos de género en las unidades familiares se ven tensionados, ya sea por los horarios de trabajo, los desplazamientos laborales a grandes distancias del hogar o la resistencia al cambio que opone la división sexual de trabajo” (Valdés 2014, 32).

La incorporación de la apuesta teórica de la economía feminista en la investigación busca vincular el impacto de la división sexual del trabajo, especificando que la importancia de las mujeres en el trabajo se asocia a sostener las “necesidades básicas para la vida, la reproducción social, incluida la transmisión de valores, de cultura, cuidados de salir, es decir, todo aquello sin lo cual los seres humanos no pueden producir y reproducir la vida” (Espino 2011, 11). Las aportaciones de la economía feminista a la investigación han permitido pensar el lugar de las mujeres rurales también desde el trabajo de la reproducción de la vida, tensionando los actuales programas que derivan del fortalecimiento del asociacionismos productivo en Chile como el programa Mujer Rural desarrollado por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) en coordinación con el INDAP, lo que significa develar la visión del “homo economicus” porque se “traduce en una falsa autonomía del sector masculino de la población”.

El hecho de que las mujeres asuman la responsabilidad de la subsistencia y el cuidado de la vida ha permitido desarrollar un mundo público aparentemente autónomo (Carrasco 2006, 42). Sin embargo, esta falsa noción liberal de autonomía se sustenta en el trabajo no reconocido y no remunerado de las mujeres, lo cual permite observar desde una transversalización del género, el trabajo de la seguridad alimentaria, las luchas por las defensas socioambientales en la ruralidad, la elaboración de productos para el autoconsumo, el trabajo de recolección de agua, energía, alimentos y las jerarquizaciones de la diferencia sexual, asociadas a la tenencia de la tierra, la toma de decisiones en la unidad familiar, participación comunitaria, entre otras.

Mujeres rurales y sus despliegues frente a las transformaciones de la ruralidad

El acercamiento desde los feminismos descoloniales incorpora la noción de la reproducción de la colonialidad de género lo que permite analizar las formas en las que la modernidad “ha conceptualizado la raza como “engenerizada” y al género como racializado de maneras particularmente diferenciadas para los europeos-as/blancos-as y las gentes colonizadas/no-blancas” (Lugones 2021, 48-49). Esta apuesta epistémica reconoce la importancia de cuestionar la producción del conocimiento eurocéntrica, blanca y burgués, situando la matriz de opresión como un eje de análisis que permite desmantelar la construcción hacia lo subalterno. Las feministas descoloniales “muestran con su crítica a la teoría clásica la forma como estas teorías no sirven para interpretar la realidad y la opresión de las mujeres racializadas y cuyos orígenes son provenientes de territorios colonizados” (Espinosa 2014, 8).

La crítica, por tanto, al sistema cartesiano que propicia el control y el dominio a partir del binomio, sostiene la mirada androcéntrica sobre lo humano y lo no humano, reproduciendo el orden y la hegemonía desde la colonialidad. En este sentido, los feminismos descoloniales dan un “giro agónico, la vuelta de la mirada a contrapelo de la historia, produciendo de forma inédita fracturas con el orden y la episteme hegemónica” (Espinosa et al. 2014, 15). Para el caso específico de la investigación el reconocimiento de la matriz de opresiones, la colonialidad y la lógica capitalista en su etapa neoliberal, permiten evidenciar las formas de violencias sobre las corporalidades de las mujeres, pero también de los territorios.

En Chile, los despliegues de las mujeres frente a las transformaciones en la habitabilidad rural han sido retomados desde dos ámbitos concretos. El primero, corresponde a las acciones organizativas de las mujeres como estrategias frente a “los mecanismos de despojo, precedido de conflictos agrarios, étnicos y ambientales históricos” (Giménez 2017, 7). El segundo de ellos se relaciona específicamente con el desarrollo de la autonomía personal y económica, a partir de procesos organizativos asociados al asociativismo colectivo.

Para el caso específico del territorio del Valle del Aconcagua se recogió el estudio de Bolados et al. (2017) para visibilizar las estrategias que surgen de la vivencia de la violencia extractivista en la zona de Quintero Puchuncaví, entre las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia (Valparaíso, Chile). Esta investigación incorpora elementos fundamentales de la contaminación ambiental y las afecciones al territorio, los cuales se sustentan en una sostenibilidad del modelo neoliberal en Chile que se caracteriza por dinámicas extractivistas, que dan cuenta de la indolencia frente al impacto de gases invernadero, combustibles fósiles en la población y en el ecosistema. En este sentido, se identifica la importancia de la vinculación de los cuerpos y el territorio (Cabnal 2010). La resistencia emerge en contraposición a las estructuras de opresión, las cuales contienen vinculaciones directas con el sistema sexo/género, porque el cuidado es la principal ocupación de las mujeres en el territorio.

El cuidado sitúa la visibilización de las experiencias y prácticas de las mujeres rurales, considerando las resistencias que emergen del espacio de lo subalterno, al considerar la matriz de imbricación que reproduce las formas de precariedad en la vida de las mujeres rurales y en los territorios. Debido a ello, desde un acercamiento descolonial, visibilizar el ámbito de la reproducción de la vida de las mujeres rurales permite comprender que en ámbito del cuidado y en la agricultura familiar campesina se producen bienes y servicios que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Ello, en contraposición de una mirada de la política pública que fija su interés en el asociacionismo productivo en la ruralidad.

Se comprende que el cuidado está localizado “en el centro de las relaciones sociales, especialmente en las intimidades que emergen de la vida cotidiana, donde los afectos y otras emociones toman lugar. El cuidado, entonces, será entendido como la base en todas las interacciones de la vida cotidiana”2 (Murray et al. 2017, 368). En el cuidado existe una forma de empatía sensorial que no es propia de lo humano, sino que se extiende al cuidado de la tierra; estas nociones han sido estudiadas en comunidades Mapuche para dar a entender las dimensiones del cuidado en el trabajo de las mujeres. Los aspectos de cuidado remiten a pensar como señala Esquivel (2015), el cuidado como la piedra angular que sostiene tanto la economía como la sociedad, en una dimensión que es también amplia y abarcadora (Dobreé 2018).

Se observa desde la organización del trabajo bajo el sistema capitalista neoliberal, la precarización que afecta a los territorios y a las trabajadoras agrícolas y las mujeres rurales. En este sentido, el sistema capitalista neoliberal con su economía de despojo tensa y oprime el cuidado, generando un impacto en la corporalidad de las mujeres. Ximena Valdés y Carmen Godoy (2016) dan cuenta como se ven afectadas las temporeras por el actual sistema de trabajo, la precarización y la flexibilidad laborales. Debido a tales problemáticas las mujeres trabajadoras desde ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) han realizado casos de denuncia y procesos de organización colectiva. De esta manera, se visibiliza la vinculación de los ecosistemas, al entender como a partir del incremento de los monocultivos para la exportación se ven expuestas a enfermedades y afecciones que generan impactos negativos en sus corporalidades.

Parte de estas violencias también se visibilizan en el trabajo de las recolectoras de madera, quienes hacen frente a las represalias de las empresas madereras (Giménez 2017), que les prohíben sacar leña de los territorios y las pérdidas de alimentos que han afectado la seguridad alimentaria a partir de la escasez de tubérculos y hortalizas. Estas han disminuido debido a la depredación del bosque nativo para incentivar el cultivo de pino y de eucalipto (Giménez 2017). Se identifica como las políticas de desarrollo homogenizan los cuerpos y también sus prácticas y el territorio.

Considerando tales fundamentos teóricos se encuentra un nicho abierto para el estudio del cuerpo, considerando las categorías de territorio, el sistema sexo-género y el medio ambiente en los territorios rurales. En esta investigación nos interesa observar las dinámicas que se han tejido en los territorios rurales desde el sistema económico imperante y la noción de las políticas públicas de género en la ruralidad, y cómo estás generan estrategias de resistencias desde la corporalidad de las mujeres, con relación al espacio habitado y con vinculación a sus corporalidades. Ello significa dar espacio a lo sensorial y a las emociones en relación con la vinculación del ecosistema vivo para la sostenibilidad de la vida.

Metodología

La metodología se inserta en las apuestas epistémicas feministas descoloniales, lo cual significa reconocer que en la ciencia existe un pensamiento androcéntrico que se sustenta como universal, al homogenizar las experiencias de las y los sujetos en base al postulado hegemonizador del hombre cis blanco occidental europeo y burgués (Rodríguez, Da Costa y Pasero 2021; Espinosa et al. 2014). Se reconoce en el proceso metodológico que las y los sujetos sociales son capaces de construir y reproducir conocimientos, pero también de enunciarse a ellos mismos, “escuchar y comprender la pluriversidad cultural en las cuales las mujeres nos construimos. Descolonizarse entonces en tanto identidad universal abstracta que transita hacia un horizonte emancipador” (Millán 2014, 134). Considerando tales postulados, se propuso para la investigación con mujeres rurales una metodología cualitativa etnográfica encarnada y colaborativa (Rodó 2023). Esta apuesta metodológica sitúa la corporalidad en el centro del análisis, identificando que de ella no sólo se desprende la experiencia material y subjetiva, sino los procesos sensoriales y emocionales en su vinculación directa con el territorio.3

El trabajo de campo se desplego en la región de Valparaíso. Este se estructuró en base al funcionamiento de las provincias, donde se realizaron acercamientos al territorio desde el año 2021 al 2022 con agrupaciones de mujeres rurales, en las zonas de Pullali (provincia de Petorca), Olmué y Colliguay (provincia de Marga-Marga), Quillota (provincia de Quillota), San Felipe (provincia de San Felipe) y los Andes (provincia de Los Andes).

Tabla 1 Agrupaciones de mujeres visitadas

| Agrupación | Número de mujeres | Rango etario | Provincia |

|---|---|---|---|

| Mujeres del agua | 6 | 30-65 | Petorca |

| Manos de mujer | 6 | 55-70 | Marga Marga |

| Hilanderas | 10 | 70-86 | Marga Marga |

| Productos de cabra | 6 | 40-60 | Los Andes |

| Apicultoras | 5 | 50-70 | San Felipe |

Fuente: elaboración propia a partir del reconocimiento territorial.

Paralelamente, se identificaron agentes clave en el trabajo con mujeres rurales, entre los que destacan las oficinas provinciales del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), junto a los Programas de Desarrollo Local (PRODESAL), la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), identificando el programa específico que tiene INDAP con PRODEMU de mujeres rurales.

Tabla 2 Entrevistas en profundidad realizadas

| Agentes clave | Institución y organización representante |

| Instituciones Oficiales | Fundación Prodemu Fundación Prodemu Quillota |

| Organizaciones independientes | Warmikuti feminismo comunitario Mujeres y Ríos Libres Mujeres Modatina |

| Instituciones gubernamentales | INDAP Quillota INDAP Los Andes Podesal Olmué Gobernador regional Valparaíso |

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

Luego de los acercamientos metodológicos se identificaron agrupaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales y oficiales que permitieran mediante entrevistas abiertas abordar a la inquietud de la investigación (ver tabla 2). Este proceso se fortaleció mediante los talleres realizados con las agrupaciones de mujeres rurales en Pullalli y Olmué, durante el año 2021 y el año 2022 (ver tabla 1). Las sesiones grupales abordaron diversas técnicas de investigación para situar el cuerpo, entre las cuales se desarrollaron historias de vida, cartografías corporales y cuerpo-tierra, movimientos del cuerpo y sensorialidad en vinculación con el territorio, técnicas de construcción estéticas y discursivas.

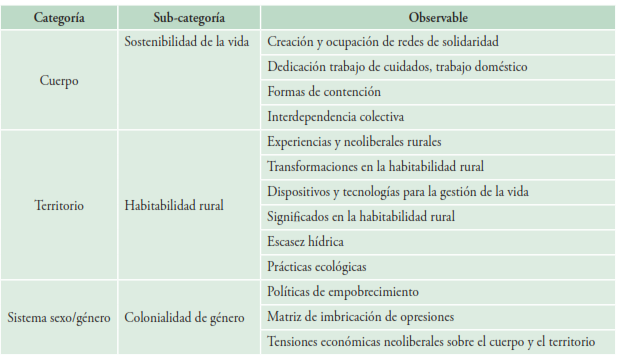

Para este artículo y las preguntas que se han propuesto, tanto los hallazgos y discusión de resultados se sitúan en el análisis de las categorías de cuerpo, territorio y sistema sexo/género (ver tabla 3). De estas categorías se presentan los resultados analizados mediante el programa Atlas Ti 22, en relación con la escasez hídrica, tensiones económicas neoliberales sobre el cuerpo y el territorio, con relación al territorio en las dinámicas agroextractivistas y los procesos de interdependencia colectiva que marca la sostenibilidad de la vida.

Análisis y discusión de resultados

Escasez hídrica y despojo del agua

La vinculación de las mujeres rurales con el agua marca una relación de desigualdad y despojo que identifica como señala Ojeda (2011), las complejas dinámicas de poder que se dan entre la naturaleza y la producción de sujetos. Desde la ecología política feminista se analizan los efectos del cambio climático asociados a una geopolítica medio ambiental global, que da cuenta de las diferenciaciones asociadas al género y al territorio en el marco de las desigualdades entre el norte global y el sur global. Estas relaciones de poder ponen en evidencia “quien controla el acceso al agua, la tierra y otros recursos naturales fundamentales, cómo afecta de manera desigual el cambio climático a diferentes grupos sociales” (Ojeda 2011, 66). Para el caso específico de Chile estas repercusiones no son sólo resultado de una política de medio ambiente, sino de un modelo que en 1980 privatizaba las aguas mediante la consagración del Código de Aguas en 1981.

La privatización del agua ha generado conflictos ambientales en el territorio chileno demostrando las disputas que emergen a partir de las relaciones de dominación entre quienes son dueños de agua, quienes tienen intereses económicos vinculados al monocultivo y la agroexportación y, las familias campesinas y rurales que carecen de ingresos económicos para comprar derechos de aprovechamiento de agua. Este proceso afecta mayoritariamente a las mujeres rurales, quienes son las encargadas desde sus hogares de realizar el trabajo de cuidados, doméstico, sostener las granjas familiares y las huertas, al tiempo que son quienes transportan el agua hasta sus casas, lo cual ha generado impactos en su salud sexual y reproductiva.

Ya no podíamos sembrar lo mismo de antes, no cosechábamos la cantidad que cosechábamos antes. Entonces empecé a vivir en carne propia lo emocional del río, empecé a ver la carencia del agua, ¿cómo estaba afectando eso no solo en mi vida y en la de mi familia, sino en la de todo el pueblo y los campesinos y campesinas? (Marcela, Mujeres del agua 2022)

La sequía y la privatización del agua han provocado nuevas dinámicas en los territorios rurales, entre los que se encuentran problemas a la salud debido a la contaminación del agua y la falta de la misma, migración del sector rural, cambio en el desarrollo de rubros productivos, creación de estrategias para la sostenibilidad de la vida, migración forzada y debilitamiento de la seguridad alimentaria de las familias. “En zonas rurales tenemos problemas serios de agua, los camiones no están dando abasto, no nos estamos haciendo cargo de la mala distribución del agua, estamos priorizando monocultivo en vez de consumo humano” (E.1). Estas disparidades se insertan en relaciones de poder que responden a un modelo económico neoliberal que privilegia la expropiación y la privatización de los bienes comunes. Actualmente, las zonas rurales reciben al día 10 litros de agua en camiones aljibes, el agua que las familias reciben deben gestionarla para todo lo relativo a la sostenibilidad de la vida (Dobreé 2018; Quiroga 2019). Es decir, el agua no es sólo para el consumo humano, sino también para los animales y las huertas.

Rubros como gallinas, artesanías que han sido los rubros que han tenido éxito en las personas que no tienen agua. Este grupo hidroisabella no tenía agua, tenía pozo, pero no estaba inscrito, por lo tanto, no puede acceder a proyectos de riego mientras no lo tenga inscrito. Por lo tanto, lo que ellas hacían era comprar agua. Entonces, como es hidropónica es mucho menos lo que utilizan de agua, por eso siempre fue rentable el proyecto para ellas (E.2).

La situación de las mujeres rurales y sus familias en carencia de agua se acrecienta debido a programas políticos, como el de Mujeres Rurales de la Fundación Prodemu con INDAP y los programas relativos al PRODESAL, porque exigen inscripción de pozo para que las mujeres puedan participar de programas de emprendimiento. En este sentido, las mujeres no sólo han tenido que ver el impacto de la escasez hídrica desde sus corporalidades y las de sus familias, sino también desde el territorio al evidenciar la disminución en la producción de alimentos (Carton de Grammont 2009; Hernández y Pezo 2010).

Los cambios han generado nuevas estrategias que dan cuenta del impacto en las mentalidades y las memorias campesinas, pues existe un cambio en el ecosistema que necesariamente requiere de la participación de las mujeres. La regularización del agua mediante el mercado ha supuesto pensar y reafirmar la noción separatista del agua y de la tierra bajo la lógica económica neoliberal, patriarcal y colonialista, por tanto, disminuye la capacidad de regulación que el Estado pueda tener al dignificar la vida humana, ya que reproduce las lógicas de las jerarquizaciones de la diferencia sexual y del mercado.

La privatización sostiene una lógica de extracción y de colonialidad sobre la ocupación del agua, ya que el agua al colonizarse es privada de sus relaciones de interdependencia dentro del ecosistema completo. La privatización fija la categoría aislada de sus relaciones, desde la lógica opresiva de lo que Lugones (2011) denomina la modernidad colonial. De esta manera, se sitúa la lógica dicotómica y jerárquica entre lo humano y lo no humano, a partir de la cual se configura un sistema de explotación que no identifica las opresiones sistémicas, es decir, la explotación del agua en los territorios rurales y las consecuencias diferenciadas que estas generan. Debido a ello, la ruralidad marca una precarización que se sostiene en quienes habitan esa ruralidad, cuerpos racializados y donde el trabajo se encuentra precarizado. El agua y sus relaciones pasan a ser “una mercancía, en un recurso apropiable, dominable, cosificable, controlable y contaminable por el ser humano y administrable a través de la mediación del mercado y el dinero” (Navarro y Linsalata 2021, 90).

La imagen 1 refleja las resistencias y manifestaciones que actualmente viven las comunidades, contra una lógica desarrollista que expropia, privatiza y mercantiliza los bienes naturales como el agua. Las comunidades, y específicamente las agrupaciones de mujeres rurales organizadas, comprenden que el territorio no puede sostenerse sin agua, y que por tanto, las dinámicas agrícolas (Caro 2017; Giménez 2017; Valdés 2015) deben preguntarse por la sostenibilidad de la vida en los territorios rurales. La mayoría de los programas actuales desde PRODESAL establecen sus líneas de acción bajo las lógicas de la adaptación y el cambio, pero el modelo privatizador del agua y el modelo agroexportador y monoproductor conflictúan la posibilidad de la vida en la ruralidad.

Tensiones económicas neoliberales sobre el cuerpo y el territorio

Las transformaciones en la ruralidad han significado un cambio en la habitabilidad del territorio, porque la relación con el territorio ha experimentado cambios que requieren de nuevas formas de organización y vinculación. En este sentido, los cambios políticos, sociales y económicos que derivan del actual modelo agroexportador (Kay 2009), junto a la privatización de los bienes comunes, han generado problemáticas en el tejido completo de la red de la vida. Las mujeres de las agrupaciones de Pullalli y Olmué han tenido que hilar prácticas para sostener la vida en los territorios debido a procesos que se vinculan con la migración forzada, el aumento del ingreso familiar proveniente de trabajo no agropecuario (Carton de Grammont 2009), y las oportunidades que ofrece el territorio de hacer una vida vivible. Las mujeres han recurrido a procesos de acción organizativa en la defensa del medio ambiente y la lucha por el agua en Pullalli y Olmué, cambios de rubros productivos agrícolas a artesanales, procesos de recolección de aguas lluvias y reciclaje de agua, y la creación de huertas comunitarias para la seguridad alimentaria de las familias. “Es bien terrible, la gente está emigrando, se está dedicando a otro tipo de actividades, se viene a la ciudad, a estudiar hacer carreras universitarias, porque son las únicas posibilidades de desarrollarte, porque así lo ha construido el sistema” (E.3).

Como establece Ximena Valdés (2015), se produce una emancipación precaria, puesto que si bien se desarrollan procesos de empoderamiento vinculados a los derechos de las mujeres considerando los roles de género y las relaciones de poder que emanan desde la noción dicotómica de los cuerpos. La base estructural del sistema capitalista neoliberal es patriarcal, con lo cual son mayoritariamente los cuerpos feminizados quienes se encuentran en mayor situación de exposición (Ojeda 2022). Ello se debe a que son las mujeres las encargadas de la reproducción de la vida (Carrasco 2006). La invisibilidad histórica de las mujeres con relación al trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y el cuidado desde una visión abarcadora (Dobreé 2018) permite identificar su naturalización “en el capitalismo-patriarcado-colonialismo y que, son al mismo tiempo la base de extracción y generación de valor. Este conjunto de haceres es predominantemente sostenido por las mujeres y otras especies del tejido de la vida y simultáneamente expropiados” (Navarro y Gutiérrez 2018, 53).

Yo me iba a ir altiro para allá a su casa, pero quería escucharme, escuchar mi voz, hablamos y se le pasó. Para mí, el cuidado significa estar pendiente de ellas, no tanto sus necesidades materiales, sino las emocionales y las afectivas (Mariela, Manos de Mujer 2022).

El cuidado lleva a romper con la falsa noción liberal del homo economicus (Carrasco 2006), de que el individuo no necesita de nadie para vivir, puesto que, si se reconociera el trabajo reproductivo de las mujeres y este se remunerara, el mismo modelo de acumulación capitalista colapsaría (Navarro y Gutiérrez 2018). De esta manera, en la ruralidad las mujeres viven las tensiones económicas neoliberales sobre sus cuerpos, puesto que la expropiación y la reproducción de la sostenibilidad de la vida denota el tipo de trabajo que realizan las mujeres, los cuales se encuentran mayoritariamente precarizados.

El modelo económico que se instaura en los sectores rurales sostiene las dinámicas asociadas al monocultivo, el desarrollo inmobiliario, la disminución del suelo agrícola, la privatización del agua, una visión obrerista de quien trabaja la agricultura, el modelo agroexportador y extractivista que da cuenta de la insostenibilidad de un modelo económico que amenaza el tejido de la vida en la ruralidad. En este sentido, si bien se establece que hay una condición de vulnerabilidad que sustenta la vida, es fundamental dar cuenta que las opresiones y relaciones de poder se desarrollan de manera diferenciada considerando que vidas son vivibles y en qué condiciones. La relación con el territorio y lo no humano ha llevado a las mujeres a crear resistencias y estrategias que despliegan a fin de sostener la vida, lo cual permite crear nuevas formas materiales en las que el cuerpo, junto al tejido de la red de la vida, se relaciona, para mantener las conexiones y las relaciones de interdependencia.

Conclusiones

Considerando las inquietudes planteadas y los hallazgos de la investigación, la ruralidad se presenta con cambios que ya están arraigos en el territorio. En este sentido, no se podría hablar de una ruralidad en transformación, sino en una ruralidad que cimentada bajo la lógica de la expropiación y el mercado agroexportador se debe a un modelo de desarrollo que ha impactado en el medio ambiente y en la sostenibilidad de la vida. El modelo neoliberal capitalista, patriarcal y colonial genera una visión de expropiación de los bienes comunes y los mercantiliza, separando específicamente el agua de la tierra y de las comunidades que viven aún de la agricultura. En este sentido, ¿cómo se habita la ruralidad con un modelo que amenaza la vida en todas sus formas?

Tal inquietud permite identificar la invisibilidad histórica que supone la reproducción de la vida, el trabajo de cuidados y la vida no humana. El capitalismo en sus formas patriarcales y coloniales reproduce la superioridad masculina y determina las formas de vida. En este sentido, los procesos de interdependencia colectiva dan cuenta que la vida humana no puede desarrollarse sin la vida en el territorio, que la expropiación y la privatización del agua desde la lógica capitalista conflictúan la posibilidad de una vida vivible y habitable en los territorios rurales.

En este contexto habitar no sólo hace referencia al espacio geográfico visual, sino también a la experiencia encarnada que se genera desde el cuerpo mediante los significados y las emociones que se establecen en la vinculación con el territorio con relación al ecosistema vivo. Esto lleva a pensar el funcionamiento de aspectos sensoriales que provocan un estar en el mundo y que generan estrategias y acciones concretas (Heredia 2015; Scribano 2017). La habitabilidad rural considera las experiencias concretas que surgen del habitar cuerpos de mujeres, y de las vulnerabilidades que se desprenden debido a las jerarquizaciones de la diferencia sexual. El habitar lleva a observar las acciones y resistencias que tejen las mujeres en los territorios para la sostenibilidad de la vida a pesar de sus diferencias.