Introducción

El abordaje de la prevención y el control del dengue reconoce la complejidad en la dinámica de la aparición y diseminación de los brotes (Torres et al. 2017; Wilson et al. 2020), pero una parte importante de las intervenciones se limita al enfoque biomédico, en el que se priorizan la detección precoz de casos, el diagnóstico y la atención de los enfermos frente a intervenciones de control ambiental. Esto se observa en la Estrategia de Gestión Integrada (EGI Dengue), propuesta por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) a los países de las Américas desde la década de 2000, como alternativa para el abordaje de la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por mosquitos, en el contexto urbano. Si bien plantea un enfoque interdisciplinario, con los componentes de vigilancia epidemiológica, entomológica y de laboratorio, la atención de casos, el control vectorial (que incluye la fumigación y/o las estrategias de control biológico), la comunicación y el control ambiental (San Martín y Brathwaite-Dick 2007), al no desarrollarse herramientas de gestión específicas se observan dificultades en los niveles locales para articular los diferentes componentes y alcanzar los objetivos y metas que se plantean a nivel local (Alvarado-Prado, Nieto López y Melissa Ramírez Rojas 2020).

Aunque los componentes de la gestión ambiental, la comunicación y la participación ciudadana se reconozcan como una necesidad en el control del dengue (Mahmud et al. 2022; Alvarado-Castro et al. 2019), el trabajo operativo en el terreno sigue centrado, en su mayor parte, en la visita casa por casa para la eliminación física de los criaderos, con escasa participación social o involucramiento sostenido de otros actores fuera del sector de la salud. Se ha documentado que la efectividad de este tipo de estrategias es baja y sus costos son altos (Stahl et al. 2013). Se necesita llevar las acciones preventivas a un plano más territorial, invertir en estrategias interpersonales y comunitarias que tomen en consideración los contextos locales (Alves de Jesus et al. 2021).

Las estrategias de comunicación y promoción de la salud presentan, con frecuencia, un enfoque individual, que transfiere la responsabilidad sobre el problema a la persona y su familia. Se ha encontrado que el conocimiento sobre el dengue no se asocia, de manera directa, a prácticas de prevención (Niño-Effio, Yong-Cadena y Cristian Díaz-Vélez 2019; Desjardins et al. 2020). Shuaib (2010) plantea que, aunque la población conoce el riesgo, no aplica las medidas preventivas. La mayoría de las estrategias para la eliminación de criaderos se limita a mensajes de recomendación sobre diferentes acciones, pero no evalúan las condiciones materiales de los hogares para que estas se cumplan, ni la gestión municipal para dar respuesta a estas necesidades.

Al no profundizar en los factores materiales estructurales, se desconocen realidades materiales que superan la capacidad de gestión del hogar individual. Eliminar un electrodoméstico en desuso de la vivienda implica contar con un lugar alternativo a dónde destinarlo y con los medios para su transporte. Sin oferta de servicio de recolección de residuos de gran tamaño, los riesgos para la salud y el ambiente se extrapolan a recicladores informales y comunidades de la periferia (Gutberlet 2008). A partir de esta reflexión surgió la pregunta: ¿qué factores subjetivos y materiales condicionan la existencia de criaderos dentro de las viviendas y desmotiva el comportamiento ambiental preventivo?

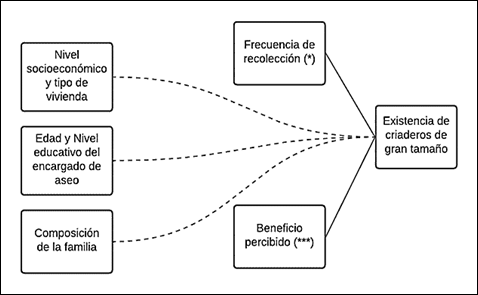

Este estudio indagó sobre cómo la dimensión material (la calidad del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, regular y especial, para objetos de gran tamaño) y la dimensión sociocultural subjetiva (valores, conocimientos y actitudes) inciden sobre la eliminación de los criaderos que se forman dentro de objetos en desuso de gran tamaño. Se tuvo como hipótesis primaria que la mejora en la calidad del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de gran tamaño, con un enfoque participativo, reduciría el número de potenciales criaderos de mosquitos en los hogares. Al inicio, realizamos la búsqueda y sistematización de estudios empíricos para conocer la relación existente entre la oferta de servicios de recolección y la presencia de criaderos (factor material), así como de antecedentes sobre teorías del comportamiento, para identificar los factores subjetivos. Con base en este análisis, implementamos un estudio de campo para identificar y verificar la fuerza de la asociación de esos factores.

Deficiente servicio de recolección: el componente material

Existe evidencia de la relación entre la ineficiencia en la recolección de residuos sólidos y la presencia de criaderos del mosquito que transmite el dengue y otras enfermedades (Mol et al. 2020; Hayes et al. 2003; Dos Santos, Dos Santos Pereira Cabral y Da Silva Augusto 2011; Abeyewickreme et al. 2012). Buhler et al. (2019) encontraron que la gestión medioambiental era de cierta eficacia en la reducción de los índices de vectores, en especial, cuando se combinaban intervenciones basadas en la comunidad. Basso (2010) plantea que una reducción significativa de la población de Aedes aegypti podría alcanzarse con un mejor manejo de los patios traseros de las viviendas, mediante la eliminación de recipientes descartables y la ubicación de los esenciales bajo techo o boca abajo. Sostienen que las estrategias deberían focalizarse en estos objetos de gran tamaño porque, incluso cuando existen en menor cantidad que los objetos descartables, constituyen cerca de la mitad de los hábitats potenciales para las larvas. Los esfuerzos, por tanto, deberían centrarse en este tipo de recipientes.

Para esta investigación se eligió la ciudad de Asunción, Paraguay, pues reúne las condiciones demográficas y ambientales que propician la presencia del Aedes aegypti. Tiene una densidad poblacional de 4384 habitantes por km2 (INE 2015), se ubica a una altitud media de 43 m sobre el nivel del mar, el clima es subtropical húmedo y la temperatura media es de 22,7 °C. En julio de 2015, el índice general de infestación larvaria en las viviendas de Asunción era del 13,6 % del total. Además, presenta condiciones de gestión ambiental propias de ciudades en proceso de urbanización, no organizada. Si bien el servicio de agua mejorada alcanza al 98 % de la población (INE 2022), existen cortes de suministro, sobre todo en verano, lo que propicia que los hogares utilicen diferentes tipos de recipientes para almacenar agua. Entre 2011 y 2014, los “residuos sólidos, cubetas descartables y neumáticos en desuso” constituyeron entre 58 y 72 % del total de criaderos del mosquito identificados (Sanabria et al. 2017). Entre 2014 y 2016, del total de criaderos, el 76,1 % fueron objetos en desuso, el 15,1 % objetos útiles, y el 8,8% criaderos naturales (SENEPA 2016).

El tipo de criaderos más frecuente en Asunción es el que aparece en objetos que los camiones recolectores de residuos domiciliarios no retiran con sistematicidad. Se incluye en este grupo a aquellos que en el contexto de la gestión de residuos urbanos se denominan residuos sólidos voluminosos o residuos sólidos de gran tamaño. Estos comprenden a los que por su tamaño o peso requieren de un manejo mecánico o especial, tales como electrodomésticos de gran porte, autopartes o chatarras, muebles abandonados y neumáticos en desuso.

Propulsores del comportamiento: el componente subjetivo

Se recurrió a modelos socioecológicos de promoción de la salud y al análisis del comportamiento para describir los factores materiales y subjetivos asociados a la existencia de criaderos dentro de los hogares. En el comportamiento, que se define como una acción que puede observarse y medirse, influyen diversos condicionantes. En el cuerpo teórico que estudia sus propulsores existe una extensa variedad de enfoques y distintas teorías que buscan dar una descripción coherente de los fenómenos observados, explicar los procesos mediante un proceso de inferencia y generar predicciones. Michie et al. (2014) realizaron una exhaustiva revisión sistemática sobre teorías de cambio de comportamiento, e identificaron más de 80 marcos teóricos distintos. Estos sostienen una amplia gama de constructos, organizados de diferentes maneras. Un análisis de red encontró muy baja densidad de conexión entre las diferentes teorías. El 36 % de estas no se conectaba con ninguna otra; es decir, habían surgido como una explicación innovadora de sus autores (44-46).

De esta variedad de alternativas explicativas, para este trabajo se han preferido las que presentan un enfoque socioecológico, por considerarlas más acordes para analizar el comportamiento relacionado con el ambiente. Se seleccionaron tres grupos de autores para definir los conceptos con los que se orienta la construcción de herramientas y el análisis en este trabajo. Se recurrió al modelo COM-B de Michie, Van Stralen y West (2011), el modelo Precede-Proceed de Green y Kreuter (2005) y el de Comportamiento Proambiental de Kollmuss y Agyeman (2002).

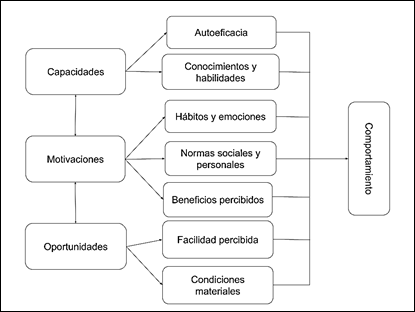

El modelo COM-B conceptualiza el comportamiento como parte de un sistema de tres componentes: capacidad, oportunidad y motivación (figura1). La capacidad se refiere a las habilidades psicológicas y físicas para realizar un comportamiento, e incluye conocimientos, comprensión, experiencia práctica, fuerza y resistencia. La motivación involucra a todos los procesos que energizan una acción. Incluye a las metas, las creencias y los procesos “automáticos” que abarcan emociones y hábitos. La oportunidad toma en cuenta todos los factores que son externos a un individuo y pueden influir en el compromiso con una actividad. Esto engloba tanto a las oportunidades físicas creadas por el entorno (tiempo, recursos financieros, acceso y señales) como las oportunidades sociales, donde pueden considerarse las normas sociales y los valores culturales (Michie, Van Stralen y West 2011, 20). Para cambiar un comportamiento en particular, el enfoque puede orientarse más a abordar las barreras de capacidades, mientras que para otro puede ser necesario un mayor enfoque en la motivación. Para algunos comportamientos, será preciso enfocarse en los tres componentes (Michie, 2011, 85-87).

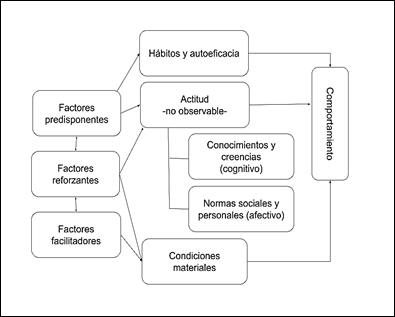

El modelo Precede-Proceed (Green y Kreuter 2005), que se difunde en promoción y educación para la salud, introduce la perspectiva ecológica y sugiere que, además del factor cognitivo, se debe analizar la dimensión sociocultural y la contribución de los valores y las actitudes, lo que incluye la percepción personal de los beneficios y de la gravedad del problema, para identificar factores predisponentes, reforzantes y facilitadores del comportamiento (figura 2). El modelo pone énfasis en la necesidad de enfocarse en factores cognitivos, a nivel individual, y factores institucionales y sociales, a nivel ambiental. Permite centrarse en el problema desde el punto de vista colectivo, en lugar de centrarse en los individuos. Ello exige enfoques democráticos y participativos. Su enfoque práctico se ha usado en estrategias de promoción de la salud, y continúa vigente (Porter 2016).

En su entramado teórico, utiliza los constructos siguientes, tomados de la Teoría Social Cognitiva y del modelo de Creencias sobre la Salud (Rosenstock, Strecher y Becker 1988): autoeficacia (creencia en la capacidad de uno mismo de aplicar el comportamiento); susceptibilidad percibida (las percepciones de una persona sobre su probabilidad de ser afectado si no se realizan cambios de comportamiento); gravedad percibida (las percepciones de una persona sobre la gravedad de las consecuencias); beneficios percibidos (las creencias de una persona sobre los beneficios de un comportamiento o del cambio de comportamiento); costos percibidos (las creencias de una persona sobre los costos de involucrarse en un cambio de comportamiento). Los factores comunitarios y ambientales que influyen en el comportamiento se extraen de construcciones de la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen 1991), con énfasis en el papel de las influencias sociales e interpersonales y de las normas sociales y, en menor medida, en los factores institucionales, comunitarios y las políticas públicas,

El modelo de Comportamiento Proambiental (Kollmuss y Agyeman 2002) proporciona una explicación teórica de los factores internos y externos que determinan la conducta respetuosa del ambiente. Los factores internos incluyen rasgos de personalidad y valores personales generales (denominados sistema de valores). Dentro de estos valores personales se encuentra la “conciencia proambiental”: un complejo formado por conocimientos, valores y actitudes relacionados con el medio ambiente, y una implicación emocional ambiental. Los factores externos comprenden los factores políticos, la infraestructura, los factores sociales y culturales y la situación económica. Tanto los factores internos como los externos tienen influencias directas e independientes sobre el comportamiento proambiental. Sin embargo, sus efectos sobre el comportamiento son más positivos cuando ambos trabajan de manera sinérgica. Además, existe una serie de barreras para el comportamiento proambiental. Entre las que interactúan con los factores externos se citan el bloqueo emocional (actitudinal) y la falta de conocimiento (conceptual) que impiden la implicación emocional. Entre las barreras que influyen con los factores internos se citan la “retroalimentación negativa o insuficiente sobre el comportamiento” (impide que el sistema de retroalimentación funcione), “falta de incentivos internos” y los “patrones de comportamiento adquirido” (también denominados “viejos hábitos”).

Al asociar los componentes que se analizaron en los diferentes modelos de promoción de la salud estudiados, se construyó el marco de análisis que se utilizó en este estudio. Decimos que los conocimientos o creencias están asociados a la valoración de la gravedad percibida, y es el juicio personal sobre la seriedad del problema. La obligación moral es la disposición afectiva o norma personal de llevar a cabo una conducta concreta, o asumir cierta responsabilidad ante los problemas ambientales. El beneficio percibido lo determina la información que tiene la persona sobre el medio ambiente, es decir, si conoce o no de los problemas ambiéntales. La facilidad percibida es el nivel de compatibilidad percibido que proporciona el entorno para llevar a cabo la conducta concreta, es decir, las condiciones externas que facilitan, restringen o inhiben una acción proambiental determinada. Estos componentes subjetivos interactúan de manera dinámica para llevar a la práctica el comportamiento posible, mediante la habilitación de un servicio público especial, lo que aumenta la oportunidad concreta de llevarlo a la práctica.

Material y métodos

La variable dependiente fue la presencia de potenciales criaderos de gran tamaño. Las variables independientes se agruparon en dos dimensiones: socioeconómicas materiales (donde se incluyeron las variables demográficas, económicas y de acceso al servicio de recolección) y sociocultural afectiva (constructos del modelo socioecológico de promoción de la salud).

Selección de la muestra y tipo de muestreo

La unidad de análisis fueron los hogares (grupo de personas que residen en una misma vivienda y comparten el gasto en alimentación) dentro de barrios (subdivisiones administrativas, para las cuales se cuenta con datos de fuentes secundarias). Asunción cuenta con 132 037 hogares, distribuidos en 68 barrios. El tamaño de la muestra se estimó con el software StatCal de Epiinfo, para un nivel de confianza del 95 %, una frecuencia esperada de potenciales criaderos en desuso del 3,5 % (frecuencia conocida de neumáticos en desuso) y un margen de error del 2 %. Con estos criterios se seleccionaron un total de 324 hogares. Para el sorteo, se utilizaron viviendas registradas en la base de datos cartográfica del municipio. Se excluyeron baldíos, comercios, instituciones y viviendas deshabitadas. En total se encuestaron 350 hogares.

Diseño de instrumentos y recolección de datos

Se elaboró un cuestionario dirigido a la persona encargada del aseo del hogar. Este se administró de manera verbal, en entrevista personal, con el objetivo de recoger datos primarios sobre las variables independientes en las dimensiones socioeconómicas y socioculturales. Además, se utilizó una planilla de observación para recoger información sobre la variable dependiente. Esta se definió como la “presencia en el hogar de potenciales criaderos”, al seguir la guía técnica del personal encargado del control vectorial. Los criaderos potenciales identificados se clasificaron en criaderos útiles (10 tipos), criaderos en desuso (6 tipos) y criaderos naturales (4 tipos). Se recogió información sobre criaderos positivos (recipientes con agua que poseían larvas y/o pupas de mosquitos en su interior en el momento de examinarse) y criaderos potenciales (depósitos que no contenían agua en el momento de la inspección, pero que podrían llenarse de agua en algún momento, también los recipientes que contenían agua, pero no poseían larvas y/o pupas de mosquitos en su interior). Se eligió la presencia de criaderos potenciales como variable respuesta, porque la existencia o no de larvas en los recipientes se asocia a factores climáticos (ocurrencia de lluvias los días previos a la inspección), mientras que el hecho de que estén a la intemperie ya constituye un factor de riesgo que se activa luego de cada lluvia. Se consideró en forma dicotómica (presencia o ausencia) ya que un solo criadero puede constituir un factor de riesgo, y porque la distribución de la frecuencia no fue suficiente para identificar diferencias estadísticas en relación con la cantidad.

Para la conceptualización de los constructos y operativización de las variables se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, y se construyó una tabla donde se incluyeron las dimensiones y los indicadores. A partir de la tabla se elaboraron los ítems y preguntas, con el cuidado de que las preguntas se redactaran con palabras y construcciones sencillas y que la escala de respuestas no se prestara a confusiones.

Las preguntas sobre actitudes, valores y conocimientos se redactaron como afirmaciones sobre las que los participantes indicaron su grado de acuerdo o desacuerdo, en una escala del tipo Likert. Cada constructo se analizó de forma independiente entre sí. Se incluyó una frase de presentación con la que se describió el propósito de la encuesta, con instrucciones para su llenado, y la solicitud del consentimiento informado.

Validación del instrumento de recolección de datos

Antes de realizar la prueba piloto, se evaluó la validez del contenido del instrumento de investigación a través del juicio de expertos en las áreas de gestión de residuos, promoción de la participación ciudadana y estadística. Para garantizar la validez predictiva, el instrumento se validó de forma previa, a través de un instrumento piloto con 132 encuestas a hogares, en 20 barrios de la ciudad. Se verificó la comprensión de las preguntas, el orden y la duración media, así como la exhaustividad de las categorías en las respuestas estructuradas. Para garantizar la confiabilidad interna en la medición de la variable dependiente, se utilizó la metodología estandarizada para la identificación de criaderos, y fue aplicada por operarios del ente rector del control de vectores a nivel nacional. Esta metodología consiste en una planilla de observación y registro, que incluye un descriptivo. La encuesta a hogares la aplicó un equipo de 10 encuestadores con experiencia en el control vectorial. Estos se contrataron y entrenaron para el estudio por un especialista en el área de entomología y una investigadora social. Dicha encuesta la coordinó un supervisor de campo, quien tuvo a su cargo organizar y distribuir a los encuestadores en el área de trabajo, proveer los insumos necesarios, supervisar las actividades, recibir los resúmenes, consolidar los datos y encaminar las muestras al laboratorio entomológico, en caso necesario.

La confiabilidad externa se determinó por el cálculo del tamaño muestral y el método de muestreo. Para el trabajo de campo se dispusieron mapas con la delimitación de cada barrio, con manzanas e inmuebles numerados.

Procesamiento y análisis de datos

Los datos se cargaron en una planilla electrónica, organizada en filas, para los hogares y en columnas, para las demás variables. Se realizó un análisis descriptivo y relacional. Se empleó la prueba de chi cuadrado en el caso de variables categóricas, el test estadístico no paramétrico Mann-Whitney-Wilcoxon y el test estadístico robusto T de Yuen para comparar los grupos, según la presencia o no de criaderos de gran tamaño en las casas. Además, se realizó el análisis multivariado de regresión logística para el cálculo del Odd Ratio (OR) entre el total de variables independientes y la dependiente. Se utilizó el software Epiinfo versión 10, de licencia libre. La información georreferenciada se analizó y graficó con QGis y R.

Consideraciones éticas

El comité de ética de investigación de la Gerencia de investigación y Conservación de la Fundación Moisés Bertoni aprobó el protocolo y los métodos e instrumentos de evaluación, el 17 de agosto de 2017. En los casos en que se encontraron criaderos en las viviendas, se ofreció información sobre cómo eliminarlos.

Análisis y resultados

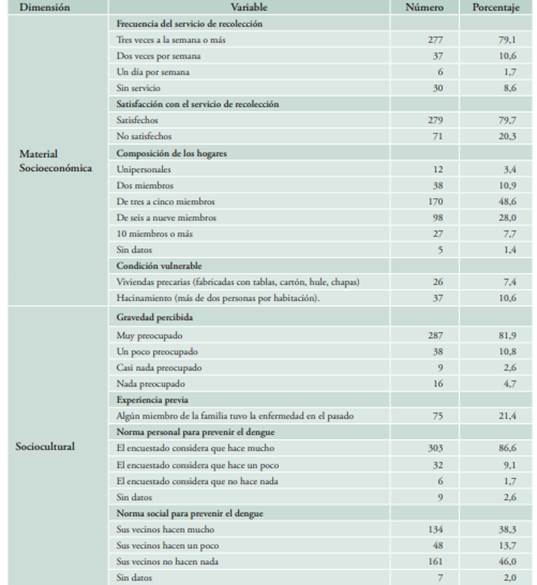

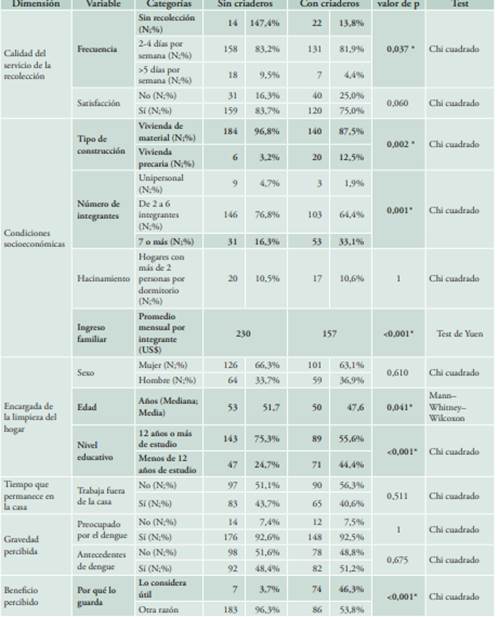

La encuesta se realizó entre el 2 y el 24 de julio de 2017, a 350 hogares. Se realizó el análisis descriptivo de las variables para la dimensión material socioeconómica y la dimensión sociocultural (Tabla 1). Se observaron diferencias en la frecuencia del servicio de recolección domiciliaria en la ciudad que coinciden con la información proveída por la Municipalidad sobre la frecuencia de recolección según zonas. De acuerdo con esta fuente secundaria, en 2017, el 70 % de las viviendas tenía una recolección de tres o más días por semana; el 9 %, dos veces por semana; y el 12 % no tenía recolección. Con respecto a la satisfacción con el servicio de recolección, las quejas más frecuentes, entre el 20,3 % no satisfecho, fueron la falta de regularidad y que no se retira todo. La muestra identificó una composición familiar similar a la que reportan los datos estadísticos de hogares a nivel urbano (INE 2015).

Tabla 1 Hallazgos descriptivos de las dimensiones material y sociocultural en hogares de Asunción, Paraguay, 2017 (n=350)

Fuente: elaboración propia en base a encuesta realizada en Asunción, Paraguay, 2017.

Se caracterizó a las personas que tenían a su cargo el aseo y la disposición de los residuos sólidos en el hogar, con el propósito de que la información contribuyera a diseñar mejores programas de sensibilización y respuesta. El 64,9 % (227) de estas personas eran mujeres. La edad media de estas personas fue de 52 años. El 33,7 % (118 personas) no había concluido el bachillerato, lo que significa que tenían menos de 12 años de estudio. El 8,9 % (31 personas) eran personal doméstico de la vivienda visitada. Para identificar los horarios más convenientes para las actividades institucionales de control vectorial, se preguntó sobre el horario de los encargados del aseo de las viviendas. El 41,4 % (145) informó que desarrolla su actividad laboral fuera de la casa, esto es, tienen pocas horas en el hogar. Entre ellos, el 35,9 % (52) retornan a la casa entre las 12:00 y las 17:00; el 29,7 % (43), pasadas las 18:00; el 9,0 % (13) no tiene horario fijo; el 2,8 % (4), en las primeras horas de la mañana, dado que realizan trabajo nocturno; y el 22,8 % (33), sin datos. El 17,2 % (25) trabaja los domingos; mientras que el restante 82,8 % (120) tienen libre ese día de la semana.

En la dimensión sociocultural se analizaron la gravedad percibida, el beneficio percibido, la norma personal y la norma social. Para evaluar el beneficio percibido se preguntó a los responsables de los 145 hogares que tenían residuos de gran tamaño: ¿por qué los guarda? Entre ellos, el 18,2 % (27) indicó que lo hace porque el basurero no los lleva. El 15,5 % (23) los guarda para reparar, el 14,9 % (22) porque los considera útiles y el 9,5 % (14) mencionó que alguien de la familia los guarda por algún motivo. El 8,1 % (12) los almacena para vender o dar al carritero, y el 7,4 % (11) para regalar. Cuando se agrupan las respuestas, se observa que casi el 40 % percibe algún beneficio directo de almacenar estos objetos; el 15,5 %, un beneficio para otro; y el 18,2 % porque no tiene otra opción. Por otra parte, un total de 195 hogares no tenían residuos de gran tamaño. A la pregunta ¿Qué hace con sus electrodomésticos en desuso?, el 47,7 % (93) mencionó que se los da al carritero; el 4,1 % (8), los deja en la vereda; el 5,6 % (11) los da al recolector; el 9,2 % (18) los regala; y el 2,1 % (4) los lleva a otro lado.

Al analizar la norma personal y social, el 86 % (296) mencionó que en forma personal hace mucho para prevenir el dengue. Al preguntársele ¿Qué hace usted?, el 92,9 % (325) mencionó que limpia su casa, el 73,1 % (256) que elimina criaderos y el 4,6 % (16) que utiliza insecticidas o repelentes. Solo el 38,3 % de los encuestados opinó que sus vecinos hacían mucho para prevenir el dengue.

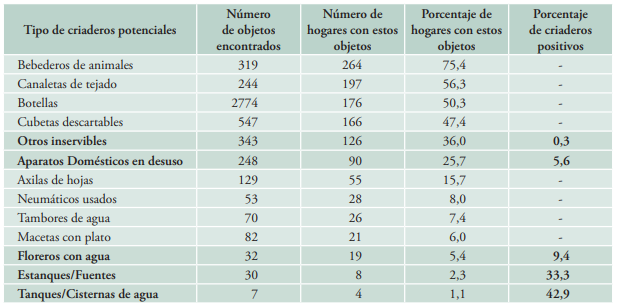

Presencia de criaderos de mosquitos

La frecuencia de objetos de gran tamaño que pueden convertirse en potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue fue alta en toda la ciudad. En los barrios visitados, se identificaron hogares que en su interior mantenían objetos de gran tamaño en desuso. Se identificaron aparatos domésticos de gran tamaño en desuso (heladeras, cocinas, etc.) en el 25,7 % (90) de las viviendas (tabla 2). En la mayoría de los casos, estos objetos se encontraban almacenados en los patios traseros, con o sin techo, en espacios improvisados, lo que genera inconvenientes para la higiene y el ordenamiento del hogar. En el 5,6 % (5) de estos objetoslos trabajadores de campo visibilizaron larvas de mosquitos. También se identificaron otros objetos inservibles de gran tamaño (hierros, muebles viejos, etc.) en 36,0 % (126) de las viviendas, y neumáticos en desuso, en el 8,0 % (28) de estas. Los tres tipos de objetos corresponden a la categoría de residuos de gran tamaño que no recoge el servicio rutinario de recolección, que constituye objeto de este estudio. Si se consideran de conjunto estos tres tipos de criaderos, su existencia se verificó en el 45,7 % (160) de las viviendas comprendidas en el estudio.

Relación entre la existencia de criaderos y variables observadas

Entre los hogares se encontró diferencias en la existencia o no de estos criaderos, según las características materiales y socioeconómicas de la vivienda y de la persona encargada del aseo del hogar, tal como se observa en la tabla 3. Resultaron significativos la menor frecuencia de recolección, la construcción precaria, el mayor número de integrantes de las familias, menor ingreso familiar, menor edad y menor nivel de educación del encargado de la limpieza. No se encontraron diferencias en el sexo del entrevistado, ni en el hacinamiento.

Con respecto a los valores subjetivos que se analizaron, se encontró significancia estadística para la presencia de criaderos en el hecho de considerar útil los objetos en desuso. El antecedente de dengue, la preocupación por la enfermedad, las normas sociales y la satisfacción con el servicio de recolección no marcaron diferencias en la presencia de criaderos potenciales dentro de los hogares.

Tabla 3 Variables socioeconómicas y subjetivas, según la presencia de criaderos

* significativo para p < 0,05

Fuente: elaboración propia en base a encuesta realizada en Asunción, Paraguay, 2017.

Observación: El resaltado corresponde a las variables que resultaron significativas.

Servicio de recolección informal

Un hallazgo que emergió del estudio fue la evidencia de que la recolección informal se extiende a todos los barrios de la ciudad, con una participación alta. El 51,4 % de los encuestados indicaron que recurren al “carritero” (reciclador informal) como opción para eliminar sus residuos. No hubo diferencia en esta práctica entre hogares con criaderos potenciales o sin ellos.

Beneficio y utilidad percibida

El factor que explicó con mayor fuerza estadística la existencia de objetos en desuso dentro de los hogares fue la creencia de los encargados de considerarlos de utilidad en el futuro.

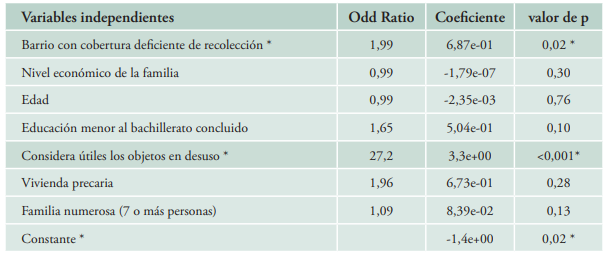

En el análisis multivariado, la percepción de utilidad del potencial criadero fue una de las dos variables significativas con Odd Ratio de 27,2 y una p<0,001. La otra variable significativa fue la baja cobertura de recolección de residuos (OR= 1,99, p=0,02), que se ve en la tabla 3 y la figura 3.

Tabla 3 Variables socioeconómicas y afectivas, según la existencia de electrodomésticos en desuso en el patio de la vivienda en Asunción, 2017, n=350.

Figura 3 Variables que explican la existencia de criaderos de gran tamaño, sólo en el análisis univariado (línea de puntos) y en el análisis univariado y multivariado (línea continua)

* significativo para p < 0,05

*** significativo para p <0,001

Discusión

Se encontró que la baja cobertura de recolección de residuos duplica el riesgo de acumular criaderos en los residuos sólidos dentro de los hogares (OR=2,17, p=0,01), cuando se controlaba por otras variables como la construcción precaria, el número de integrantes de las familias, el ingreso familiar, la edad y el nivel de educación del encargado de la limpieza. Esto está en línea con lo descripto por Mol et al. (2020), donde se identificó una asociación entre la gestión de residuos sólidos y los casos de dengue en Minas Gerais, Brasil.

La presencia de este tipo de criaderos fue muy frecuente, lo que confirma los estudios que el ente encargado del control vectorial realizó de forma previa (Sanabria et al. 2017). En nuestra encuesta, encontramos que el 45,7 % de los hogares tenían criaderos potenciales, constituidos por residuos sólidos de gran tamaño que no recolecta el servicio habitual (en específico, aparatos domésticos en desuso, en el 25,7 %; hierros o muebles viejos, en el 36,0 %; y neumáticos en desuso, en el 8,0%).

El factor subjetivo emocional, de acuerdo con la encuesta aplicada, es relevante en las acciones de prevención y control, pues condiciona, de manera significativa, la presencia de este tipo de objeto en las viviendas. El 40 % de los encuestados que contaban con este tipo de criadero manifestó que percibe algún beneficio directo de almacenar dichos objetos, mientras el 15,5 % indicó que representan un beneficio para otra persona. La percepción de utilidad del potencial criadero generaba un riesgo de hasta 27 veces mayor de acumularlo dentro de las casas. Estos factores subjetivos relacionados con el comportamiento se han estudiado muy poco en la literatura sobre la prevención del dengue, pero podrían dar claves para campañas de comunicación y sensibilización más efectivas (Ghio et al. 2021).

Solo el 18,2 % de los hogares indicó que los almacena porque no hay otra opción para su eliminación, lo que podría considerarse como una baja percepción del problema. Con respecto a otros valores subjetivos que se analizaron, el estudio arrojó que la preocupación por la enfermedad, las normas sociales y la satisfacción con el servicio de recolección no marcaron diferencias en lo concerniente a la presencia de criaderos potenciales dentro de los hogares. Esto no se condice con otros estudios donde sí encontraron asociación entre la percepción de riesgo y las actitudes preventivas (Ahmad Zamzuri et al. 2022; Aerts et al. 2020). Debe considerarse que la población de Asunción ya se había expuesto a sucesivas epidemias de dengue en años recientes. Ello puede llevar a un agotamiento en los comportamientos preventivos (Abdul et al. 2023).

Variables relacionadas con la capacidad personal, como el conocimiento sobre el dengue, la percepción de gravedad del problema, o la experiencia previa de haber tenido la enfermedad no estuvieron asociadas a prácticas preventivas de eliminar criaderos.

Trascender el abordaje individual para el cambio de comportamiento

Los residuos sólidos de gran tamaño constituyen el tipo de criaderos que con más frecuencia se identifican en los hogares de zonas urbanas. Su presencia se explica a partir de variables relacionadas con el comportamiento, así como con la presión de un modelo de consumo creciente, que no se acompaña de estrategias de gestión de los desechos que genera. Con la investigación, se comprobó que la recolección deficiente de residuos sólidos puede explicar la existencia de los tipos de criaderos más comunes en los hogares, incluso cuando se controla con otras variables explicativas socioeconómicas y psicoafectivas.

De acuerdo con esta investigación, el factor que con mayor fuerza explicó la existencia de criaderos fue el beneficio percibido, es decir, las creencias que tienen las personas sobre la utilidad de dichos objetos en el futuro. El modelo socioecológico de cambio de comportamiento fue útil para identificar esta causa, frente a otros constructos que son posibles detonantes de la conducta.

Este trabajo no profundizó sobre las causas de la valoración sobre la utilidad de los objetos, pero las personas que lo expresaron tenían más de 20 veces posibilidades de contar con esos objetos, cuando la existencia o no de criaderos se controlaba por otras variables como el nivel socioeconómico, la edad o el nivel educativo. Ello podría asociarse tanto a factores culturales como a estrategias de producción y reproducción que utilizan las familias para sostener sus modos de vida, y que están muy arraigadas.

La práctica de guardar y valorar objetos materiales descompuestos o en desuso se asocia a valores tradicionales. Ello contrasta con el modelo global de producción y consumo masivo, que tiende a acelerarse a costa de introducir en el mercado objetos domésticos de bajo costo y escasa vida útil. En Paraguay, a modo de ejemplo, la importación de equipos de aires acondicionados creció ocho veces entre 2010 y 2015, y la de heladeras se duplicó en ese mismo período (Orsiuw 2015). Estos artículos corresponden, sobre todo, a productos con una vida útil corta y sin estrategia de disposición final cogestionada con el importador. De ahí que, al descomponerse, se acumulen en las casas en gran cantidad. En esta investigación se encontró al 25 % de las viviendas con este tipo de criaderos potenciales. Provee evidencia para analizar oportunidades de movilizar esos materiales en desuso dentro de un modelo de economía circular, que reduzca el riesgo que hoy constituyen para el ambiente y la salud (Zhang et al. 2022).

Sería relevante profundizar en la explicación de esta percepción e incorporar los hallazgos en la propuesta. Al usar el enfoque teórico del Comportamiento Proambiental podemos considerar estas creencias como “patrones de comportamiento adquirido” que constituyen barreras para la incorporación de nuevas prácticas.

Conclusiones

La calidad del servicio de recolección fue el único otro factor que se asoció a la presencia de criaderos, cuando esto se controlaba por otras variables. Los hogares ubicados en barrios con servicio menos frecuentes tuvieron el doble de probabilidad de contar con criaderos constituidos por electrodomésticos en desuso u otros objetos de gran tamaño. Aun cuando estos objetos no se recogían en forma regular, la frecuencia y cobertura del servicio se asoció a la presencia de menos criaderos. Ello puede explicarse porque según algunos entrevistados, en determinadas ocasiones estos objetos sí se retiraban, en ocasiones con pagos extras no oficiales, o porque el retiro lo realizaban recolectores informales.

En el modelo socioecológico de promoción de la salud este resultado confirma la necesidad de trascender las miradas individualistas y aumentar las capacidades de gestión en los hogares. Requiere abordar las barreras del entorno, que necesariamente deben darse desde un enfoque colectivo, la articulación de recursos institucionales y comunitarios, y a través de políticas públicas que orienten el tratamiento de problemas de interés e impacto social.

El factor del beneficio percibido, que constituyó el que con más fuerza se correlaciona con la presencia de criaderos, debe ser investigarse con mayor profundidad y proponer intervenciones en esta línea en abordajes futuros. Por ejemplo, puntos de donación de repuestos e implementos, talleres comunitarios de reparación de electrodomésticos, centros de recuperación de materiales. Emerge la hipótesis de que muchas familias no consideran estos objetos como desechos, sino con potencial utilidad, por lo que organizar de manera colectiva la recuperación social de estos materiales podría contribuir a aliviar la carga de su manejo individual.

Las acciones de prevención y control del dengue se enmarcan en acciones de alto impacto político para los gobiernos locales y nacionales, porque las consecuencias sociales y económicas de una epidemia se materializan en pérdida de vidas por causa de una enfermedad prevenible. Implementar una gestión adecuada para los residuos sólidos en los municipios es un factor de protección contra el dengue importante, si consideramos que es un problema aun no resuelto y con tendencia al aumento. En ciudades en procesos acelerados de urbanización informal, que mantienen inequidades en el acceso a servicios, componentes culturales de valoración de objetos para su uso futuro, y condiciones climáticas y ambientales propicias para la existencia de criaderos, deberían priorizarse acciones orientadas al manejo, retiro y disposición de los residuos sólidos de gran tamaño, por su contribución a la problemática, bajo el modelo de Ciudades Saludables. Sería muy importante realizar una estimación de los costos y beneficios de tales intervenciones.

Se deben propiciar la implementación de políticas públicas y experiencias de gestión para el abordaje de la prevención y el control del dengue desde el gobierno local, con una mirada de gestión social integral, que incluya el reconocimiento y el abordaje territorial, la transectorialidad y la participación comunitaria.