Introducción

En las últimas décadas, distintos países de América Latina han experimentado la expansión y el fortalecimiento de diversos grupos y actores no estatales armados (De Marinis y Fuentes Díaz 2023). Particularmente, el dominio del territorio y la población por parte de las organizaciones criminales se ha expandido en dicha región mediante el control de recursos de distinta índole. Esta regulación informal de la vida cotidiana ha sido denominada como gobernanza criminal (Arias 2006; Lessing y Willis 2019).

El caso mexicano no ha sido la excepción, puesto que, en algunas zonas del país, el control de bienes y servicios públicos, así como la influencia en los procesos electorales por parte de los grupos delictivos armados ha cobrado mayor relevancia en los años recientes (Hernández Morales 2022). Sin embargo, ese modelo de gobernanza no es homogéneo y se ha complejizado en algunas entidades del país.

Es decir, a pesar de que suele sostenerse en acciones predatorias mediante la extracción de recursos y el uso exacerbado de la violencia sobre la población (Duque Daza 2021; Durán Martínez 2018; Magaloni et al. 2020; Maldonado Aranda 2019), en ocasiones adopta un talante clientelar al proporcionar ciertos recursos para abordar diversas carencias, resolver problemáticas específicas y asegurar el respaldo de la comunidad (Cruz Cobilt y Sandoval Díaz 2023; Feldmann y Luna 2022; Lessing 2022; Magaloni, Franco-Vivanco y Melo 2020; Sampó 2021).

La expansión y complejidad que ha adquirido la gobernanza criminal en la región, y particularmente en México, ha puesto en duda la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones delictivas, y garantizar la protección del territorio y la seguridad de la población. Ante dicha imposibilidad, ha surgido en el debate público la discusión sobre la viabilidad de establecer un pacto entre las autoridades y los grupos criminales, con el fin de disminuir los altos índices de violencia.

Diversas investigaciones han demostrado que la presión social para generar este tipo de arreglos surge cuando los grupos delictivos alcanzan una alta capacidad de control territorial y producen niveles significativos de violencia, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de que las instituciones de seguridad puedan derrotarlos. Asimismo, esta presión puede surgir cuando se percibe que ciertas actividades delictivas, como el narcotráfico, son consecuencia de las condiciones de marginación y exclusión social. Además, las organizaciones delictivas pueden adquirir una cierta legitimidad al facilitar el acceso a bienes y servicios a la población y promover la movilidad social (Durán Martínez 2022; Feldmann y Luna 2022; Freeman y Casij Peña 2023).

A partir de lo anterior, en esta investigación buscamos conocer cómo influyen los distintos tipos de gobernanza criminal y la capacidad estatal en materia de seguridad en la aprobación ciudadana de un posible pacto entre el Gobierno y los grupos delictivos armados para reducir la violencia. Con este objetivo, proponemos las siguientes hipótesis:

Con los hallazgos obtenidos en este trabajo pretendemos contribuir al debate sobre las nuevas manifestaciones de la criminalidad en América Latina, y el surgimiento de pactos y mediaciones entre actores formales e informales, así como respecto a la legitimidad y el respaldo social que ciertos grupos delictivos han logrado obtener en la región.

Gobernanza criminal y pactos político-delictivos

El campo de estudio de la gobernanza criminal ha surgido en respuesta al creciente interés académico por la complejidad que ha adquirido la formación de grupos delictivos armados en diversas partes del mundo, sobre todo en las regiones del sur global, como Latinoamérica (Feldmann y Luna 2022). A pesar de que las investigaciones sobre el crimen organizado en sus diversas representaciones (mafia, pandillas, narcotráfico, milicias, etc.) y sobre la violencia criminal tienen ya una larga tradición en dicha región -particularmente en países como México, Colombia, Brasil y El Salvador-, cuando se habla de gobernanza criminal no se hace referencia a este tipo de agrupaciones como actores meramente delictivos que buscan lucrar económicamente, sino como actores con capacidad para regular la vida cotidiana de algunas comunidades.

A partir de lo anterior, autores como Lessing (2021, 3) han definido el concepto de gobernanza criminal como “la capacidad que tienen grupos criminales para llevar a cabo imposición de reglas y restricción del comportamiento en las poblaciones locales” en que se encuentran insertos. Sin embargo, es importante señalar que la gobernanza criminal también involucra, de manera directa o indirecta, la participación de actores estatales. En este sentido, se destaca como premisa del concepto la posibilidad de que sea una institucionalidad alternativa que regule tanto las actividades lícitas como las ilícitas, y la distribución de bienes públicos en ciertos territorios (Feldmann y Luna 2022), tal como sucede en aquellos espacios donde el Estado y el crimen organizado establecen relaciones de cooperación y/o competencia.

Al respecto, en la discusión teórica y empírica actual sobre la gobernanza criminal se destaca que existe una diversidad en las formas en que esta se puede manifestar. Como asegura Lessing, “los grupos criminales también varían en la forma en que gobiernan y qué tan bien gobiernan” (Lessing 2022, 8). Además, pese a que los grupos delictivos armados siempre usan en alguna medida la violencia física para ejercer su control, algunos implementan prácticas más sutiles o clientelares para ello. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Blattman et al. (2021) señalan que dichas organizaciones resuelven ciertas necesidades sociales, lo cual les permite conformar una legitimidad que, en algunos casos, es mayor que la legitimidad de las instituciones públicas.

De modo similar, Beatriz Magaloni et al. (2020) afirman que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en países como México y Brasil pueden establecer regímenes extorsivos, pero también de “asistencia” hacia la población. Autores como Ribeiro, Soares y Krenzinger (2022), así como Arias y Barnes (2017) han profundizado en ello al diferenciar las acciones de los dos grupos delictivos con mayor presencia en Río de Janeiro, Brasil. Por tanto, argumentan que las zonas controladas por agrupaciones distintas presentan diferencias en los niveles de exposición a la violencia armada, ya que ellas promueven órdenes criminales que inciden de manera distinta en las experiencias políticas, sociales y económicas vividas por los habitantes de las favelas.

Bajo esas circunstancias, los gobiernos de los países de la región han puesto cada vez mayor énfasis en contener la violencia criminal; sin embargo, la capacidad estatal en materia de seguridad no solo está en entredicho por la complejidad y diversificación de la gobernanza criminal, sino también por la manera en que la ciudadanía percibe esa capacidad. Diversos estudios han demostrado que las intervenciones gubernamentales, generalmente enmarcadas en las llamadas “guerras contra las drogas” y el despliegue de fuerzas militares y policiales, no solo no logran disminuir el fenómeno, sino que, en muchos casos, lo agravan (Atuesta 2018; Trejo y Ley 2022).

Este escenario ha llevado a cuestionar si los Estados son realmente fuertes o débiles, considerando tanto su capacidad para decidir y ejecutar políticas públicas como la percepción ciudadana sobre ello. En ese sentido, O’Donnell (2008) señala que la fortaleza de un Estado se mide en términos de su habilidad para organizar y regular las relaciones sociales dentro de su territorio, sobre todo cuando se trata de imponer orden y control. Sin embargo, esta fortaleza es, en muchos casos, solo una proyección que el Estado intenta generar frente a la ciudadanía (Migdal 2011), particularmente en contextos de alta violencia y criminalidad. En consecuencia, lo que adquiere mayor relevancia en el análisis es la percepción que la población tiene sobre la capacidad del aparato estatal para garantizar seguridad y justicia (Tilly 1992).

Por tanto, la creciente complejidad que ha adquirido la gobernanza criminal en distintos países de América Latina y otras regiones del mundo, mediante un control territorial coercitivo pero también a través de la provisión de servicios a la población (Sampó, Jenne y Ferreira 2023), junto con la percepción ciudadana sobre la incapacidad del Estado para implementar políticas de seguridad efectivas, ha generado en el debate público la viabilidad de establecer pactos o treguas entre las autoridades gubernamentales y los grupos delictivos armados, con el objetivo de disminuir o contener la violencia (Cruz y Durán Martínez 2016; Durán Martínez 2022; Ferreira y Richmond 2021).

Algunos ejemplos de pactos político-delictivos abarcan la tregua, en 2012, entre el Ministerio de Seguridad y las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, así como las presuntas negociaciones del actual presidente Nayib Bukele con estas pandillas y con organizaciones criminales mexicanas. En Colombia, se destacan los acuerdos entre Pablo Escobar y el Gobierno nacional en la década de los noventa, los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC en 2016, y la política de Paz Total iniciada en 2022 por la administración de Gustavo Petro (Cruz y Durán Martínez 2016; Freeman y Casij Peña 2023; Trejos y Badillo Sarmiento 2024). Además, se pueden mencionar los acuerdos y la legalización de pandillas en Ecuador, Honduras, Haití y España, así como los tratados del Estado con la mafia en Italia (Freeman y Casij Peña 2023), entre otros casos.

En México, este tipo de pactos no se han hecho como un proceso público de pacificación, sino más bien como “arreglos” secretos o clandestinos entre actores políticos y criminales, con el fin de beneficiarse mutuamente (Auyero y Sobering 2021). A partir de un estudio sociohistórico, Benjamin Smith (2024) asegura que estos vínculos han existido en el país por lo menos desde la década de los setenta, mediante “redes de protección” implementadas y disputadas por distintas autoridades públicas locales y federales, a través de lo cual podían controlar el mercado ilícito del narcotráfico y conseguir recursos económicos para financiar infraestructura y servicios públicos. Asimismo, ese sistema permitió, en ciertos momentos y regiones, mantener niveles mínimos de violencia.

Actualmente, el International Crisis Group ha documentado que “en algunas partes de México, las autoridades parecen estar llegando a entendimientos con los grupos criminales en aras de reducir la violencia” (ICG 2024, 15). Es decir, se presume que los mandos militares han permitido a ciertos grupos delictivos operar de forma impune, siempre y cuando eviten el uso excesivo de la coerción hacia la población. De acuerdo con el informe citado, esta dinámica explica la modesta reducción de los homicidios dolosos en el país durante los últimos años.

Ya sea de forma pública o privada, los pactos político-delictivos suceden cuando las autoridades, por voluntad propia o por la presión de algunos sectores de la sociedad civil, otorgan ciertos beneficios (económicos o judiciales) a los grupos delictivos y a sus integrantes, a cambio de que estos disminuyan las acciones delictivas de carácter más violento y visibles, como los homicidios o las extorsiones (Durán Martínez 2022).

En general, este tipo de negociaciones se derivan de contextos en los que las dos partes involucradas tienen falta de claridad sobre si es posible vencer en la contienda. En ese sentido, para los gobiernos resulta factible llegar a un acuerdo con los criminales cuando estos adquieren una gran capacidad para controlar territorios y generar violencia, ya que los grupos delictivos pueden tener intereses políticos, pero no buscan tener un control formal del Estado, a diferencia de los grupos rebeldes o guerrilleros. Por ello, se espera que un pacto pueda llegar a ser preferible por la población que un enfrentamiento constante (Durán Martínez 2022).

La posibilidad de una negociación entre el Gobierno y los criminales no solo surge cuando estos tienen una gran capacidad para disputar por medio de la fuerza el control territorial a las autoridades, sino también cuando se considera que ciertas actividades delictivas, como el narcotráfico, son producto de las condiciones de marginación y exclusión en las que se han encontrado históricamente ciertos grupos de la población (Durán Martínez 2022). También ocurren cuando las organizaciones delictivas adquieren cierta legitimidad al proveer bienes y servicios a la población, y facilitar la movilidad social (Feldmann y Luna 2022).

Por último, es importante destacar que, debido a la complejidad y dificultad de analizar los pactos político-delictivos, en esta investigación no examinamos la probabilidad de que estos acuerdos ocurran, sino la preferencia ciudadana hacia ellos. En este sentido, basándonos en los aportes teóricos y empíricos previamente mencionados, sostenemos que la gobernanza criminal en México es heterogénea, pero puede clasificarse en dos modalidades opuestas: la violenta, caracterizada por el uso excesivo de la fuerza y el perjuicio a los habitantes de una comunidad, y la clientelar, que provee ciertos bienes y recursos a las comunidades. A partir de esto, argumentamos que los patrones de estas formas de gobernanza, así como la percepción de las personas sobre la capacidad del Estado para enfrentarlas, influyen en el apoyo ciudadano a los pactos entre autoridades públicas y grupos delictivos. Para reforzar este argumento, también analizamos cómo estos factores impactan la legitimidad de los grupos delictivos y la disposición de la ciudadanía a tolerar su impunidad.

Datos y método

Para comprobar las hipótesis propuestas hemos utilizado la información de la Encuesta Nacional de Violencia Organizada (ENVO), elaborada por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2013, y la Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), levantada en 2011 por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) y el Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO). Ambas cuentan con representatividad a nivel nacional de la población mexicana. Es importante señalar que dichas encuestas no han sido replicadas después de su primera edición; sin embargo, hemos decidido utilizarlas debido a que, a diferencia de otros instrumentos más recientes, fueron específicamente diseñadas para captar las percepciones y actitudes de los ciudadanos en escenarios de violencia perpetrada por grupos delictivos armados. Esta característica nos permitió contrastar de manera empírica las hipótesis planteadas.

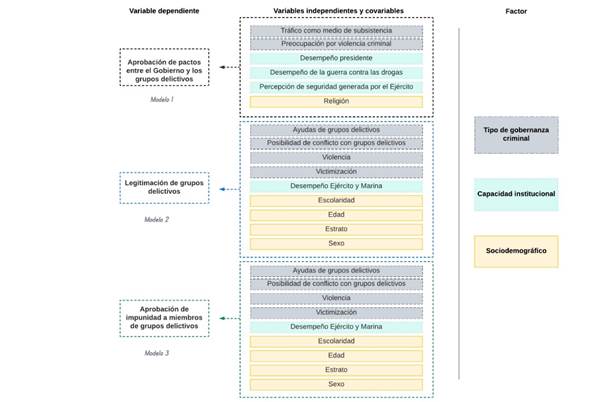

Efectuamos un análisis econométrico a través de tres modelaciones, con la intención de profundizar en la opinión de la ciudadanía sobre 1) la aprobación de pactos entre el Gobierno y los grupos delictivos (modelo de regresión logística multinomial); 2) la legitimidad que mantienen los grupos delictivos (modelo de regresión logística multinomial), y 3) la aprobación de impunidad a miembros de grupos delictivos, sobre todo líderes, narcomenudistas y asesinos (modelos lineales generalizados con función de enlace logit). Consideramos los mismos factores como variables independientes para los tres modelos: el tipo de gobernanza criminal (violenta o clientelar), el desempeño o la capacidad del Estado para hacer frente a los grupos criminales, y diversos aspectos sociodemográficos. Resumimos los diseños de estos modelos en la figura 1.

Resultados

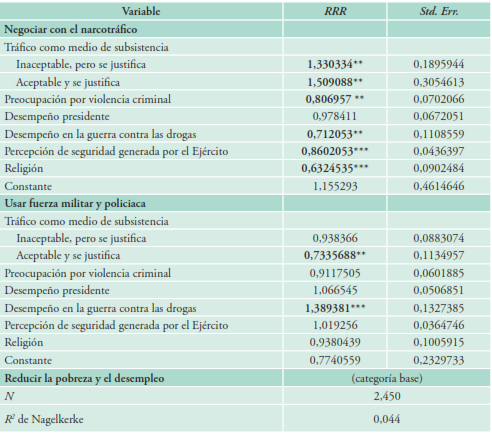

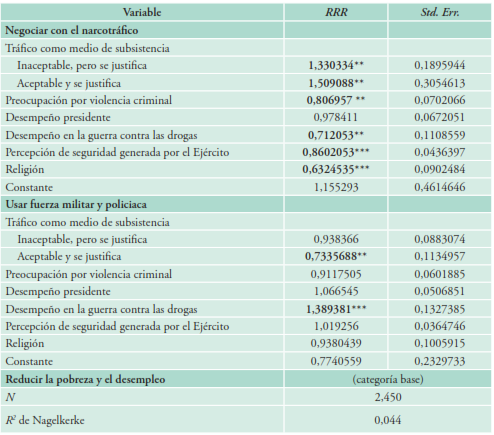

El primer modelo considera tres categorías de comparación: 1) quienes apoyan negociar con el narcotráfico; 2) quienes apoyan usar la fuerza militar y policiaca para combatirlo, y 3) quienes afirman que lo mejor para solucionar el narcotráfico es generar más empleo y combatir la pobreza (categoría base).

Si bien los coeficientes del modelo se expresan en risk ratios, al transformarlos en efectos marginales, se tiene que es 16 % más probable que las personas que consideran que es aceptable y justificable que un campesino cultive marihuana para subsistir, , estén a favor de “negociar con el narcotráfico”, respecto de quienes afirman que lo mejor para solucionar el narcotráfico es generar más empleo y combatir la pobreza (categoría base). Por otra parte, para la categoría que apoya la negociación con grupos criminales para mantener la paz, en comparación con la categoría base, la preocupación por la violencia ejercida por los grupos delictivos es estadísticamente significativa y negativa,1 es decir, que su preocupación por la violencia criminal disminuye en 12 % en términos de efectos marginales.

En cuanto a la evaluación de la capacidad estatal realizada por las personas, los resultados de este modelo muestran que, específicamente, el desempeño del presidente de la República en materia de seguridad no es estadísticamente significativo sobre la posibilidad de que las personas aprueben un pacto entre el Gobierno y los grupos criminales para solucionar el tráfico de drogas. En cambio, la percepción de las personas acerca del papel del Gobierno en la “guerra contra el narcotráfico” sí lo es. Esta variable está negativamente asociada (0,712053-1); por tanto, las personas que afirman que el Gobierno sí está ganando la batalla disminuyen la probabilidad en los efectos marginales de apoyar un pacto político-delictivo en 9 %, respecto a quienes afirman lo contrario.2

Por su parte, la capacidad que genera el Ejército en la percepción de seguridad de las personas también es estadísticamente significativa y negativa. Esto indica que quienes se sienten más seguras con la presencia del Ejército en su comunidad tienen una probabilidad 12 % menor de apoyar un pacto entre el Gobierno y el crimen. Por último, sobre los aspectos sociodemográficos, en el modelo también fue significativamente estadístico el efecto de practicar alguna religión. Esto quiere decir que aquellas personas que se consideran religiosas, en comparación con las que no, disminuyen la probabilidad de apoyar un pacto político-delictivo en 11 % en términos marginales, respecto a quienes consideran que la mejor estrategia para acabar con el narcotráfico es generar empleos y reducir la pobreza.

Al ser un modelo multinomial, es posible también observar los efectos sobre la categoría (2), que considera que la mejor estrategia para afrontar el problema del narcotráfico es usar la fuerza militar y policiaca, comparada con la misma categoría base (3). Los resultados muestran que la forma de gobernanza criminal clientelar, establecida como “tráfico como medio de subsistencia” es estadísticamente significativa y mantiene una relación negativa, es decir opuesta a la categoría sobre el pacto político-criminal. En términos generales, la probabilidad de que las personas de esta categoría consideren que el tráfico como medio de subsistencia -campesino que siembra marihuana, por ejemplo- es aceptable y se justifica, es 10 % menor que si la comparamos con la categoría base.

La gobernanza criminal violenta (operacionalizada como preocupación por violencia criminal) tuvo el mismo efecto, pero no es estadísticamente significativa. Respecto a la evaluación del desempeño gubernamental, solo el desempeño de la guerra contra las drogas resultó estadísticamente significativo y tuvo un efecto positivo (33 % en términos marginales o 1,38 en RRR); es decir, a mayor percepción de que se está ganando la guerra contra el narcotráfico, aumenta la posibilidad de que las personas apoyen el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado. Por otra parte, en este caso la religión tuvo un efecto negativo, pero no resultó estadísticamente significativa. Los resultados de este primer modelo se aprecian en la tabla 1.

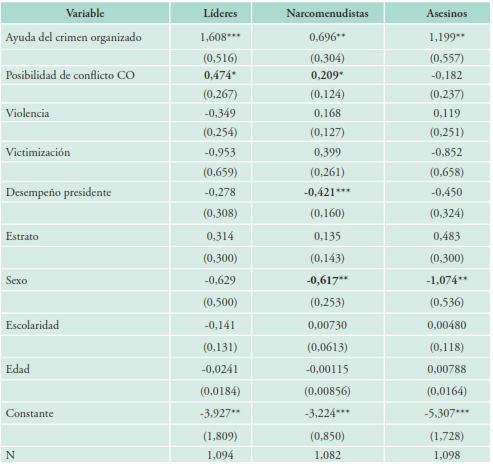

En relación con el modelo 2, denominado “Legitimidad de los grupos delictivos”, se cuenta con cuatro categorías de comparación: a) Muy en desacuerdo (categoría base); b) Algo en desacuerdo; c) Algo de acuerdo, y d) Muy de acuerdo. Los resultados, en términos de efectos marginales, indican que la probabilidad de legitimar esas organizaciones -dado que los grupos delictivos han otorgado algún tipo de apoyo a las personas necesitadas de su comunidad- aumentan en 26 % (coeficiente 1,720189)3 si comparamos a la categoría “algo de acuerdo” con la categoría base (“muy en desacuerdo”). Caso similar ocurre si comparamos a la categoría de personas que han dicho que están muy de acuerdo con la legitimación de los grupos criminales contra la categoría base. De ahí que la probabilidad de ver con buenos ojos la legitimación se incrementa en 35 % (coeficiente 2,6239) si las personas reciben algún apoyo de los grupos criminales.

Por otra parte, en relación con la posibilidad de conflicto con grupos del crimen -“si uno no se mete con ellos, no pasa nada”-, la probabilidad de legitimar a los grupos criminales se incrementa en 28 % en la categoría “algo de acuerdo” comparada con la categoría base. Caso similar ocurre con la categoría “muy de acuerdo”, quienes tienen una probabilidad 32 % mayor de legitimar al crimen, dado que piensan que “mientras no te metas con ellos, no pasa nada”.

Un resultado interesante se presenta con la variable de violencia, que se operacionalizó con la frase “la violencia no está presente en su localidad”. En este caso, el valor de la ratio es de 2,908 si comparamos la categoría base con la categoría “muy de acuerdo” con la legitimidad del crimen organizado. En términos de efectos marginales, se puede decir que las personas que están más a favor de la legitimidad del crimen organizado tienen 44 % mayor probabilidad de considerar que en sus localidades no está presente la violencia.

Por otra parte, respecto a la evaluación que hacen las personas del desempeño del Ejército y de la Marina en el combate a la delincuencia, resulta lógico que, para las categorías que no legitiman el crimen organizado, los valores del coeficiente son estadísticamente significativos, mientras que para la categoría que apoya la legitimidad de los grupos del crimen, no es significativo.

Por último, respecto a los factores sociodemográficos, para la categoría de “algo de acuerdo”, todas las variables independientes resultaron estadísticamente significativas con excepción de la variable “sexo”. Tanto el nivel educativo, la edad en años cumplidos y el estrato social tienen el signo negativo; es decir, en la medida que aumentan se reduce la posibilidad de estar “algo de acuerdo” en que las organizaciones criminales son benéficas para la comunidad, en comparación a quienes están “muy en desacuerdo” con ello. Para la categoría “muy de acuerdo” solo fue estadísticamente significativa la variable “sexo” y tuvo un signo negativo, es decir, ser mujer reduce la posibilidad de estar “muy de acuerdo” con que los grupos delictivos sean legítimos en comparación con quienes están muy en desacuerdo con ello. Los resultados del modelo se presentan en la tabla 2.

Tabla 2 Legitimidad de grupos delictivos

Modelo logístico multinomial. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Nota: Para interpretar el modelo se transformaron los valores RRR de este a efectos marginales para facilidad de interpretación.

Fuente: Elaboración propia con información de la ENVO (2013).

Por otra parte, los resultados de los modelos lineales generalizados con función de enlace logit muestran que recibir ayuda de los grupos delictivos es estadísticamente significativo y se asocia de manera positiva en los casos de líderes y asesinos. Es decir, recibir algún tipo de apoyo por parte del crimen aumenta la probabilidad de que las personas consideren que tanto los líderes del crimen organizado (60,8 %), como los asesinos (19,9 %) deberían quedar impunes. En cuanto a la percepción de las personas sobre la posibilidad de ser víctimas o entrar en conflicto con las organizaciones criminales, mediante la expresión “mientras uno no se meta con ellos, no pasa nada”, solo es estadísticamente significativa para el caso de los líderes del crimen organizado y de los narcomenudistas. Se tiene en esta un mayor cambio marginal, al aumentar en 6,8 % la probabilidad de que estén más a favor de la impunidad, frente al 1,4 % en el caso de los líderes criminales.4

Ni el efecto de la violencia ni el de la victimización resultaron ser estadísticamente significativos en ninguno de los tres modelos lineales con función logit. Respecto al desempeño institucional en materia de seguridad, específicamente del presidente de la República, solo es significativo para el caso de los narcomenudistas y está negativamente asociado. Esto significa que, a medida que aumenta una unidad la percepción positiva sobre dicho desempeño, disminuye en 6,7 % la probabilidad de que las personas estén de acuerdo en la impunidad de los vendedores de marihuana al menudeo. Por último, de los factores sociodemográficos solo fue significativo el “sexo”, para el caso de narcomenudistas y asesinos; ambos tienen una asociación negativa. Por tanto, ser mujer disminuye la posibilidad (en efectos marginales) de estar de acuerdo con la impunidad en 5 % para los narcomenudistas y en cerca de 1 % para los asesinos. Los resultados de los modelos mencionados se muestran en la tabla 3.

Discusión

Los resultados del análisis econométrico coinciden con la discusión teórica presentada en la introducción y en el primer apartado de este trabajo. Respecto a la primera hipótesis, se ha demostrado que la forma en que se expresa la gobernanza criminal sí afecta la aprobación ciudadana a los pactos político-delictivos. Cuando la producción y el tráfico de drogas son concebidos por las personas como un medio legítimo de subsistencia, es más probable que ellas consideren que resulta más conveniente establecer un acuerdo entre el Gobierno y las agrupaciones criminales que emprender una guerra entre ambas partes. Esto es congruente, ya que, como se ha señalado, la presión por dicho tipo de negociaciones puede surgir cuando hay discursos públicos que “definen la criminalidad y violencia como producto de la marginalidad, o enfatizan el fracaso de la represión en eliminar la violencia” (Durán Martínez 2022, 26).

Los resultados expuestos en las Tablas 2 y 3 fortalecen esa hipótesis, ya que es más probable que las personas de una comunidad que reciben apoyos de los grupos delictivos vean a estas organizaciones como legítimas e, incluso, estén dispuestas a considerar que sus miembros (sobre todo los líderes y narcomenudistas) queden impunes ante la ley. Lo anterior puede explicarse debido a que la gobernanza criminal “clientelar” suele presentarse en contextos en los que hay una importante ineficiencia de las instituciones gubernamentales o de las empresas privadas para brindar ciertos bienes y servicios, lo cual es aprovechado por grupos delictivos para suplir esas carencias y beneficiarse con ello.

Por ejemplo, en algunas comunidades de México los grupos delictivos han ampliado la red de transporte público, los servicios automotrices a través de la renta y venta de maquinaria y de equipo especializado, y han intervenido en la regulación del comercio formal y del ambulantaje o en la resolución de conflictos comunitarios (Ochoa Elizondo 2020). En otros casos, los grupos delictivos financian y organizan fiestas patronales y eventos sociales (Córdova Solís 2018), reparten despensas y muebles a personas damnificadas por desastres naturales (Reza 2021), o dan apoyo con dinero y alimentos ante situaciones de emergencia, como fue la pandemia de covid-19 (Atuesta y Pérez Dávila 2021; Cruz Cobilt y Sandoval Díaz 2023; Sánchez Valdés y López Cerón 2021). Por supuesto, este tipo de apoyos no se dan solo por la “buena fe” de los grupos delictivos, sino que con ello buscan generar un capital político y social que es explotado para alcanzar sus intereses (Sampó 2021).

El caso emblemático ha sido el Cártel de Sinaloa, caracterizado por el importante arraigo que tiene en la comunidad, ya que supo capitalizar una “subcultura narcotraficante entre la gente de los ranchos que componían la Sierra Madre […] de todo un sistema de valores, normas y comportamientos que giraban alrededor de la producción y el tráfico de drogas como una actividad legítima” (Duncan 2015, 158). Dentro de este sistema, se ha idealizado positivamente a los productores y traficantes de drogas por su origen humilde y por su capacidad para afrontar los abusos del Gobierno, así como por sus habilidades en los negocios y por su altruismo (Duncan 2015).

Por el contrario, los resultados de la investigación también han mostrado que la gobernanza criminal violenta reduce la aprobación ciudadana a los pactos político-delictivos e incrementa su exigencia para que el Gobierno use la fuerza para combatir al crimen. Esto también coincide con las investigaciones que han documentado cómo ciertas agrupaciones en México, como Los Zetas, Los Caballeros Templarios o, más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, han implementado regímenes sumamente violentos para controlar a la población y extraer distintos tipos de recursos. Por ejemplo, a través de acciones como la extorsión de comerciantes, la extracción de hierro y otros minerales, la tala ilegal y la explotación de recursos forestales en tierras comunales, el robo de combustibles, así como la destrucción de carreteras y la toma de casetas (Maldonado Aranda 2019; Maza Albores y Ramírez Gutiérrez 2020; Sampó, Jenne y Ferreira 2023), entre muchas otras. Por tanto, es esperable que en esos casos las organizaciones criminales no cuenten con la legitimidad suficiente en la población. Así también, investigaciones previas han mostrado que el Gobierno mexicano ha formado alianzas con agrupaciones delictivas más moderadas y menos desafiantes para afrontar de manera conjunta a algunas de esas organizaciones, caracterizadas por su nivel de brutalidad (Duncan 2015; Olasolo, Lair y Carcano 2018).

Es importante destacar que, dado el enfoque y la naturaleza de los datos analizados en esta investigación, los resultados nos han permitido realizar una generalización estadística con base en la información disponible a nivel nacional. Sin embargo, debido a la complejidad de la gobernanza criminal, es necesario emprender investigaciones desde otras aproximaciones que permitan profundizar en la comprensión de las dinámicas y variaciones de este fenómeno a nivel local y regional.

Respecto a la segunda hipótesis que hemos planteado, los hallazgos muestran que, a mayor capacidad estatal en materia de seguridad percibida por la ciudadanía, menor será la probabilidad que las personas estén a favor de los pactos político-delictivos. Específicamente, como se expuso en la Tabla 1, cuando la gente percibe que el Gobierno está ganando en la supuesta “guerra contra las drogas”, así como cuando el Ejército provoca mayor percepción de seguridad habrá menos disposición de las personas hacia un arreglo entre las autoridades y los delincuentes, y mayor aprobación por el uso de la fuerza. Esto coincide con investigaciones previas que han mostrado que la confianza en las fuerzas de seguridad está asociada a una mayor exigencia ciudadana de la mano dura del Gobierno para combatir al crimen (Hernández Morales 2023).

Además, los resultados mostrados en las tablas 2 y 3 sugieren que la legitimidad del Estado, de sus instituciones y de sus actores está inversamente relacionada con la legitimidad del crimen organizado, como se ha señalado en otras investigaciones (Ferreira y Richmond 2021; Vázquez Valencia 2019). Particularmente, cuando el desempeño del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia es bueno, la probabilidad de que las personas consideren que los grupos del crimen organizado actúan en beneficio de la comunidad disminuye, así como su disposición a que los criminales queden impunes.

Consecuentemente, los resultados han mostrado que cuando la ciudadanía considera que el Gobierno mexicano está perdiendo la “guerra contra el narcotráfico”, se incrementa la aprobación de las personas de que exista un pacto político-delictivo. Es decir, como lo ha señalado Durán Martínez (2022), cuando se trata del desempeño gubernamental en materia de seguridad, existe una evaluación objetiva de las personas respecto a la viabilidad de continuar con un confortamiento directo con los grupos delictivos, cuando no representa ningún beneficio para la ciudadanía y, por el contrario, puede incrementar las condiciones de violencia. Esto es consecuente con el contexto actual mexicano, ya que se ha documentado plenamente que la “guerra contra las drogas” implementada a partir del primer lustro del siglo XXI no ha sido efectiva para contener al crimen organizado y otros delitos de alto impacto e, incluso, los han aumentado (Atuesta 2018; Trejo y Ley 2022).

Por último, dentro de los aspectos sociodemográficos analizados, cabe destacar que los resultados de la investigación muestran que resulta de gran relevancia la condición religiosa de las personas. Esto hace suponer que la carga moral en la gente que practica una religión impide que vea la posibilidad de apoyar un pacto entre las autoridades públicas y los grupos delictivos. Esto llama la atención, ya que en México, como en otros países de América Latina, los líderes religiosos han fungido en distintas ocasiones como intermediarios en las negociaciones entre el Estado y los grupos delictivos (Cruz y Durán Martínez 2016; Durán Martínez 2022; Freeman y Casij Peña 2023). Sin duda, esto invita a profundizar sobre ciertas condiciones culturales que pueden ser de gran importancia para comprender las dinámicas de la violencia criminal, y cómo es percibida y experimentada por distintas comunidades y grupos poblacionales específicos del país.

Conclusión

El principal hallazgo de este trabajo es que la forma en que se presenta la gobernanza criminal en México tiene ciertos efectos sobre la aprobación ciudadana hacia los pactos político-delictivos y sobre cómo se concibe a las organizaciones criminales y a los miembros específicos de estas.

En la medida en que se conforma una gobernanza criminal clientelar, es mayor el apoyo ciudadano a un arreglo entre autoridades y delincuentes. Como se ha mostrado también, esto puede deberse a que el reparto de apoyos por los grupos delictivos, así como la percepción de que ciertas actividades criminales son un medio válido de subsistencia y movilidad social, tienen un efecto legitimador en el actuar de los actores delincuenciales y, con ello, logran también mayor capacidad para operar de manera impune. Es decir, a diferencia de otros países, en donde la violencia exacerbada sobre la ciudadanía impulsa en la discusión pública la necesidad de iniciar un proceso de paz negociado entre el Estado y el crimen, en México ello impulsa una mayor presión social al Gobierno para que use la fuerza.

Del mismo modo, en esta investigación hemos mostrado que la capacidad estatal en materia de seguridad tiene una gran relevancia. Cuando existe una percepción positiva del desempeño de las instituciones encargadas de seguridad al combatir a la delincuencia, la aprobación de los pactos político-delictivos disminuye, así como la legitimación de las organizaciones criminales y sus integrantes.

Estos aportes ponen de manifiesto la creciente complejidad y diversificación de las acciones criminales en México, que implican una regulación delincuencial de la vida cotidiana de las comunidades. Por tanto, se muestra también la necesidad de profundizar en el estudio y en la discusión académica de este fenómeno. Pero, de forma más relevante, los hallazgos expuestos sugieren la importancia de diseñar e implementar políticas de seguridad que dejen de lado los enfoques punitivos y reactivos, como son las “guerras contra el narcotráfico”. En cambio, es necesario que se implementen estrategias diferenciadas conforme a las dinámicas locales y regionales en donde tienen presencia los grupos delictivos, tomando en cuenta que pueden contar con una importante base de apoyo social.

Por último, esta investigación presenta algunas limitaciones considerables. La primera es el año en que se levantaron las encuestas utilizadas y la falta de continuidad de esos instrumentos, lo que dificulta el análisis de los cambios en las percepciones ciudadanas sobre la violencia criminal en la última década. En segundo lugar, es esencial que futuras investigaciones mejoren y actualicen los instrumentos de medición, con el fin de incluir más factores explicativos sobre el apoyo ciudadano a los procesos de paz que involucren arreglos, públicos o privados, entre el Gobierno y los distintos grupos delictivos. Finalmente, destacamos la necesidad de emplear aproximaciones cualitativas que permitan profundizar en las variaciones de la gobernanza criminal y en el actuar del Estado en materia de seguridad a nivel local y regional.

A pesar de lo anterior, el alcance de este trabajo resulta de relevancia para contribuir al debate sobre las nuevas manifestaciones de la criminalidad en México y la región, especialmente en lo que respecta al surgimiento de acuerdos y mediaciones entre actores formales e informales, así como a la legitimidad que algunos grupos delictivos pueden llegar a obtener.