Introducción

El brote de COVID-19 ha despertado debates sobre su impacto en la realidad actual y sobre sus consecuencias globales. En este marco, están quienes sostienen que la pandemia redefinirá el orden internacional (Kissinger 2020) o dará lugar a un “mundo nuevo” (Zakaria 2020); y quienes aseveran que en realidad se están acelerando procesos previos a la pandemia (Haass 2020).

En el caso de América del Sur, no es difícil sostener esta última postura: las crisis económicas, el aumento de la pobreza y la desigualdad, la polarización política, la ampliación de las funciones de los militares, los abusos de las fuerzas de seguridad o la falta de acceso a servicios de salud ya eran moneda corriente en la mayor parte de los países de la región, antes de que estallara la crisis de coronavirus (González et al. 2021). Sumado a lo anterior, la pandemia también parece haber acelerado el proceso de desintegración en América del Sur. La falta de liderazgo y los diferentes abordajes -negacionistas y cientificistas- sobre la crisis sanitaria son algunas de las expresiones más elocuentes de este retroceso de la gobernanza regional (Riggirozzi 2020).

Asimismo, las acciones individuales y las afirmaciones sobre “guerra sanitaria” o el virus como un “enemigo invisible” no han hecho más que generar un escenario de desconfianza e inseguridad generalizada entre los países de la región. En este marco, todo habitante de un país limítrofe ha pasado a ser sospechoso de estar infectado y, por ende, considerado como una potencial amenaza. No obstante lo anterior, lo cierto es que, hasta mediados de la década de 2010, la integración sudamericana parecía experimentar una etapa de consensos mínimos en instancias como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), mientras otros organismos como la Alianza del Pacífico o el Mercosur ampliaban sus agendas más allá de lo económico-comercial.

En este marco se trazaron planes conjuntos de cooperación en temas como salud y seguridad, se apostó por la resolución mancomunada y pacífica de los conflictos y se llegó a articular un lenguaje comunitario alrededor de una identidad compartida. Más recientemente, en especial a partir de la conformación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unasur, distintos estudios indagaron si América del Sur avanzaba hacia la articulación de una comunidad de seguridad (Fuccille 2015; Leite 2015; Medeiros Filho 2013; Ramalho da Rocha 2015; Riquelme Rivera 2013; Saint-Pierre y Lopes da Silva 2014; Teixeira Jr. 2013; Vitelli 2013; 2016; Daniel, Nolte, y Wehner 2011).

No obstante, a medida que el proceso de integración entraba en una fase de desaceleración, algunos trabajos comenzaron a analizar las debilidades del CDS y, como parte de ellas, las barreras para la conformación de una comunidad de seguridad madura. Los problemas para traducir lo discursivo en acciones de política pública formales (Diamint 2013); el espíritu exagerado de soberanía y autonomía (Nolte y Mijares 2018); la vigencia de la autonomía en la mayor parte de las Fuerzas Armadas (Battaglino 2012); la falta de identificación de amenazas comunes (Vitelli y Peres Milani 2019); la dependencia de países como Colombia y Perú de la agenda estadounidense y la debilidad de Brasil como poder regional garante de bienes públicos de defensa (Trinkunas 2013) han sido algunos de los factores que explicarían este proceso de crisis del regionalismo sudamericano en materia de seguridad.

En este marco de cuestionamientos, autoras como Oelsner (2015) y Vitelli (2016) llegaron incluso a plantear, con diferentes argumentos, si resulta válido aplicar el concepto de comunidad de seguridad a las instancias de cooperación en Sudamérica. Ahora bien, aquí consideramos que lo escrito hasta el momento sobre el desarrollo de la comunidad de seguridad sudamericana no ha llegado a analizar su devenir en el contexto de disolución de la Unasur y la posterior emergencia de la pandemia de COVID-19. Por tanto, este trabajo pretende ser un aporte sustantivo para entender el retroceso de la comunidad de seguridad sudamericana en el marco de la crisis del coronavirus.

Partimos de la hipótesis de que la pandemia desató un movimiento de resecuritización entre los países de la región que profundizó la desarticulación de la comunidad de seguridad. Asimismo, consideramos que esta securitización se manifestó en tres variables simultáneas: 1) la proliferación de discursos que identifican a los vecinos como una amenaza a la seguridad y la salud; 2) una fortificación y militarización de las fronteras, concebidas ahora como espacios de peligro; y 3) un incremento de la actuación de los militares en cuestiones de salud, seguridad ciudadana y otras esferas de la arena pública.

Dicho esto, el artículo se estructura de la siguiente manera. Primero se desarrolla el marco teórico y metodológico, que combina los conceptos teóricos de comunidades de seguridad, lógicas de anarquía y teoría de la securitización. Luego se presenta un conjunto de factores que atentaron contra la consolidación de la comunidad de seguridad en América del Sur. Estos son: la crisis del multilateralismo y el regionalismo, la dificultad para establecer amenazas comunes y la erosión de la identidad colectiva entre los países de la región.

Por último, se analiza cómo la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a la emergencia de discursos securitizadores, una fortificación de las fronteras y un aumento de la militarización. Como conclusión, se sostiene que este tipo de prácticas y discursos contribuye a desarticular la comunidad de seguridad sudamericana, configurando en su lugar un tipo de comunidad política más parecida a una sociedad anárquica.

Marco teórico-metodológico: comunidades de seguridad, lógicas de anarquía y securitización

En la década de 1950, Karl Deutsch (1957, 5) desarrolló el concepto de comunidad de seguridad, a la que definió como “el logro, dentro de un territorio, de un sentido de comunidad y de instituciones y prácticas suficientemente fuerte y generalizado para asegurar, por un tiempo “largo”, expectativas confiables de cambio pacífico”. Unas décadas después, Emanuel Adler y Michael Barnett (1998) retomaron el concepto en clave constructivista y redefinieron una comunidad de seguridad como “un grupo de Estados y sociedades que desarrollan ideas, valores e instituciones comunes de forma tal que se vuelve inimaginable resolver los problemas comunes mediante la violencia”.

Los autores, asimismo, identificaron tres fases en el desarrollo de una comunidad de seguridad: naciente, ascendente y madura. En la fase naciente se observan intenciones de cooperación e instituciones para coordinar políticas de seguridad y la existencia de un “núcleo de poder”, un Estado o grupo de Estados lo suficientemente fuerte como para aglutinar o coaccionar a sus pares a mantener un sentido colectivo. La ascendente se caracteriza por una densificación de las redes, instituciones e interacciones de coordinación y cooperación militar, así como también por el desarrollo de estructuras cognitivas que permitan ampliar la confianza.

En la fase de madurez, la amistad y la identificación mutua entre los miembros de la región ya son algo consolidado y se vuelven rutinarios los procesos de toma de decisión multilaterales para resolver conflictos, las fronteras no fortificadas, las definiciones comunes de amenazas y el uso permanente de un lenguaje comunitario. Las divergencias políticas, económicas, comerciales o en algún aspecto puntual de la seguridad pueden continuar. Aun así, los miembros tienen la certeza ˗respaldada por normativas formales e informales- de que ninguna de esas diferencias se resolverá por medio de la fuerza.

De igual forma, la literatura constructivista “estructural” o “sistémica” sostiene que la anarquía -históricamente construida por interacciones contingentes entre los Estados- adquiere lógica en función de la estructura que ponemos dentro (Wendt 1999, 249). Según Wendt, puede haber tres tipos de estructuras anárquicas: una hobbesiana, una lockeana y una kantiana, que se constituyen por ideas compartidas. Así, la estructura del sistema anárquico dependerá de los roles que dominen estos sistemas: enemigos, rivales o amigos. Cada rol corresponde, asimismo, con un tipo de comunidad política, dando lugar a cuatro estadios: sistema internacional, sociedad anárquica, comunidad de seguridad naciente y comunidad de seguridad madura.

En el primer modelo, los Estados compiten para asegurar su supervivencia, no hay sentido de pertenencia y es más común que se perciban como enemigos, y lleguen a contemplar el uso de la fuerza. Al progresar en el continuo, la sociedad anárquica se desprende de la Escuela Inglesa y se compone por Estados que buscan mantener el statu quo y se identifican como rivales. En ese caso, si bien los Estados pueden compartir ciertos intereses y valores y no rechazan por completo la construcción de un orden y una institucionalidad regional, el potencial uso de la fuerza para dirimir un conflicto y la percepción de que el otro puede ser una amenaza no están del todo ausentes.

El modelo más avanzado es la comunidad de seguridad naciente o madura, en dependencia de su grado de desarrollo. En tal caso, la violencia no es un recurso imaginable y los Estados construyen identidades comunes y se perciben como amigos. Esta idea puede resumirse en la figura 1 y grafica el marco de análisis que este artículo propone utilizar.

Wendt (1999) sugiere que el movimiento a través del continuo de las lógicas de anarquía es progresivo y, al desarrollar las diferentes culturas, concluye que hay pocas probabilidades de que esa cultura se degenere. Adler y Barnett (1998), por su parte, afirman que las comunidades de seguridad pueden ser desarmadas de la misma manera que fueron construidas. Sin embargo, no profundizan sobre ese proceso.

Con base en lo anterior, este trabajo propone complementar el desarrollo de la teoría agregando un análisis que trace el camino inverso recorrido por América del Sur como ejemplo de desintegración. Además, busca analizar cómo ese camino se profundiza con la crisis sanitaria desatada por el coronavirus y el aumento de las percepciones de amenaza entre los países de la región, hasta constituirse en una sociedad anárquica.

Este último punto nos lleva a incorporar a la teoría de la securitización desarrollada por la Escuela de Copenhague al marco conceptual del trabajo. De manera específica la securitización plantea que las amenazas son construcciones discursivas y, por ello, se define como un proceso intersubjetivo dentro de una comunidad política, mediante el cual se identifica a un asunto u objeto como una amenaza existencial que, a su vez, requiere de medidas urgentes y excepcionales (Buzan y Waever 2003, 491).

La desecuritización, por otro lado, implica el proceso inverso. Es decir, cuando un asunto deja de ser considerado una amenaza existencial y “retorna” al campo de la normalidad política. Alex Bellamy (2004, 30-31) explica que los procesos de securitización y desecuritización juegan un rol fundamental en la formación de las comunidades de seguridad, dado que los discursos y las prácticas derivadas son las que determinan quiénes integran la comunidad, qué valores y normas la definen, cuáles son las amenazas comunes y qué medidas son las apropiadas para hacerles frente.

Siguiendo esta línea, en su estudio sobre la construcción de una comunidad de seguridad en Europa Occidental, Ole Waever (1998) determinó, al igual que Adler y Barnett, que una comunidad de seguridad puede ser deconstruida; y que uno de los factores que puede promover su desarticulación es la erosión de la identidad compartida y la emergencia de discursos resecuritizadores entre los integrantes de la comunidad.

Son pocos los trabajos que han analizado la relación entre securitización e integración en América del Sur. Entre ellos se pueden destacar los aportes de Oelsner (2009) sobre el Mercosur y los de Martinez y de Lyra (2015) y Sanahuja y Verdes-Montenegro (2021) sobre la Unasur. Como explicaremos en la última parte del trabajo, el brote de COVID-19 y la caracterización del virus en diferentes países como “enemigo” permitió que emergieran discursos que identifican como una amenaza a países que hasta hoy eran considerados amigos y socios estratégicos. Discursos que, en definitiva, deterioran la articulación de valores e identidades comunes.

En términos metodológicos, la elección de un marco teórico constructivista supone asumir una epistemología preponderantemente reflexiva. Howard (2005) sostiene que analizar la construcción de normas, reglas y prácticas de seguridad en una región determinada requiere examinar cómo los Estados buscan desarrollar lenguajes comunes de seguridad alrededor de un tema específico.

Esto hace que la metodología a adoptar sea de carácter interpretativista y cualitativa, sin que por ello abandone una base empírica. Dicho esto, tomamos como referencia metodológica las etapas por las que puede atravesar una comunidad de seguridad y, como establecen Adler y Barnett (1998, 49), rastreamos los indicadores que definen los avances o retrocesos en su construcción.

Desintegración y retroceso de la comunidad de seguridad en América del Sur

Se considera que Sudamérica consiguió, a comienzos del siglo XXI, construirse como una comunidad de seguridad naciente. Sin embargo, una serie de factores que se analizan a continuación llevaron a que la región comenzara a transitar el camino inverso del continuo diseñado en la figura 1, lo que da lugar a un escenario más congruente con una sociedad anárquica.

La crisis del multilateralismo y el regionalismo

Uno de los indicadores de la formación de una comunidad de seguridad tiene que ver con el desarrollo de mecanismos multilaterales entre los miembros de una región determinada (Adler y Barnett 1998, 55). En América Latina, ese multilateralismo recibe un cuestionamiento creciente (van Klaveren 2020). Ello provoca un resurgimiento de actitudes individuales de autoayuda (Patrick 2017), más cercanas a la de una cultura lockeana.

Ejemplo de ello son los ataques del gobierno de Jair Bolsonaro a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el abandono del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración; las críticas al sistema interamericano de protección de derechos humanos en Colombia y Paraguay; o la negativa del gobierno de Chile a firmar el Acuerdo de Escazú en materia ambiental.

Los embates contra el multilateralismo, asimismo, han llevado a los gobiernos de la región a reevaluar su interés en participar en los organismos de integración (Ribeiro Hoffmann 2020). Optan, en cambio, por intensificar acuerdos por fuera de la comunidad. Como sostienen Malamud y Viola (2020), cuando existe una percepción de que el multilateralismo es inefectivo, pasan a privilegiarse estrategias individuales o esquemas de minilateralismo con socios extrarregionales.

La crisis, parálisis y posterior disgregación de la Unasur es buen indicador de la crisis del regionalismo sudamericano. Dos momentos de ausencia de consenso marcaron sus últimos años: la destitución de Fernando Lugo, en 2012, y la crisis venezolana, que eclosionó un año más tarde. En el primero, no se pudo acordar sobre qué tipo de sanciones sería adecuado imponer a Paraguay. En el segundo, ni siquiera se pudo coordinar una respuesta común.

Si bien estos ejemplos no representaban un peligro de conflicto armado entre Estados, sí impedían una reacción conjunta de ayuda mutua, un elemento clave para la comunidad de seguridad. A estas dificultades de cooperación se suma un escenario en el que nadie estuvo dispuesto a cargar con los costos necesarios para coordinar una agenda colectiva de seguridad regional, lo que impidió la conformación de una estructura burocrática institucionalizada. A raíz de ello, algunos miembros optaron por salir del organismo y adherirse a otros más afines a sus objetivos políticos, como es el caso del Grupo de Lima.

En medio de la crisis, se evidencia no solo la ausencia, sino la abdicación de liderazgos regionales. En este sentido, Adler y Barnett (1998, 52) explican que en la fase naciente de las comunidades de seguridad es común que exista un “núcleo de poder”, conformado por un Estado o grupo de Estados lo suficientemente fuerte como para aglutinar o coaccionar a sus pares a mantener un sentido colectivo.

La construcción de la Unasur reflejó, en buena medida, las aspiraciones de Itamaraty en un momento donde Brasil se constituía como poder regional. Sin embargo, el liderazgo brasileño fue contestado por contrapesos o “poderes secundarios” (Flemes y Wojczewski 2010) o directamente ignorado por el resto de los países de la región (Malamud 2011). La fuerza centrífuga que mantenía la coordinación de las naciones sudamericanas no solo ha perdido relevancia, sino también el interés en constituirse como tal.

En este contexto de deterioro del multilateralismo, los andamiajes políticos, institucionales y comunicacionales para influenciar las identidades de los miembros en una comunidad de seguridad no han sido lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la falta de voluntad política, y la amistad comienza a desarticularse.

Dificultad para identificar amenazas comunes

Las definiciones comunes de amenazas conjuntas son, para Adler y Barnett (1998), un indicador del estadio más maduro de la comunidad de seguridad. Estas definiciones comunes, en su estado más sofisticado, se reflejan en los procesos de toma de decisión multilaterales y en la existencia de mecanismos conjuntos para resolver conflictos.

Las transformaciones en la agenda de seguridad que siguieron al fin de la Guerra Fría no pasaron inadvertidas en América del Sur. Impactaron en tres dimensiones de la seguridad regional: la arquitectura institucional, las misiones de las Fuerzas Armadas y las ideas sobre la seguridad (Battaglino 2008). La existencia de una sintonía fina entre estas tres dimensiones resulta imprescindible para identificar amenazas comunes y elaborar políticas públicas regionales en consecuencia. En este sentido, a pesar de avanzar en la construcción de una arquitectura de seguridad regional, no se logra solventar las discrepancias entre lo que los Estados que componen a la región perciben como amenaza a su seguridad (Bartolomé 2009).

Entre las ideas sobre la seguridad y la defensa regionales se superponen dos visiones: la “tradicional”, que sostiene a la defensa como enfocada hacia agresiones externas por otros Estados; y la “multidimensional”, que destaca amenazas a la seguridad estatal o ciudadana por actores no estatales transnacionales. La primera visión revela una fuerte diferenciación entre el plano interno y el externo dentro de las leyes que regulan la defensa; mientras la segunda reconoce un solapamiento intrincado y bastante más complejo.

La Declaración de Santiago de Chile, firmada entre los países integrantes del Consejo Suramericano de Defensa, pretendía recomponer el proceso de seguridad en la puesta en marcha de una arquitectura institucional regional en el marco de Unasur. En ella, los miembros se comprometían a construir una identidad propia en América del Sur para fortalecer la unidad de la región, que se diferenciara de la agenda norteamericana, centrada en las “nuevas amenazas”. Esto buscaba traducirse no solo en la consolidación de una agenda de seguridad autónoma y orientada a amenazas extra regionales (Quiliconi y Rivera 2019), sino también en la elaboración de medidas de confianza mutua, ejercicios combinados y de transparencia en la adquisición de armamentos. Sin embargo, el Consejo no logró saldar las discrepancias de enfoques en el rol de las Fuerzas Armadas y solo funcionó, en su corta medida, como un mecanismo de diálogo y consulta. La tendencia a reemplazar la política de defensa hacia una política de seguridad interior creó especificidades entre los países sudamericanos, y ello dio lugar a lo que Battaglino (2008) denomina proceso de seguridad fragmentado. Dicho esto, también es cierto que puede existir una comunidad de seguridad plenamente funcional sin el consenso sobre amenazas comunes, ya que el fenómeno más relevante para el concepto es el virtual descarte del uso de la fuerza en las relaciones mutuas.

Al inicio, las contradicciones internas en el CDS sobre la seguridad no afectaron la supervivencia de la comunidad de seguridad, sino que pusieron un límite a su desarrollo hacia un estadio más maduro, y obstruyeron la posibilidad de formular una identidad estratégica centrada en la defensa externa (Vitelli 2020). Ahora bien, con el correr del tiempo, los desacuerdos sobre las funciones de las Fuerzas Armadas y la tipificación de las amenazas se agudizaron, a tal punto que terminaron debilitando las iniciativas más propias de una comunidad de seguridad, como la construcción de una confianza que vuelva impensable el uso de la fuerza para resolver disputas.

Erosión de la identidad colectiva

El lenguaje, el elemento que permite articular el mundo tradicional de una comunidad de seguridad, puede ser el mismo mecanismo a través del cual esa comunidad se desarma, al resquebrajarse la identidad común. Un indicio de este resquebrajamiento fue la exclusión de Venezuela del Mercosur, a raíz de su conflicto político interno. El 5 de agosto de 2017, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil decidieron suspender a Venezuela al invocar al Protocolo de Ushuaia hasta tanto pudiera “restablecer el orden democrático”. Inmediatamente, la cancillería venezolana se negó a aceptar la decisión calificada de “ilegal”, acusó a Argentina, a Brasil y a Paraguay de ser una “Triple Alianza ideológica” (Nodal 2017).

Pero las diferencias dentro del Mercosur continuaron más allá de la situación venezolana. En 2019, antes de las elecciones en Argentina, Bolsonaro amenazó con hacer estallar el Mercosur si el “populismo de izquierda” de Alberto Fernández llegaba a la Casa Rosada (Benites 2019). Una vez que Fernández asumió la presidencia, Bolsonaro se negó a ser parte de la ceremonia de asunción y hasta inicios de 2021 ambos presidentes no habían entablado un diálogo directo. El bloque, que atraviesa una situación de parálisis crítica, celebró sus 30 años en marzo de 2021, en una cumbre que solo incrementó las tensiones entre los miembros. Ante los planteos de flexibilización, el presidente uruguayo Lacalle Pou acusó al Mercosur de convertirse en un “lastre” de no lograrse la propuesta. El término y el tono despertaron enojo en el presidente argentino, quien provocó e invitó a Uruguay a “tomar otro barco” (Fernandez 2021).

Como señalan Adler y Barnett (1998), la homogeneidad política, social e ideológica puede llevar a una mejor interacción y asociación. Por el contrario, los ciclos electorales han impedido la consolidación de esta homogeneidad, lo que contribuye a la desarticulación y el deterioro significativo de la relación amistosa entre Brasil y Argentina que funcionó, en gran medida, como soporte de las grandes iniciativas sudamericanas.

Mientras Bolsonaro se muestra desinteresado por su vecindario, Alberto Fernández apuesta por la voluntad para fortalecer la autonomía regional (de Oliveira Pereira y Franzoni 2020). A estos desencuentros se suma una relación económica cada vez más asimétrica y menos interdependiente (Zelicovich 2020), y una retórica securitizante que pone en tela de juicio el vínculo estratégico entre ambos países (Frenkel 2020). En 2019, Bolsonaro declaró que las posibles medidas del nuevo gobierno argentino podrían provocar un éxodo de argentinos a Brasil, lo que generaría un aumento de la violencia y un empeoramiento de las condiciones de salud y educación para la ciudadanía brasileña (Iprofesional 2019). Al poco tiempo, el ministro de economía brasileño, Paulo Guedes, expresó que “no queremos convertirnos en Argentina” (Página 12 2020). Sumado a lo anterior, a comienzos del 2020 el diario Folha de S. Paulo dio a conocer un documento redactado por las Fuerzas Armadas Brasileñas que trazaba una posible hipótesis de conflicto con Argentina para 2040 (Gielow 2020).

En resumen, el discurso y el lenguaje comunitario, elementos modeladores de la comunidad de seguridad, se desarticulan al pasar los años. Entre las acusaciones venezolanas de expulsión de la comunidad imaginada, las tensiones en el Mercosur sobre el perfil que debe adoptar el bloque en el futuro, la securitización de las relaciones vecinales y la desaparición de Unasur relatan una historia de desunión y desencuentro entre los países sudamericanos, que desde hace ya algunos años dejaron de tratarse como amigos.

Pandemia e inseguridad regional: resecuritización, militarización y fortificación de fronteras

El brote de COVID-19 y su llegada a la región se produjeron en un contexto de desarticulación de la comunidad de seguridad sudamericana, estableciendo un desafío sanitario, económico y de seguridad y poniendo a prueba los mecanismos de cooperación existentes. Adler y Barnett (1998, 51) sostienen que el surgimiento de las comunidades de seguridad suele estar motivado por un mecanismo “disparador” que lleva a los Estados a reconsiderar cómo organizar sus relaciones. Y uno de los mecanismos más comunes es cuando se producen un evento “cataclísmico” a nivel global que modifica tanto las estructuras materiales como las normativas e ideacionales. Siguiendo esta lógica, a partir de la pandemia de COVID-19 podría plantearse el camino inverso: no como mecanismo “disparador” de la formación de una comunidad de seguridad sino como un factor disruptivo que contribuye a su desarticulación.

Desde nuestro análisis, la pandemia desató un movimiento de securitización que profundizó el retroceso de la comunidad. Concretamente, esta resecuritización se puede desagregar en tres elementos: la proliferación de discursos que identifican a los vecinos como una amenaza a la seguridad y la salud; la fortificación y militarización de las fronteras - concebidas ahora como espacios de peligro-; y el incremento de la actuación de los militares en cuestiones de salud, seguridad ciudadana y otras esferas de la arena pública, en el marco de una concepción multidimensional de la seguridad. Como se explicó anteriormente, en los procesos de formación de comunidades de seguridad los discursos cumplen un rol central en la determinación de quiénes integran esa comunidad, qué valores y normas la definen, cuáles son las amenazas comunes y qué medidas son las apropiadas para hacerles frente. Desde esta visión, las amenazas no son algo dado ni existen como algo objetivo a nuestras interpretaciones. Por ende, la seguridad de las sociedades, así como la amistad, rivalidad o enemistad entre Estados no dependen solo de factores materiales, sino también son el resultado de procesos sociales y políticos en los que el contexto, las creencias, las percepciones y los discursos juegan un papel determinante (de Armiño 2015).

Llegada la pandemia, los primeros discursos securitizadores se concentraron alrededor del virus. Se materializaban en un lenguaje bélico y en diversas enunciaciones de que estamos frente a un “enemigo invisible” o en una “guerra sanitaria”. Por un lado, esta caracterización contribuyó a que los Estados adoptaran estrategias individuales frente al problema sanitario, dejando a un lado los mecanismos de cooperación e integración regional (Riggirozzi 2020).

Por caso, los miembros del Mercosur se limitaron a firmar declaraciones en las que acordaron establecer medidas de coordinación y compras conjuntas de insumos médicos y la aprobación de un aporte de 16 000 000 de dólares para un proyecto de investigación biotecnológica. Sin embargo, la postura negacionista del gobierno de Bolsonaro, sus críticas a las recomendaciones de la OMS y la resistencia a comprar vacunas fabricadas en China marcaron diferencias irreconciliables en los abordajes frente a la pandemia.

Sumado a lo anterior, la securitización del virus y la adopción de estrategias unilaterales generaron un terreno propicio para la proliferación de discursos securitizadores, pero, en este caso, señalando a los miembros de la propia comunidad regional como una amenaza a la seguridad y la salud (Frenkel 2020). En mayo de 2020, cuando el brote de COVID-19 se esparcía por todo Brasil, el presidente argentino Alberto Fernández afirmó frente a sus pares de Chile y Uruguay que “Brasil es un riesgo muy grande para la región”, producto del descontrol y el aumento exponencial de infectados en ese país (La Prensa Austral 2020). En un mismo sentido se expresó el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, al declarar en televisión que Brasil era “la principal amenaza” en la lucha contra la pandemia (Carmo 2020).

A los efectos del desarrollo de una comunidad de seguridad, la aparición de esos discursos securitizadores y la proliferación de percepciones de amenaza reflejan un deterioro en la conformación de valores comunes e identidades colectivas. El proceso de securitización desarrollado con la pandemia se tradujo en una resignificación de las fronteras. Estas pasaron a entenderse, como señalan Aponte Motta y Kramsch (2020, 43), como grandes puertas temerosas que se entreabren para dejar pasar a los nacionales, pero permanecen cerradas para todo extranjero o nacional que esté dentro del país.

Las fronteras están determinadas por factores materiales ˗la delimitación, demarcación y control por parte de los Estados respecto de qué bienes y personas permiten entrar y salir de su territorio˗ y por factores ideacionales. Es decir, los sentidos y valores que nos aglutinan y permiten construir un “adentro y afuera”. Al respecto, Adler y Barnett (1998, 55) explican que a medida que se profundiza una identidad colectiva, las fortificaciones de las fronteras desaparecen o, en caso de que permanezcan, lo hacen previendo un posible conflicto con un país vecino.

Una vez que el coronavirus se fue propagando en la región, la mayor parte de los países sudamericanos, en especial aquellos limítrofes con Brasil, comenzaron a señalar a las fronteras como un espacio de peligro y de posible entrada del virus. En este marco, los gobiernos nacionales y subnacionales dispusieron medidas que iban desde el cierre de fronteras, el endurecimiento de los controles, la restricción a la movilidad de personas hasta la movilización de tropas a las zonas fronterizas.

Las fronteras dejaron de verse como puntos de partida para la integración y la construcción de una comunidad y pasaron a entenderse como barreras que nos protegen de nuestros peligrosos vecinos. En este sentido se expresó el presidente de Chile Sebastián Piñera, cuando resaltó la labor de las fuerzas armadas en la protección de las fronteras “para que los inmigrantes no traigan la infección del Covid-19” (Cambio 21 2020).

El proceso de securitización que sobrevino con la pandemia favoreció y legitimó la expansión de medidas de vigilancia y control social y un incremento de la militarización de los asuntos públicos en los países sudamericanos, sobre todo en tareas denominadas subsidiarias o secundarias.

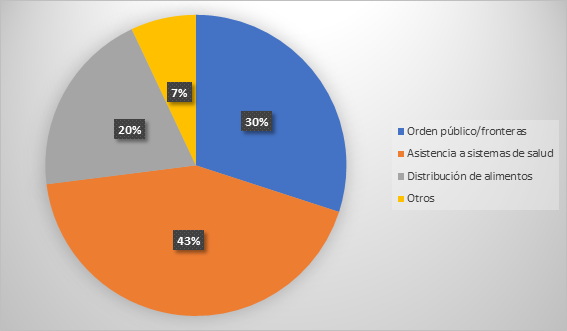

Al hacer un breve repaso de la actuación de los uniformados durante la pandemia, es notable el aumento de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y vigilancia para asegurar el cumplimento de las medidas de cuarentena y aislamiento social (Dasso Martorell 2020). Sumado a ello, Passos y Acácio (2021) explican que durante la pandemia las fuerzas armadas sudamericanas también tuvieron un rol destacado en la fabricación y producción de insumos sanitarios; en tareas de apoyo logístico, como la distribución de alimentos, medicinas o repatriación de ciudadanos; en el reforzamiento de las fronteras; y, en algunos casos, también en los comités nacionales de emergencia creados ad hoc para hacer frente a la pandemia. Como puede verse en el gráfico 1, en esta distribución de actividades, las vinculadas a la ayuda humanitaria y sanitaria han llevado la delantera, seguidas por las tareas de mantenimiento del orden público.

Gráfico 1 Actividades publicadas por Fuerzas Armadas latinoamericanas en relación a COVID-19 en países latinoamericanos, por áreas (en %)*

Ahora bien, vale resaltar que el retorno de la “cuestión militar” (Tokatlian 2019) no es un fenómeno que apareció con la pandemia, sino que ya se venía gestando en los años previos. Diferentes trabajos han desarrollado variables explicativas de este proceso creciente de militarización en América Latina (Kurtenbach y Scharpf 2018; Diamint 2015; 2018; Verdes-Montenegro Escánez 2019; Calderón 2020).

Algunas de estas variables son: la vigencia de la autonomía de las Fuerzas Armadas respecto de las instancias civiles, la intervención en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, o durante el estallido de situaciones de crisis en las que gobiernos y dirigentes terminaron por convocar a los militares para resolver la situación.

Por caso, en este último tiempo las fuerzas armadas han intervenido de forma activa en la resolución de crisis sociales y políticas ˗por lo general, a favor del gobierno de turno˗ en Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y El Salvador; o bien protagonizado un golpe de Estado, como fue el caso de Bolivia en 2019.

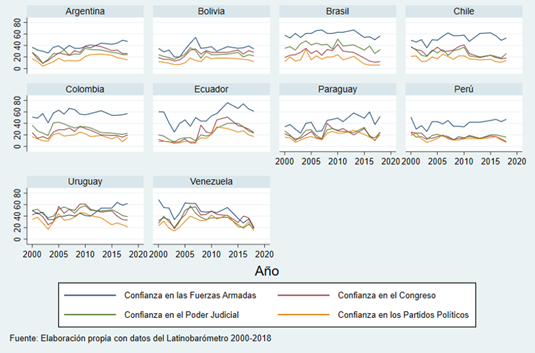

En este sentido, resulta notorio cómo el desapego de la ciudadanía hacia la democracia se acompaña de una revitalización de la confianza de la sociedad en las Fuerzas Armadas. En el gráfico 2 puede observarse cómo en los últimos años ha caído tanto la satisfacción con la democracia como la preferencia de gobiernos democráticos por parte de la sociedad, al tiempo que incrementa la preferencia por gobiernos autoritarios y la confianza en las Fuerzas Armadas.

Un caso emblemático es el de Argentina, un país considerado modelo en materia de control civil de las Fuerzas Armadas. Según la consultora Management & Fit (2020), la institución militar tuvo en el 2020 un 66,3 % de confianza, cuando en 2016 era de solo el 31,9 %. Esa tendencia inversamente proporcional entre confianza en la democracia y en las Fuerzas Armadas puede verse prácticamente en toda la región.

Como muestra el gráfico 3, desde 2010 se observa una creciente desconfianza hacia las instituciones republicanas, los partidos políticos, el sistema judicial y el Congreso. Las Fuerzas Armadas han sido, en cambio, la institución mejor valorada a lo largo del bienio.

A los efectos del desarrollo de la comunidad de seguridad sudamericana, este creciente involucramiento de los militares, ya sea en la arena políticopartidaria o en asuntos de seguridad pública, marca un límite institucional y funcional al desarrollo de una visión estratégica común entre los países de la región. De esa firma, perjudica la posibilidad de construir y mantener una arquitectura de seguridad sudamericana. Asimismo, la militarización se conjuga con un aumento del militarismo, en tanto proceso de normalización de la violencia, las jerarquías sociales, la masculinidad y la cultura de amenaza permanente (Enloe 2004).

Si bien el Brasil de Bolsonaro resulta el ejemplo más paradigmático de esto, lo cierto es que el militarismo es un fenómeno cada vez más visible en otros países de la región. En este caso, a través de discursos y prácticas políticas ˗no exclusivamente militares sino también civiles˗ que legitiman la extralimitación institucional de la Fuerzas Armadas y, en última instancia, vuelven más factible la posibilidad de utilizar la fuerza en un caso de conflicto con algún país vecino.

Conclusiones

A lo largo del artículo se intenta explicar la relación entre la crisis sanitaria desencadenada por el brote de coronavirus y la involución de la comunidad de seguridad sudamericana. Lo abordado sobre la crisis del multilateralismo y regionalismo, la dificultad para identificar amenazas comunes y la erosión de la identidad común permiten entender que la pandemia agudizó el retroceso de una comunidad que ya venía con dificultades desde antes de la aparición del virus.

De acuerdo con Oelsner (2015), los hábitos y prácticas de una comunidad de seguridad se desarman ante la falta de estructuras normativas compartidas y duraderas que promuevan áreas de interés, moldeen normas y contribuyan a la construcción de una identidad común entre Estados y sociedades.

En un escenario como el que abrió la pandemia, de individualismo, descoordinación, falta de visiones colectivas y respuestas estatales deficientes, no resulta extraño que aumente la desconfianza mutua, proliferen discursos securitizadores ˗tanto en referencia al virus como a los vecinos˗ y se legitime el papel interventor de los militares en aspectos que exceden a su función tradicional.

Con una identidad común en deterioro, la comunidad política se parece cada vez más a una sociedad anárquica. En este caso, los Estados son más reacios a cooperar y aumentan las percepciones de amenaza entre sus miembros, quienes comienzan a verse como rivales y no tanto como amigos.

Si pensamos en el futuro inmediato, resultan alarmantes los efectos que puede tener sobre la democracia y la estabilidad institucional en la región el movimiento de resecuritización y militarización que sobrevino con la pandemia. Como se sostiene más arriba, la ampliación de las funciones militares hacia otras esferas de la agenda pública desvirtúa sus misiones principales y atenta contra la elaboración de un pensamiento estratégico compartido por los Estados de la región. A ello se agrega otro problema: los datos muestran que América del Sur entró en un círculo vicioso de aumento de la valoración de las fuerzas armadas por parte de la ciudadanía, acompañado de un creciente militarismo y de una disminución en la satisfacción con la democracia y sus instituciones de gobierno.

Como explica Levy (2016, 6), la democracia es necesaria, aunque no condición suficiente, para contrarrestar la militarización de los asuntos públicos. En efecto, un círculo virtuoso implicaría que las sociedades ponderen de manera positiva tanto a los uniformados como al régimen democrático y el Estado de derecho.

Ahora bien, también es posible encontrar algunos aspectos que permiten trazar un panorama menos sombrío. Si bien la militarización y ampliación de medidas de vigilancia y control social parecen contar con el apoyo de la ciudadanía, resulta poco probable que se llegue a utilizar la fuerza para dirimir conflictos entre países de la región.

Como explicamos anteriormente, las identidades comunes se han erosionado y el uso de la violencia pareciera estar más aceptado, pero no al punto de considerar a los demás miembros de la comunidad como enemigos. La pandemia, |además, pasará en algún momento y la “nueva normalidad” ofrecerá un escenario más propicio para reconstruir los vínculos comunitarios.

Por último, vale señalar que, por más que la falta de coordinación frente a la pandemia haya profundizado la fragmentación de las instancias de integración, la historia nos muestra que el regionalismo latinoamericano cuenta con una capacidad de resiliencia significativa, y que los organismos que hoy están paralizados o han dejado de funcionar pueden revitalizarse en un futuro.